険しい道を「楽観」で歩め|新生BREXAが切り開く人材業界の新地平

BREXA Technology 代表取締役社長 山﨑 高之さん

Takayuki Yamazaki・1997年日本総合研究所入所。1998年インテリジェンス(現パーソルキャリア)入社。同社執行役員などを歴任。2024年にアウトソーシングの代表取締役社長に就任。BREXA Holdings代表取締役社長執行役員COO、BREXA Technology 代表取締役社長を兼任

企業詳細:コーポレートサイト / 採用ページ / BREXAブランドサイト / マイナビ2026

SNS:YouTube / X (旧Twitter) / Instagram / Facebook

※本記事はBREXA Technology社とのタイアップ記事です※

「BREXA Technology」に込められた思いとは

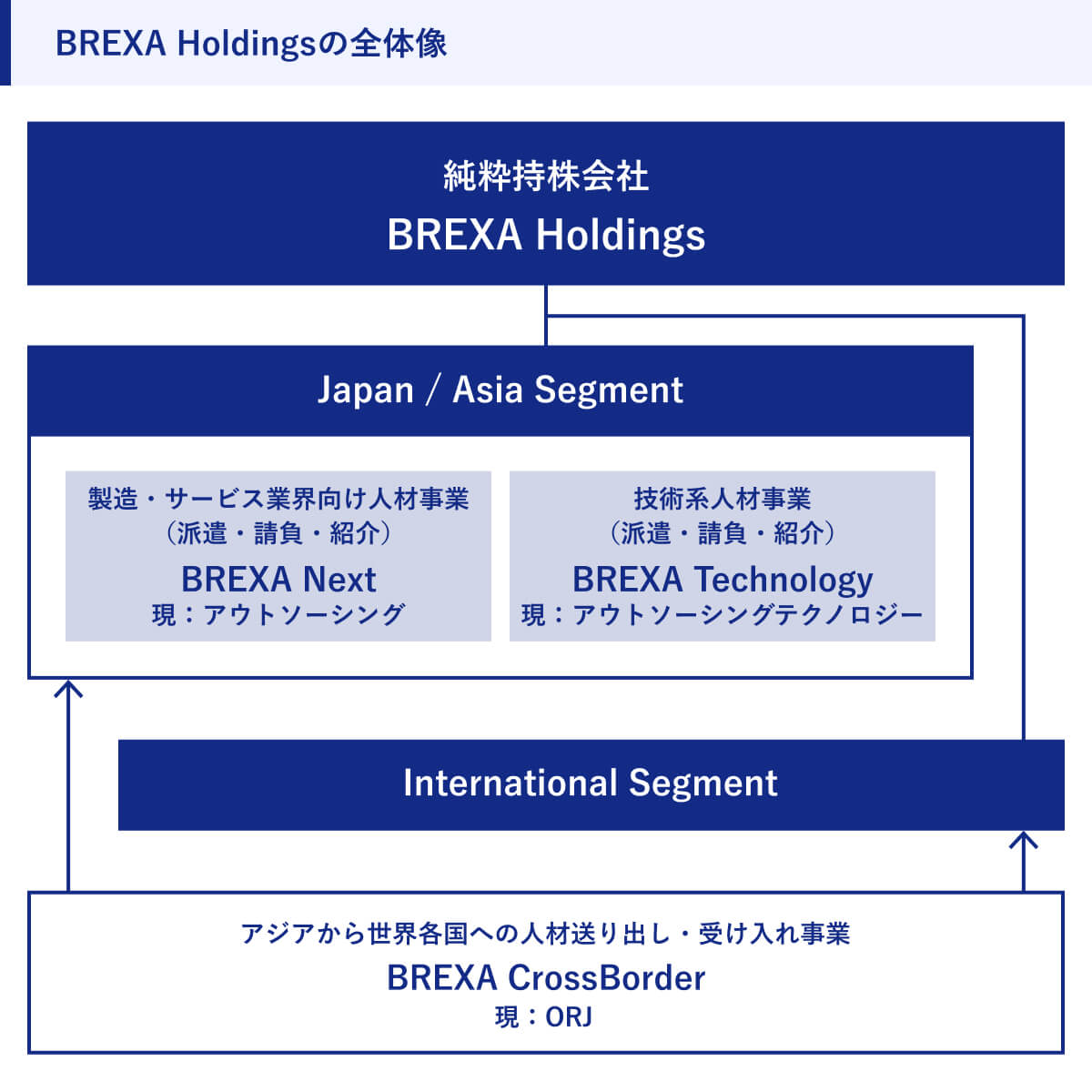

技術系人材事業などを展開してきたアウトソーシングテクノロジーが、7月1日付でBREXA Technologyに社名を変更しました。BREXA Holdingsを純粋持株会社とするホールディング体制に移行したことに伴うものであり、この体制変更はグループ全体の成長加速やグローバル展開の推進、人材サービスの革新といった「新たな飛躍」を目指すグループ戦略の一環です。

そこで今回は、新体制となったBREXA Technologyの代表取締役社長であり、BREXA Holdingsの代表取締役社長・社長執行役員(COO)も務める山﨑高之さんに特別インタビュー。

社名変更の狙いや成長戦略の中身について伺うとともに、山﨑社長ご自身のキャリアヒストリーを振り返っていただきました。

新たな出発を、新たな名前で

社名変更を決断した一番大きな理由。それは、会社が新たな成長ステージの「出発点」に立ったことを示せると考えたからです。2024年、私たちの会社はMBO(マネジメントバイアウト)により投資ファンドであるベインキャピタル傘下となり上場を廃止しました。これに伴い経営陣のおもな顔ぶれも変わっています。さらに2025年4月には、持株会社のもとで事業会社が成長を目指す新体制へ7月1日付で移行することも発表しました。

株主が変わり経営体制も変わり、経営の方向性も変わる。会社の方向性も戦略も新しくなり、いわば次のステージを目指すスタートラインに立っているわけです。そうなると流れとしても「では社名はどうするか」という議論になってきますよね。

社名を変えるか変えないかに関して私はニュートラルな立場で、変えない選択肢も視野に入れていました。大切なのは、これまで会社を支えてきた社員たちがどういう希望を持っているか──つまり、多くの社員が社名を変えたくないというのなら、そのままで良いとも考えていたのが本音です。

しかし社員の意見を聞くと、新しい社名で再出発したいという声が圧倒的に多かったのです。経営陣も社員も、この会社にかかわるほとんどの人たちが社名変更をポジティブに考えた結果、新たにBREXAという新ブランドを採用することになりました。

7月1日からは純粋持株会社のBREXA Holdings、技術系人材事業をおこなうBREXA Technology、製造・サービス業界向け人材事業をおこなうBREXA Next、海外人材のニーズに対応しグループ全体を支援するBREXA CrossBorderの3社が国内における中核企業としてBREXAグループを牽引することになりました。

あらゆる「境界」をなくし可能性を広げる世界へ

「すべての『はたらく』に境界をなくし、より多くの人に、より多くの可能性を」これは私たちが掲げるパーパスです。BREXAがこれまでやってきたこと、これからやっていきたいこと、その全てがこのフレーズに込められています。

BREXAグループは、国内で約6万人、海外で約6万6千人(2024年12月時点)の人が働いていて、その人たちに活躍の可能性を提供し続けてきました。なぜそれができたのか。それは、「境界」をなくしてきたからだと思います。

思うに、人が働くときに一番の境界になるのはスキルの有無です。スキルがある人はすぐに仕事が見つかりますが、スキルもなく、経験もない人は就職に苦労しやすい実態があります。たとえば一旦学校を出て、それからアルバイトをしながら自分探しをして、やはり正社員で働きたいと思ったときには働き口がない──結果なかなか正社員として働けないというのが日本の現実です。それでいて社会全体で労働力不足が起きているのですから、仕組み自体に大きな歪みが生まれているのですね。

こういった実態が蔓延する日本は未経験者や新卒者にとってタフなマーケットと言えるでしょう。転職市場も、経験やスキルのある30~50代が主体。「経験もスキルもないけど正社員になりたい」、そんな20代、30代を誰が助けるのかと考えてみると、さあ誰が助けられるんだろうということになりますよね。

そんな人たちを毎年何万人単位で採用して、エンジニアになる機会や施工管理者になる機会、あるいは工場で働く機会を提供する。これまで全力で取り組んできたこの就職支援は、社名がBREXAに変わったとしても絶対にブレない大切な軸として据えています。さらにいえば、この姿勢をもって活動するフィールドを、さらにグローバルに広げていこう、という思いまで込めて決めたのがこのパーパスなのです。

スキルの境界を壊し、国境という境界も壊す。あらゆる境界をぶっ壊して、世界規模でより多くの人により多くの可能性を作っていこうよ、というのがこれからのBREXAが目指すところです。

BREXAは人材系の会社ランキングで日本の3番手、世界では9位ですが将来的には世界一の人材会社を目指します。まずは世界トップ5に入ることを目指す計画です。そのためには引き続き境界を壊していく必要がある。そういう思いもイメージできる力強い社名がいいよねということでBreak(壊す)がキーワードになりました。さらに世界一に向けて事業を拡大していく、あるいは人々の能力も拡張するという意味でExpand(拡大・拡張)も入れたい。そして能力を意味するAbilityも加えた3つの単語を基に、造語として生まれたのがBREXAという社名です。

26歳から歩み続けた「経営」を軸とするキャリア

いまでこそ会社を率いる立場にありますが、これは若手時代の、さらにそのずっと前の学生時代から「企業経営に携わりたい」と強く思っていたことから始まります。

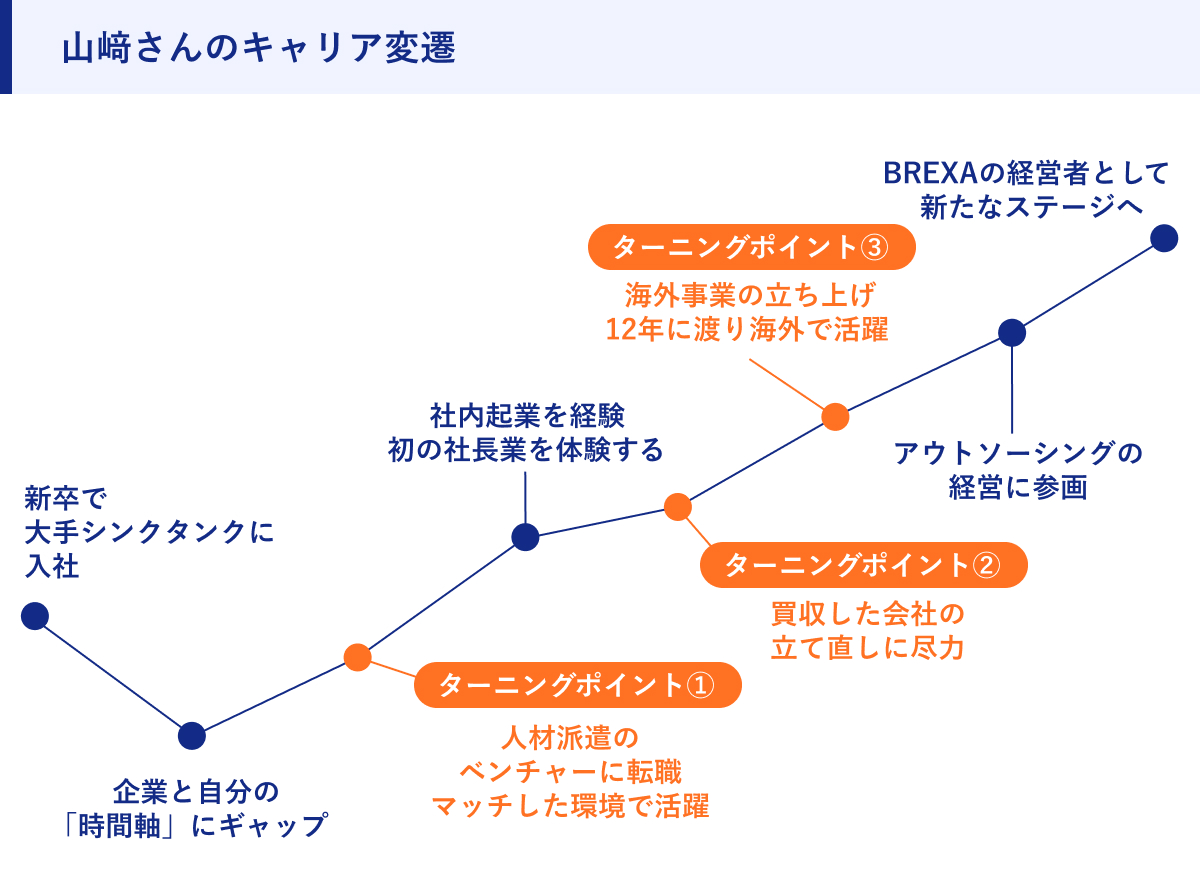

正面から経営を学べると期待してファーストキャリアには大手シンクタンクを選びました。財閥系のその会社は、経営コンサルタントの卵として採用した新卒の私に対して、多大な教育投資もしてくれましたが「10年かけて一人前の経営コンサルタントを育てる」というスタンスが自分には合いませんでした。どちらが悪いという話ではなく、一刻も早く自分で経営をやりたい私とは、あまりにも時間軸が違いすぎてしまったんですね。

では経営をハイスピードで学べる会社はどこだろうと思ったときに見つけたのが人材派遣会社のインテリジェンス(現パーソルキャリア)でした。その出会いはキャリアにおける大きなターニングポイントになったと感じています。

インテリジェンスは、当時で言えば新卒1年目の人間にいきなり会社経営を任せたことで話題にもなっていたことを覚えています。このハイスピードな時間軸はまさに求めていた環境でした。結果的に20年以上も身を置いたことを考えると、企業カルチャーも含めて自分にぴったり合っていたのでしょう。入社2年目にはインテリジェンスの子会社として立ち上げたECサーブテクノロジーという会社の経営を任され、26歳にして社長になりました。ちなみにこの会社は現在、パーソルプロセス&テクノロジーとなり年商2000億円ほどの会社に成長しています。

これが初めての起業経験であり経営経験でもあり、そして以降は経営にかかわる仕事だけにフォーカスしたキャリアを歩んでいます。起業した会社が軌道に乗り、その功績が認められ29歳でインテリジェンスの役員になりましたが、これは多くのメディアでも取り上げられました。創業メンバーでもない人物が20代で上場企業の役員になったのは当時はレアケースだったからですね。

経営にのめり込む転換点となった「立て直し」

ここまで着実に一歩ずつ前に進んできたことは確かです。しかしその足取りに常に追い風が吹いていたわけではありません。私が直接的に関与したわけではありませんが、インテリジェンスがとある会社を買収した際、その後の対応に大きな失敗をしてしまったことがありました。これは失敗を糧に経営者として成長できたという意味で、違った形のターニングポイントになりました。

当時は周りの役員も若く私もまだ32歳でした。一方の買収先の役員は50代、60代の人ばかり。その人たちに対して「買収されたのだからインテリジェンスに従ってください」と、担当していたメンバーがいわば上から押し付ける形で推し進めてしまったわけですね。そんな姿勢の人に協力したいと思える人は当然いない。パフォーマンスも落ちてしまい、結果的に買収から4カ月目には月次の売り上げが半分になってしまったんです。

会社のキャッシュを大量に放出し、銀行から大金を借り入れてまで買収をした矢先のことでしたから、売り上げ半減となれば屋台骨が揺らぐほどの緊急事態です。これはもうやばいとなって、インテリジェンスの社長に相談して、役員として担当していた他の仕事を解いてもらい、急遽買収した会社の立て直しに専念することにしました。

赴任してまず取り組んだのは、とにかく人の話を聞くということ。そして、常にリスペクトするということ。それまで事業をやってきた人たちとちゃんと話をして意見を聞く。聞いたうえで自分なりの判断をする。この姿勢で立て直しに全力を尽くしました。

すると、赴任してすぐのころは拠点長も部長も口をそろえて「もうやめます」と言っていた状況から少しずつ信用を得られるようになり、結果的に60%まで落ち込んでいた売り上げを1年で買収当時の120%まで回復させ、失ったシェアも戻すことができました。

この経験で学んだのは、何よりも大事なのは人の心だという点。現場で動く人たちと心を通わせ、互いにリスペクトする姿勢をもつことが全ての始まりになるのです。そして、同時に「経営ってやはりすごい」と強く感じました。経営者のやり方ひとつで事業は生きるも死ぬも決まるものだと実感し、以降、経営という仕事にますますのめり込んでいくことになります。

4000億円規模の事業創出。「楽観」が道を拓いた

その後、リーマンショックが起きて今度はインテリジェンス本体がピンチを迎えます。それも何とか乗り切り順調に事業成長を遂げていきますが、私の悪い癖か、落ち着くとかえって居心地が悪い。やり残したことが海外事業だったと気づいてからは、海外に1回出してくれと会社に直談判して海外赴任したのが2012年のことでした。

インテリジェンスは国内では大きな存在感を発揮していましたが、当時の海外市場ではまったく認知されていませんでした。しかし日本の労働人口は減っていくことは確定で、日本だけで事業展開している人材会社は未来がない。このときからそう確信していたので、インテリジェンスの次世代のためにも(海外事業は絶対やらなきゃいけない)と密かに考えていたんです。

その後、インテリジェンスは同業のテンプスタッフと一緒になったのですが、当時の社長が赴任先のシンガポールまで来て「お前は辞めると言っているらしいけれど、アジア市場を伸ばしたいから残ってやってくれないか」と打診を受けたんです。この頃にはすでに事業も伸びていて次のチャレンジを考えていたことは事実でした。そこで「会社が海外事業に本気で取り組むならやります」と答え、温めていた提案をぶつけました。

「アジアに約1000億円投資する。そうすれば売上2500億円の事業ができます」

それが、アジアに大いなる可能性を見出していた私の提案でした。このプランを1000億円かけてやりますかと社長に尋ねたら「やりましょう」と言うので「ならば辞めずに残ります」となったのです。それで2012年から、アウトソーシング(現・BREXA Next)の代表取締役社長にスカウトされる2024年まで、12年間にわたりシンガポールで海外事業に従事することになりました。

手掛けた事業は結果的に海外で従業員数約8万人、4000億円規模の事業へと想像を超える成長を遂げています。この海外での経営経験もキャリアのターニングポイントの一つになったことは間違いありません。

ここまでのキャリアの歩みを振り返って思うのは、複数の選択肢が目の前に現れたとき、必ず難しい方を選んできたということです。自分から進んで買収先の再建に手を挙げたのもそうですし、ゼロベースで海外へ出たのもそう。アウトソーシングの社長を引き受けたのも、安定した経営者の道よりも、新たな挑戦を始める会社の可能性に刺激を受けたからです。

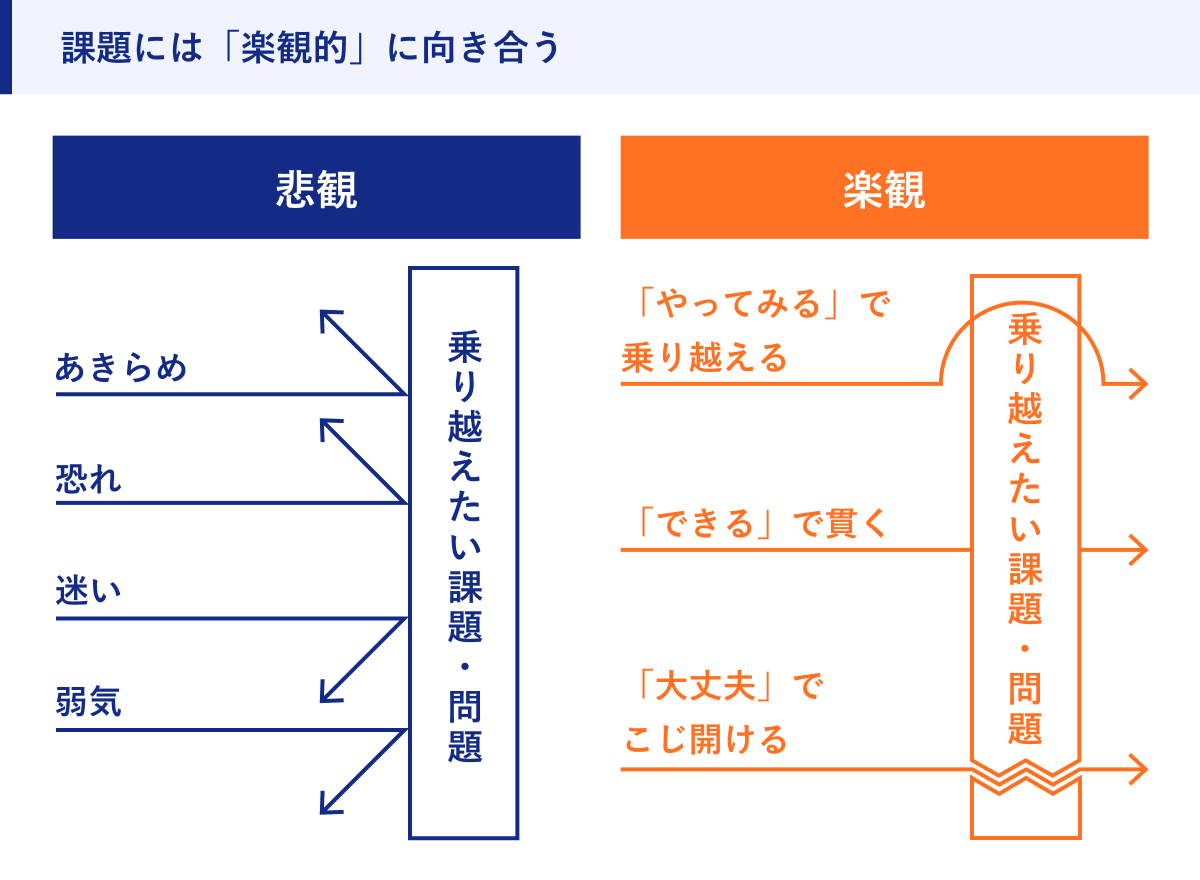

仕事のモットー、というか一番大事だと思うのは、全ての状況に対して「悲観的」にならないこと。基本的にはどんな状況でも絶対に道が開けるといつも思っています。最初はいろいろあるし、うまくいかないこともある。それでも人事を尽くせば 絶対に何か道は開けるはずだという思いが根本にあるんです。経験としても悲観的になることより楽観的であることの方が重要だと実感してきましたし、結果にもつながるという感触を持っています。

新卒採用は会社にとっても命がけ

キャリアを振り返る中で、「新卒採用こそが会社をつくる」という考え方の大切さを実感しています。現在、BREXA Technologyを率いる立場となった今も、その想いは変わらず、自分自身の信念として根付いています。

日本の場合はとくにそうですが、新卒採用が企業の基礎を作っている割合は非常に大きいです。だからこそ、会社がハイスピードで成長を遂げるには、社員・役員が採用に徹底的にコミットすることが重要だと思います。

たとえばBREXA Technologyでもエンジニアの採用に関してはまさに必死に取り組んでいます。エンジニアの新卒採用は事業の根幹で、エンジニアが採用できなければ事業は伸ばせないし顧客の要望にも応えられません。会社としてもっとエンジニアの採用に力を入れた方が良いとまで考えているところです。

見て、聞いて、肌で感じて初めて「会社」がわかる

企業目線での新卒就活の重要性を話しましたが、学生の皆さんから見てもこの就活というのはとても大切な意思決定の場になります。だからこそ迷う人も多くいる。

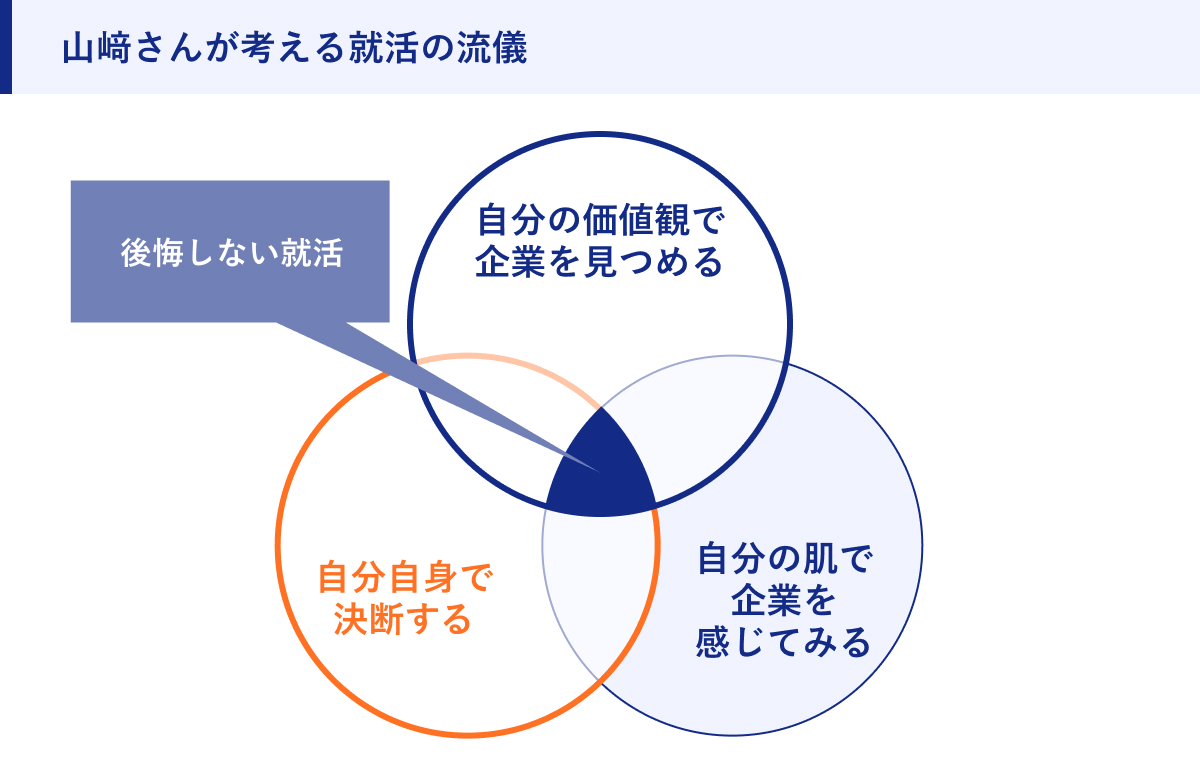

そんな就活生の皆さんにぜひ意識してほしいのは、「自分の価値観で、自分の肌で感じて、自分で決断する」ということです。たとえば、これまで乗り越えてきた学校の受験は世間的な評判や偏差値、知名度などで選んだりするケースも多かったでしょう。それはそれで、ある意味仕方がないかもしれません。それ以外に判断基準がないからです。

しかし就職活動はそうじゃない。あらゆる形で企業に触れられるし企業の情報も入ってくる。それを自分の価値観でちゃんと選んで欲しいと思います。やめたほうがいいのは、有名な会社だからとか、なんとなく人が勧めるからとか、他人軸で決めてしまうこと。それでは結局、合わなくなるんじゃないかなと思いますね。

私にとっては新卒で入ったシンクタンクがそうだったのかも知れません。世間的には良い会社だったけれど自分には合わなかった。もう少し自分が会社に向き合って、この会社はどんなカルチャーなんだろう、どんなキャリアを作っていけるんだろう、どんな時間軸なんだろうと、突っ込んで情報を集め自分の肌で感じていれば、新卒で入った会社を1年で辞めることもなかったはずです。

いろいろなメディアが発達して、だれでも手軽に情報にアクセスできる世界になったからこそ、最終的には自分の直感や肌で感じる内容をもとに、最後まで自分で決めて欲しい。そうやって選べば仮に失敗しても諦めがつくし、それに結局のところ自分の人生は自分しか責任を取れないのですから。

1回目の就職はうまくいかなかったものの、そのときの反省を生かして、次の環境を選ぶ際にはとにかく自分の心に聞き、自分の意志で決めることを徹底しました。

実際、転職を決断した際はいろいろな人からこの転職はやめておけと言われました。「あの会社はそうは言ってもまだ百数十人くらいの規模。なぜ大手のシンクタンクからそんな会社に行くんだ」と。それでも自分で、自分の価値観で選んだことが良かったと思います。自分で感じて情報を取って選ばない限り、正しく自分に合った会社を選べないと思いますね。就活生の皆さんにそこはちゃんと伝えておきたいところです。

時代が求める「考える力」と「コミュニケーション能力」

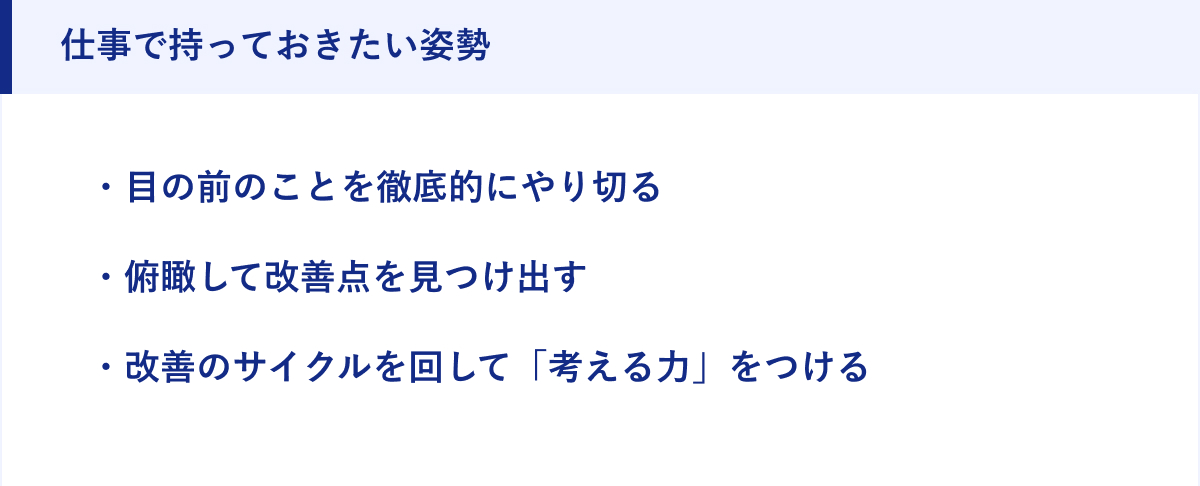

これから社会にでる皆さんは、自分に仕事ができるのだろうか、とか、期待に応えられるだろうか、とか、未知に対してさまざまな不安を抱えていることでしょう。先達として一つアドバイスを贈るとするなら、自分の仕事を「俯瞰」で見るということをぜひ意識してみてください。

まず前提として、仕事は新人であろうが10年の経験者であろうが、任されている以上はやるべきことをやり遂げることが大切です。だけどそれだけでなく、やるべきことをやりながらも、「じゃあ、こういうことができないかな」と考えてみる。他の人はこうやっているけれど、それを疑ってみて、こういう別のやり方でも良いのではないかと考えてみる。ある意味自分の手に抱えているものから視点を広げて考えることが大切なんです。

すると仕事に向き合う姿勢も変わりますし、全体像が見えていると具体の業務にも意味を見出せるようになるので、仕事に向き合う姿勢も変わります。やるべきことをこなす100%の仕事から、改善や工夫を凝らしたアウトプットが出せる120%の仕事ができるようになっていくでしょう。

こうやってちゃんと「考えられる人」がこれからは求められるし、強いと思います。これは海外に行って確信したことですが、残念ながら日本ではそういう考え方の訓練がされていません。だからこそ頭一つ抜けるチャンスがそこにあるとも言えますね。いつでも自分の頭で考えてみること、あるいは常に疑問に思うこと。そういったスタンスに立てるビジネスパーソンが活躍するのだと信じています。

伝統的な日本企業では「考えるな」と言われることがあります。私も最初の会社では1年間は考えるなと言われ続けました。しかしその後の環境では真逆で、「常に考えろ」と言われました。考えて提案をぶつけて来いと。自身が経営する立場に立った今でも、そういうスタンスが大事だと思います。

もう1つ、これからの人に求められる要素としては「コミュニケーション能力」も欠かせません。たとえば、一方的に話すだけでは相手は快く思いませんし腹も割ってくれませんよね。自分の思いを伝えたうえで、相手の話も聞くこと。そのうえでディスカッションする。仕事は必ず人とかかわるものだからこそ、このコミュニケーション能力をいかに高められるかが活躍のカギになることは間違いないでしょう。

当社においてもこのカルチャーが根付いています。まず、聞く。そのうえで、ちゃんとした形で自分の考え方を伝え、ディスカッションする。正解を一緒に考える。これができれば世界中どこでもコミュニケーションできるはずです。

就活は試練ではない。チャンスを楽しもう!

難しいと思う人も多いでしょうが、それでも就活生の皆さんには「就職活動を楽しんで」という言葉を贈りたいです。世の中の仕組みが知れたり、普段は滅多に会えないような人にも会えるのですから、そういうチャンスを楽しむという姿勢でぜひ迎えてほしいですね。

実は自分自身が就活を楽しもうなどとは思えなかったからこそ、そう勧めたい気持ちがあります。楽しむという観点で就活している同期もいましたが、いまになって彼らが正しかったなと思うくらいですし、そういう人の方が就活で成功している気がします。楽しめるなら、どんどん先輩に会いに行ったり情報を得ることにも積極的になれますよね。なぜならそれ自体が「楽しいこと」なのだから。すると自然に行動量も増えるし柔軟に学びも受け止められる。そして結果として正しい判断ができる。そのサイクルを回し続けられる人は就活を勢いよく推進していけるはずです。

「自分で情報を取りに行く」「自分の価値観で判断する」という話も、就活を楽しむことにつながってくるのだと思います。私たち会社側の人間も就活生と会うのは非常に楽しみなことです。個人としても、直近の12年間は海外で仕事をしていたせいもあって、日本の学生の皆さんとお話しする機会ではとても刺激を受けています。

BREXAは皆さんにとって面白い会社になると思います。社名も変わって体制も変わり、これから新しいステージに向かっていく会社です。経営陣には経営のプロであったり、さまざまな業界で鍛え上げられてきた人たちが新たに参加しています。また生え抜きの人たちは、この業界の仕事をやり切って上がってきた百戦錬磨の人たちばかりです。そんな人たちが一緒にタッグを組んでやっているBREXAのような会社環境は、なかなかないはず。

新社会人、ビジネスパーソンとしてスタートを切るにはなかなか面白い環境だし非常に良い経験になることは間違いありません。そんな環境を「楽しそう」と感じてくれる人とこれから出会えることを、個人としても、会社としても心から楽しみにしています。

取材・執筆:高岸 洋行

編集・撮影:小林 駿平

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。