動き出せば景色は変わる。キャリアの迷いを打破するのは「前進する力」

オフィスバスターズ 専務取締役 藤本 匡彦さん

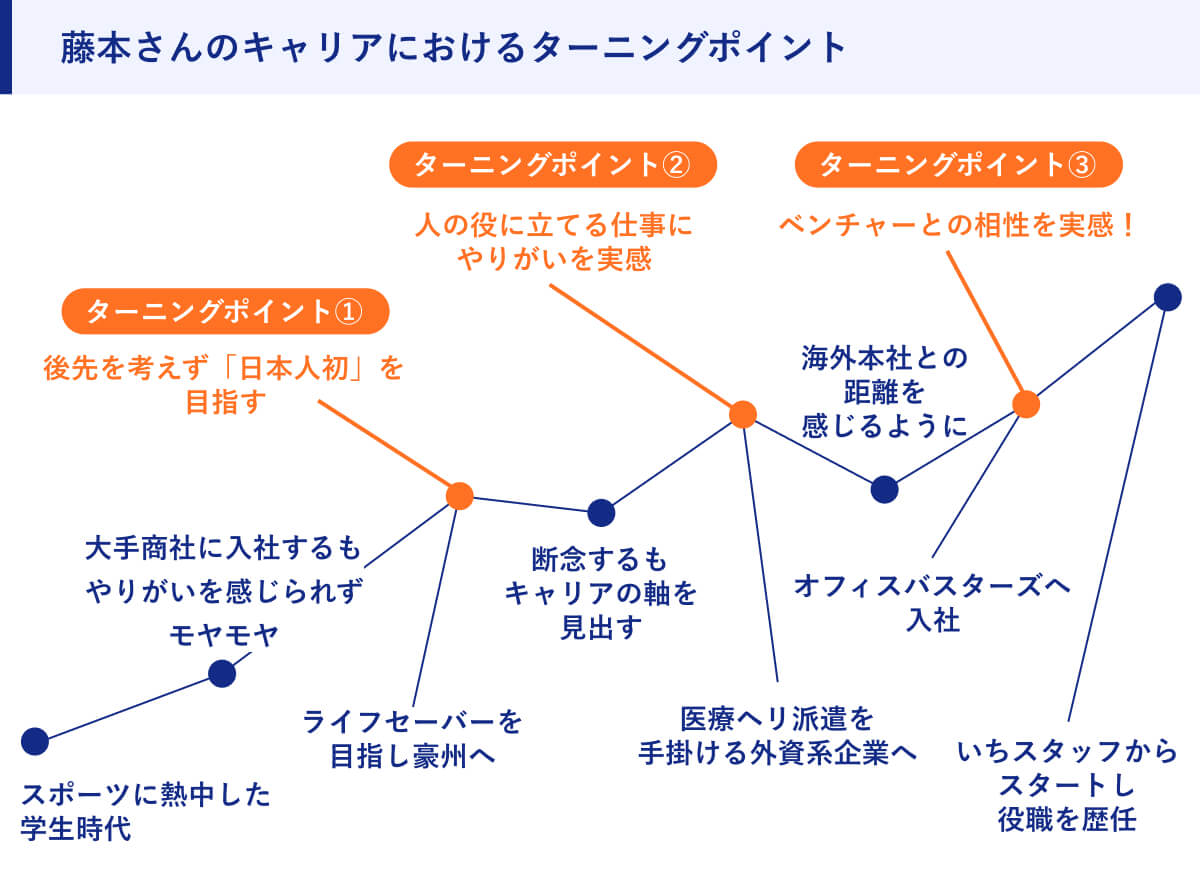

Masahiko Fujimoto・名古屋大学経済学部卒業後、1996年住友商事へ入社。エネルギー関連の法人営業を担当したのち、2002年に退社。一時期は海外でプロライフセーバーを目指す。帰国後、2004年に外資系リスクコンサルティング会社に入社し、上場企業向け営業を経験。2007年9月にオフィスバスターズに入社。店長から法人営業部長、執行役員、取締役、常務取締役と歴任した後、2022年12月より現職

SNS: YouTube / X(旧Twitter) / Facebook

やりたいことが見つからないまま就職。モヤモヤを抱えた若手時代

キャリアのスタート地点では、体育会系出身だったことが役立ったように思います。中高時代は水泳に打ち込み、大学ではアメリカンフットボール部に所属。首を痛めてコンタクトスポーツ(選手間の身体的な接触があるスポーツ)のドクターストップがかかってからは、トライアスロン競技に転向。3〜4年生のときには主将を務め、インカレ(各競技で開催される全日本大学選手権大会)に出場するなど、それなりに成果も残すことができました。

就職活動では、学業は疎かにしていたのでおそらく体力枠で大手商社への内定を取ることができました。私が就職活動をした1990年代後半はまだまだインターネット上の情報が少なく、社名のブランドで就職活動をする人が多かった時代です。自己分析もまともにせず、明確に何をやりたいかの軸も見つけられてはいなかったのですが、「世界を股にかけて大きなことをやれたら良いな」という憧れがきっかけでした。

いわゆる就職氷河期の時代、受かってしまったから入社を決めたという類の決断だったので、後から思えば反省点の多い就職活動でした。とはいえ、入社後すぐに「えらいところに来てしまったな」と焦りを感じるほどに優秀な人が多い会社だったので、新人研修中には「とにかく手を抜かずに精一杯やっていこう」と決意したことを覚えています。

入社後はエネルギー関連事業の法人営業の担当となり、与えられた仕事に必死で取り組みました。仕事を通じての学びも多く、その会社で働くこと自体は楽しかったです。

しかし、何かをやり遂げられたような充実感はなく、やりたいことが見つからないという悶々とした気持ちが、ふとした瞬間に頭をよぎる状態が続いていました。明確にキャリアにつまずいていれば、自分と向き合う時間を作れたのかもしれませんが、慌ただしい日々のなかで器用に考えられるタイプでもなく、どこかに煮え切らない気持ちを抱えたまま次々と仕事が降ってくる、そんな毎日でした。

転機が訪れたのは入社4年目のこと。当時は1年間、沖縄の石油精製工場に出向して仕事をしていました。ビーチが身近なエリアだったこともあり、そこで「海外では公務員としてライフセーバーをやっている」という情報を得たのです。長年やってきた水泳の経験も活かせるし、人のために良いことができる。これはとても意義ある仕事なのではないかと非常に興味が湧きました。

私の知る限り、その当時海外で活躍している日本人ライフセーバーはいませんでした。生来の目立ちたがり屋精神もあり「日本人初の公務員ライフセーバーになれたらおもしろいのでは?」と思い立ち、その1年後に勢いで退社。食べていけるかわからないという思いもありましたが、鎌倉で半年間かけてライセンスを取ってから、オーストラリアに渡りました。この決断が、キャリアにおける最初の大きなターニングポイントと言えるかと思います。

海外で挫折を経験するも「行動すること」の大切さを実感

オーストラリアに渡ってからは、早々に厳しい現実を知りました。泳力にはそれなりに自信があったのですが、フィジカルもスキルも、プロどころかボランティアの人たちにすら敵わなかったのです。120kg超の人を助けるという課題をクリアできず、3カ月間ほどで限界を感じてこの夢はあきらめることに。そのまま帰国するのも悔しいので、3カ月間ほど必死で英語を勉強してから帰国を決めました。

プロになれなかったことには落ち込みましたが、不思議とすっきりした気分ではありました。1社目を辞める前の数年間、先が見えないなかで悶々としていた時期のほうが精神的にはきつかったです。それにしても極端な選択をしたな、もっとリサーチしてから渡豪すれば良かったのにと今思えば反省だらけのチャレンジでした(笑)。

1社目を無鉄砲に飛び出し、会社員としては一年半のブランクができたわけですが、「自分はどうやら、世のため人のために役立っている実感が得られる仕事にモチベーションが湧くようだ」というキャリアの軸のようなものに気づくきっかけになりました。

商社の仕事もエネルギー関連で社会貢献の意義を感じやすいジャンルではあったのですが、巨大な枠組みのほんの一部分だけを担っていたので、手応えを感じづらく、雲をつかむような感覚だったように思います。

この経験から伝えられるのは、アクションを取ることの重要性です。周りから見れば、「30歳前に大手商社を辞めて、この先どうするんだ?」という感じだったかもしれませんが、アクションを取らなければ見つけられないものは確実にあると思います。

人の役に立てる仕事に没頭するもマネジメント側になって視点が変化

そうして帰国後、2社目に選んだのは「世のため人のため」を感じられる会社でした。具体的には、医療が十分行き届かない国にいる駐在員が病気にかかったとき、医療用ジェットで緊急搬送するサービスを展開する外資系企業です。世界でも3社しか手掛けていないこのサービスを、駐在員を抱える日本の企業に対して提案する法人営業職として採用いただきました。

期待した通り、駐在員の方々からものすごく感謝の言葉をいただける仕事で、やりがいは一社目に比べて格段に大きかったです。ずっとこの仕事をやっていきたいと思うくらいには充実していたのですが、入社から3年ほどが経ち、プレイングマネジャーに近い仕事をするようになってからは、少しストレスを感じるようになりました。

同社は従業員数7,000人前後を誇るグローバル企業でしたが、私が勤めていたのは日本法人です。あくまでローカルスタッフという立場なので、基本的にはシンガポールにある本社から降りてきた方針に従うことが求められます。経営層の考えや動きが見えないまま、言われた通りの仕事をすることにモヤモヤしたものを感じるようになり、「ある日突然、日本法人は解散と言われることだってあり得るよな」といった思いが頭をよぎるようになりました。

その当時、学生時代のサークルのOBで集まる会で顔を合わせていた人物がいました。それがオフィスバスターズの代表取締役会長である天野太郎氏です。彼は大学の先輩で、2003年に同社のメンバーが2〜3名しかいなかった頃から「一緒にやらないか」と声をかけてくれていました。

当時は2社目の転職を決めた頃で、その会社でどこまでやれるかやってみようという心境だったので、一度はお断りしたのですが、3年半ほど経ってモヤモヤを感じていた頃に再び声をかけてくれたのです。会社としてもだいぶ地ならしができたので、一緒にやらないかと。

真剣に調べてみると、オフィスバスターズのサービス自体もユニークで好感を持ちました。そしてそれ以上に、会社の戦略を立てて舵取りをする側に回れるならばおもしろそうだなと、シンプルにワクワクした気持ちになれたのです。

若手の頃に比べると、商品やサービスへのこだわりが薄れてきていたことも、2社目を出ようと決意できた理由の一つです。マネージャーに近い立場になり、たとえるなら、選手から監督になったような目線の変化があったのだろうと思います。選手時代は何をやるかが重要ですが、監督になれば好き嫌いよりも戦術で考えるようになるものです。経営層と近い距離で仕事ができたら、2社目で感じていたモヤモヤもスッキリしそうだなと思い当社への転職を決めました。

現場からの再スタート。ベンチャー企業との相性の良さを実感

先輩からの誘いとはいえ、いきなり経営側として迎えてもらったわけではありません。あくまで、一スタッフとしての入社です。私が入社した頃には30〜40名の規模にはなっていましたが、それまでいた2社と比べれば給与も下がるので、家族の猛反対を押し切っての再出発でした。

ただ当社は徹底的に実力主義の風土があったので、不思議と不安はなかったです。自分に力があれば上に行けるはずだ、チャレンジしてみようという思いに満ちていましたね。

店舗スタッフ時代には、年下の店長に怒られながら仕事を覚えました。妻子を抱える身でお尻に火がついていたこともありますが(笑)、スポーツの世界では、ベテランでも成績が落ちれば補欠になるのは当たり前。その感覚が染み付いていたので、特に抵抗感はありませんでした。むしろ年上の人間に指導しなければならない店長のほうがしんどかったのではないでしょうか。

30代半ばのこの数年間が、長いキャリアのなかでも仕事量や体力的には一番ハードでした。一方で、以前のような迷いやモヤモヤがなく、まっすぐに仕事に没頭できた時期です。会社として圧倒的な成長フェーズにあり、しかも社員数が少ない分、一人ひとりがフルパワーで頑張ることが求められる環境で、私も脇目も振らず仕事に打ち込みました。実際にやってみると得意先の総務担当の方にものすごく感謝される仕事で、「人の役に立てている」というやりがいも大きかったです。

ベンチャー企業のスピード感も体感しました。常に人が足りない状況なのでどんどん上位の仕事を任され、入社して半年で店長に、その3カ月後には法人営業部を2名体制で立ち上げ、さらにその1年後には部長職を任されました。実力がともなわないままマネジメント層を駆け上がったので多くの失敗もしましたが、怒られるどころか「失敗したら一つの財産ができた」くらいに考える社風だったので、失敗しつつも意欲的にチャレンジを続けることができたように思います。2名で立ち上げた法人営業部も、4年ほど経つ頃には25名の組織になっていました。

当社では行動目標の冒頭に「変化成長が大好き」というメッセージを掲げていますが、その言葉どおり、昨年より今年、昨日より今日と常に変化・成長することや、一人ひとりが創意工夫することが求められる環境です。大企業を2社経験してきましたが、自分の性分にはベンチャー企業の環境のほうが合っているのではないかと思うようになっていきましたね。カンの良い今の学生であれば、もっと早く気づくと思いますが(笑)、私は30代後半にして初めて気付くことができたのです。

ゴールを見すえながらレンガを積むことができる環境が理想的

当社はサーキュラーエコノミーを軸としたビジネスを展開している会社です。業界としてもまだまだ模索している領域なので、しっかり形にしていくことが、これからのキャリアで成し遂げたい目標です。日本だけでなく世界で戦えるビジネスだと思っているので、会社の方向性に乗っかって役割を果たしながら、世の中にないビジネスを作り上げていきたいですね。プロライフセーバーを目指したときもそうでしたが、「日本初」「世界初」といったキーワードに割と心が躍るタイプなのだと思います(笑)。

個人のビジョンとしては、この会社でビジネスマンとして行けるところまで行きたいという気持ちです。要請があれば一度、組織のトップも経験してみたいです。

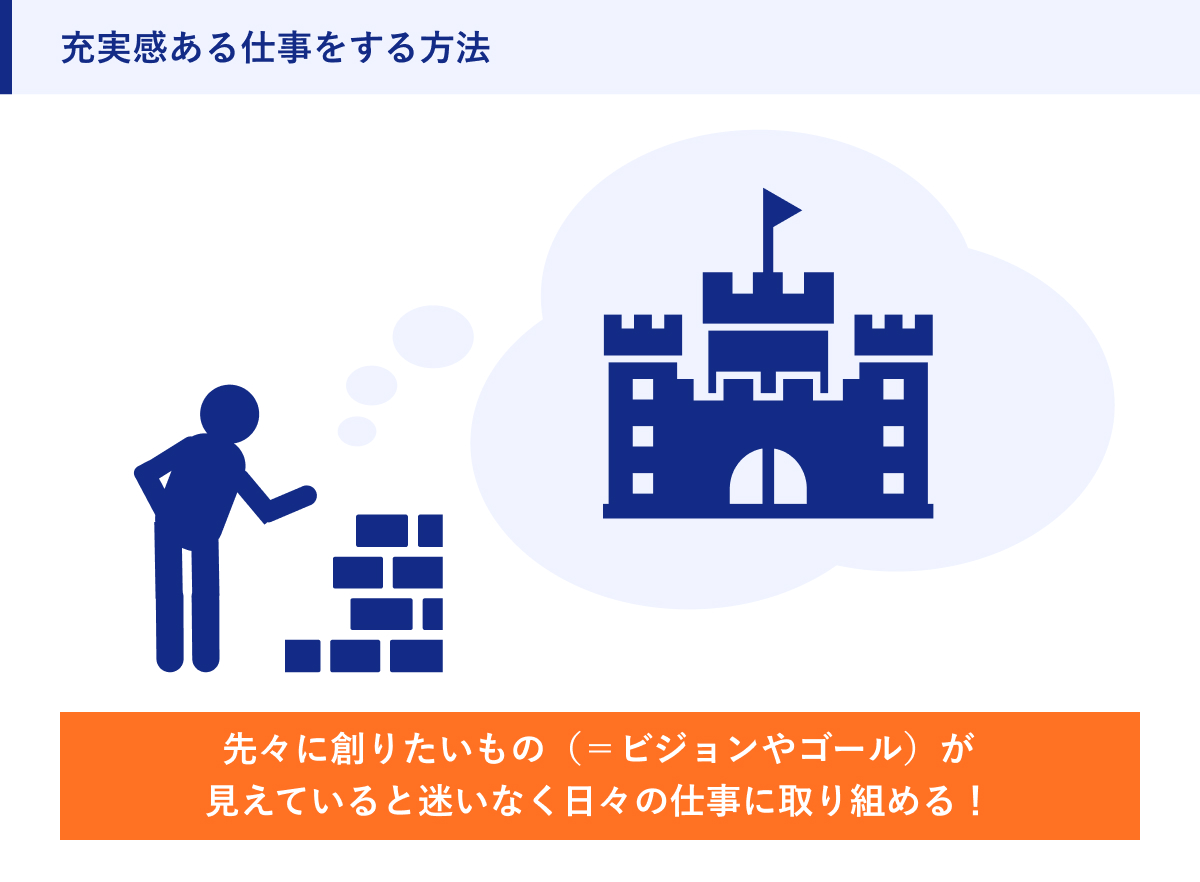

一生懸命何かをやったときや、成長を実感できたときの充実感は今も昔も変わりませんが、モヤモヤがない状態で仕事ができていることの充実感はかなり大きいです。

昔は、たとえるなら、何を作っているかわからないままレンガを積み重ねているような感覚がありました。先々のビジョンやゴールのようなものが見えないまま、ただ少しでも高くレンガを積み上げようという気持ちだけでやっている状態でした。その点、今はどこを目指してこの仕事をしているのかがはっきり見えていて、もちろん浮き沈みはありますが、「きついけどつらくはない」という感覚です。

長所も短所もすべて個性。やり切ることでキャリアは拓ける

会社選びにおいて重要なのは、自分の個性を自覚することだと思います。自分の個性をよく理解して、それが会社の理念や方向性に合うかどうかをしっかり見ておけば、大きな後悔のない就職活動ができるのではないでしょうか。

自分の個性がよくわからないときは、友達や家族の意見を聞いて、それを素直に受け止めて自己分析を進めていくのがおすすめです。

「これが長所、これは短所」などと分けて考える必要はないと思います。人には長所も短所もなく、個性があるだけだというのが私の考えです。良い場面でその個性が出れば長所だと思われるし、出すべきではないタイミングで出てしまうと短所だと言われてしまう。個性を出すべき状況判断の力は、社会で揉まれるうちに少しずつ身に付いてくるものなので、短所だと指摘されたときに個性を殺そうと思うのではなく、個性を突き詰める方向に意識を向けてみてください。

ちなみに私の場合は「飽きっぽいけれど新しいことにワクワクする」「人の役に立つことをしたがる」「チームで動くのが好き」といった個性があると自覚しています。この個性にピッタリ合う場所を3社目にして見つけられたように思いますが、とはいえ、逃げの転職はしてこなかったという自負は持っています。

仕事を変えたところで自分の個性はついてくるもの。逃げの転職をしていれば、何度でも同じ壁にぶつかってしまっていただろうと思います。モヤモヤしつつも「目の前のことを一生懸命やろう」という気持ちがあったからこそモヤモヤを抜け出すきっかけをつかめたように思うので、これから社会に出る人たちにも「モヤモヤしつつもやり切る」ということは意識しておくと良いよとアドバイスしたいです。

人間なので落ち込むときはあるでしょうが、やり切ることは意志の力で可能だと思います。哲学者アランの「悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する」という言葉には非常に共感を覚えますね。人間は放っておけば悲観的になる生き物です。だからこそ、落ち込むような局面でも意思の力で楽観的に前を向いて行動できる人はかっこいいなと思います。そういう人はどんなときにでもやり切ることができるので、結果的に大きく成長して活躍する人材になっていくのだと思います。

誤解なきように、転職を否定しているわけではありません。転職を繰り返すキャリアだとしても、一社一社、そのときどきで一生懸命にやり切る気持ちを持っていれば、まったく問題はないと思います。そういう人は会社にいる間、周りの同僚たちにも良い刺激を与えているはずです。

入社の時点で「ここで○年やっていくぞ」などと決めておく必要もないと思います。採用側になってわかったことですが、入社時の意思が変わる人は少なくありません。「長く働きたい」と意気込んで入った人が早々に辞めて、「あまり長くいる気はない」と言っていた人が意外に長続きをする、といったケースもたくさん見てきました。

最後に、学生時代にやっておくと良いと思うのは、自分なりのストレス解消法を見つけて、浮き沈みがあっても1年間、元気に働き続けられるくらいの状態を作っておくこと。私のストレス解消法は運動で、健康にも役立っており一石二鳥です。

心身が健康でなければ、意志や意欲があってもキャリアを断念せざるを得ないことがあります。若い頃にはなかなかピンとこないものですが、心身の健康を保つ方法を持っておくことは、思っている以上にキャリアを左右する重要な要素だと思います。

取材・執筆:外山ゆひら

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。