「自分にしかできない仕事」をつかむなら「誰もができる仕事」をやり遂げろ|焦らず好奇心でキャリアを歩む

モビルス 取締役 兼 最高財務責任者(CFO)コーポレートディビジョン長 加藤 建嗣さん

Kenji Kato・国際基督教大学卒、2002年に大和証券SMBC(現:大和証券)入社。同社およびDaiwa Capital Markets Hong Kongにて、14年間、投資銀行業務に従事。上場企業や非日系企業への資金調達・M&A等の提案業務、PEファンドのカバレッジ業務を担当。社内制度で2年間留学も経験し、2009年にペンシルバニア大学ウォートンMBAを取得。2016年、食品商社である帝エンタープライズジャパン(現:ゼンフーズジャパン)に取締役副社長として入社し、経営全般を管掌。2018年5月にモビルスに参画し、CFO就任。同年7月に執行役員CFO、同年11月以降、現職

SNS:YouTube / X(旧Twitter) / Facebook

好奇心に突き動かされるなかで「自分」を見出した学生時代

最初にキャリアのビジョンを持ったのは、大学生の頃です。国際情勢に興味があり国際交流の学生サークルでトップを務め、毎年夏にグループでイスラエルやパレスチナに行き、現地の学生とディスカッションしたり現地でホームステイをしたりと、1週間ほどどっぷりと学生同士の交流を図るようなことをしていました。サークル以外にも、テレビ局の報道局やコンサルティング会社、飲食店、精神科病院で看護師補助のアルバイトをしたり、学生寮の寮長を務めたりと、かなりアクティブに行動している学生だったように思います。

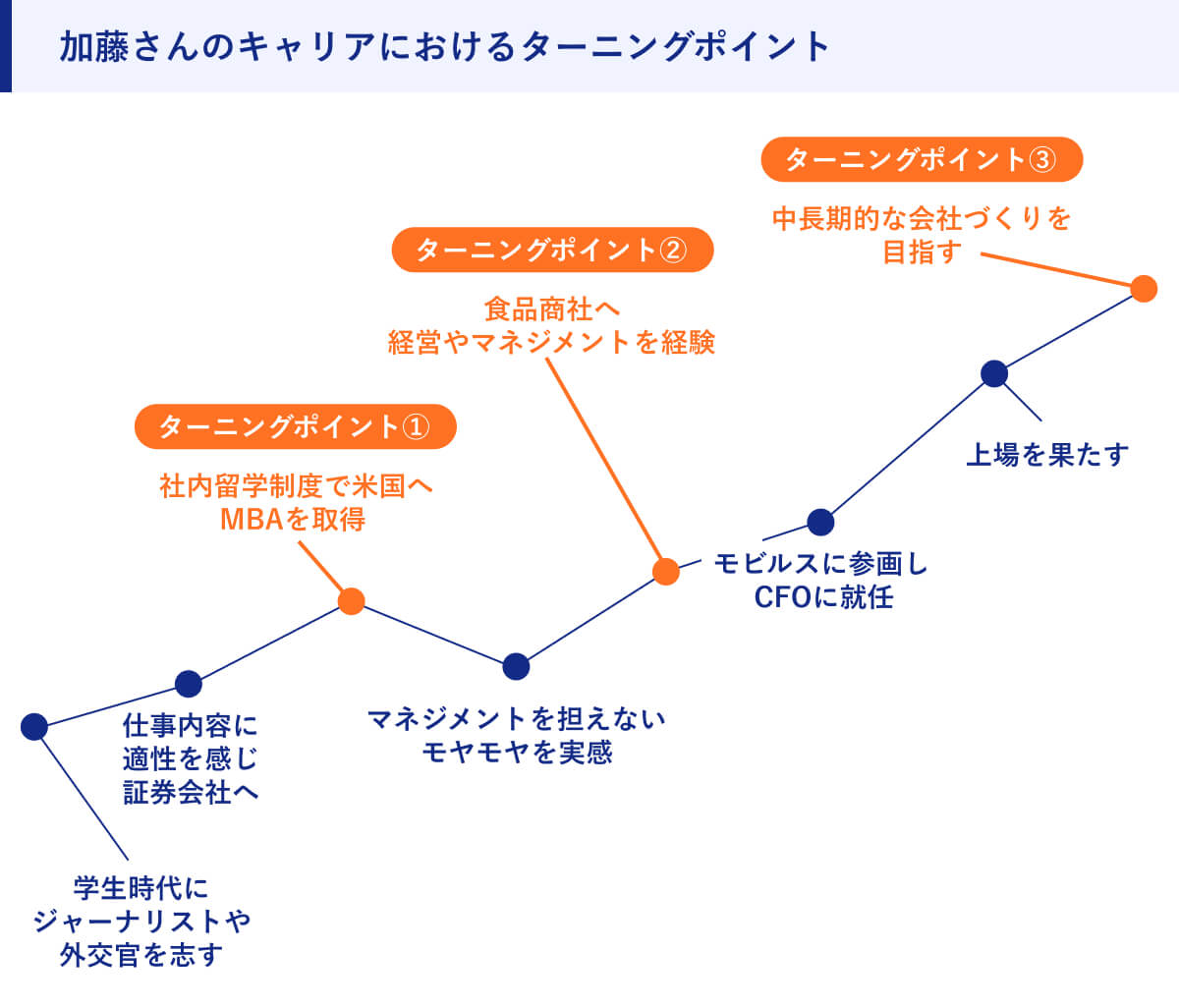

当時はジャーナリストか外交官というキャリアが念頭にあったのですが、いざ中東問題に向き合っていくと問題の根源にある歴史に圧倒的な重みがあり、「自分にはなんともしがたい」という無力感を覚えるようになりました。

自分はもっと物事の手触り感が欲しい人間なのではないか。ある程度、日々の仕事の達成感を得ながら、中長期的な目標を追いかけられる仕事のほうが合っているのではないか──。そんな思いからジャーナリストは自分には向かないという結論に至りました。興味のある世界に思いきり飛び込んでみたことで、自分はこういう人間なのだと気づけたのだと思います。

自分の志向を理解したうえで目を向けたのが、証券業界です。当時ちょうど投資銀行が盛り上がっていたという時代背景もありますが、シンプルに「数字で結果が出る領域なら仕事の手応えを感じられるだろう」と思ったことが一番の理由です。高校時代には親に内緒で株取引をしたことがあるくらいには興味がありましたし、そのときに利用した証券会社が偶然にもキャリア1社目となる大和証券でした。

行動を続けながら「本当にやりたいこと」を探し続けた1社目

第一志望だった証券会社に入社できただけでなく良い上司にも恵まれ、新人時代はがむしゃらに仕事に邁進し、成果にもつなげることができました。しかし3〜4年目頃になり、ふと「このままこの仕事を続けるのか?」という漠然とした不安が生じるように。やりたいことを深く考えず「数字の世界は自分に合いそう」という理由で志望した会社だったので、もっと自分に合ったキャリアがあるのではないかという思いが頻繁によぎるようになったのです。

その会社には2年間留学してMBAを取得できる制度があったので、「社内も含め、自分が今後築いていきたいキャリアについて何かヒントをつかめるのではないか」という思いで応募。それまでの仕事ぶりが評価され、アメリカのビジネススクールに留学するチャンスをつかむことができました。

アメリカでは目標だったMBAを取得し、視野もかなり広げることができたのですが、期待していたようには自分のやりたいことを見つけることができませんでした。しかし、ここで学んだことや得られた人脈がのちのち大きな影響をもたらすという点で、キャリアにおける最初のターニングポイントと位置付けています。超優秀な人も「普通の人」なのだと気づきましたし、卒業後もそのときに知り合った優秀な人たちから刺激を受けられる環境を得ることができました。

留学を終えてからは、5年間の香港駐在を経験。経営を学ぶ学校に行ってMBAを取得してきたのに、組織を見る立場を経験できていないことに焦りを感じ、「このままで良いのだろうか」という思いを抱えつつも、目の前の仕事に没頭する日々が続きました。留学中に教授が口酸っぱく言っていた「マネジメント力を身に付けたいなら、小さな組織でも良いから早く経営のポジションに就くこと」という教えも、よく思い出していましたね。

そして帰国後、改めて社内を見渡してみると「経営側に回れるのはいつになることやら」という状況が見えてきたのです。大企業ということもありますが、同社で経営陣を担っているのは50代以上の方々で、近いうちに経営側にステップアップできる展望はまったく見えませんでした。

振り返れば、サークルの代表を務めたり、寮長を務めたりと、学生時代からリーダーを担う経験は多くありました。証券会社は一人ひとりがプロのプレイヤーで動く世界ですが、「チームのほうが強くなる」という価値観を持っていることも思い出し、自分はマネジメントをやれる会社に行くべきだという結論に至り、転職をすることにしました。

念願の経営マネジメントを担い「自力でやっていく自信」がついた

2社目に選んだのは食品系商社です。アジアに日本の高級魚介類を輸出する事業を展開しており、簡単に言えば築地の魚屋への転職です。日本法人としてはごく小さな企業で、経営全般を見る立場として迎えてもらいました。

仕組み化されてロジカルに動いている証券業界とは違い、食品業界は人間関係で動いている部分も少なくない世界なので、カルチャー的なギャップは大きかったです。今まで部下も持ったことがないうえに、魚の目利きもできないわけで、ロジック的には正しくても受け入れてもらえないこともありました。現場から総スカンを食らったこともありましたね。業界の文化にもなじめないし、現場のこともよく理解できていないという二重の大変さがありました。

一方で業界の素人がゆえに見える世界もあり、現場の声を聞きながら改革につなげられたこともありました。何より、念願の経営マネジメントができることへの充実感は非常に大きかったです。同社には社長がいない時期があり、実質的なトップだったので、トラブルが起こるたび「じゃあ次どうしよう?」と考えて方針を決め、アクションを次々と進めていくことができる立場の醍醐味を実感できました。

むしろ一社目を辞める前、行動できずに悶々としていた時期のほうが精神的にはつらかったです。自分の無力さを実感しつつ、大企業を離れても何とか食っていける自信がついたという点で、2つ目のキャリアのターニングポイントと言えるかと思います。

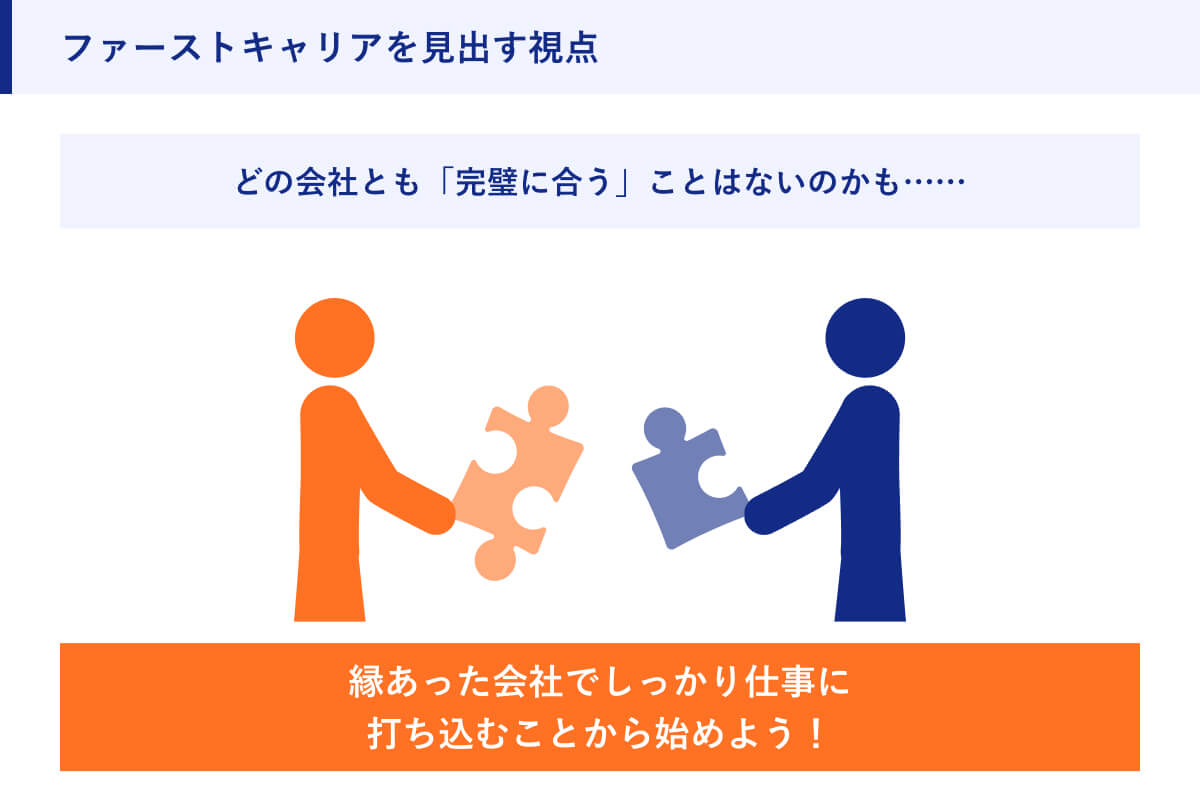

異なる業界の2社を経験して思ったのは、会社と合う・合わないということを一元的に語るのは難しいということ。これから社会に出る学生の人たちも、「コンプライアンスがちゃんとしているか」くらいは入社前に見ておくことをおすすめしますが、基本的には「どの会社とも完璧に合うことなどない」と考えておいて良いと思います。

一度入った会社には2〜3年くらいはどっぷり浸かって、目の前のことを頑張ってみる。飽きが来たら、次の場所を探すチャレンジをしてみる。そのくらいの時間感覚でも、キャリアに遅れを取ることはないと思います。

それに、社会人初期にしっかりと仕事に打ち込むことは、キャリア形成上とても重要なので、しっかりと働かせてもらえる企業への就職をおすすめしたいですね。

そのうえで、ロールモデルを見つけられる会社にも注目してみると良いと思います。役員、上司、年の近い先輩社員でも誰でも良いのですが、「この人に追いつきたい」というベンチマークになるような人がいると、成長のモチベーションやスピードが上がると思います。

「大手かベンチャーか」は好みや人との出会いで判断を

仕事に慣れてきて自分が持っている力の6割くらいで仕事をするようになってきたら、転職やキャリアチェンジをするという考え方も、個人的にはおすすめです。

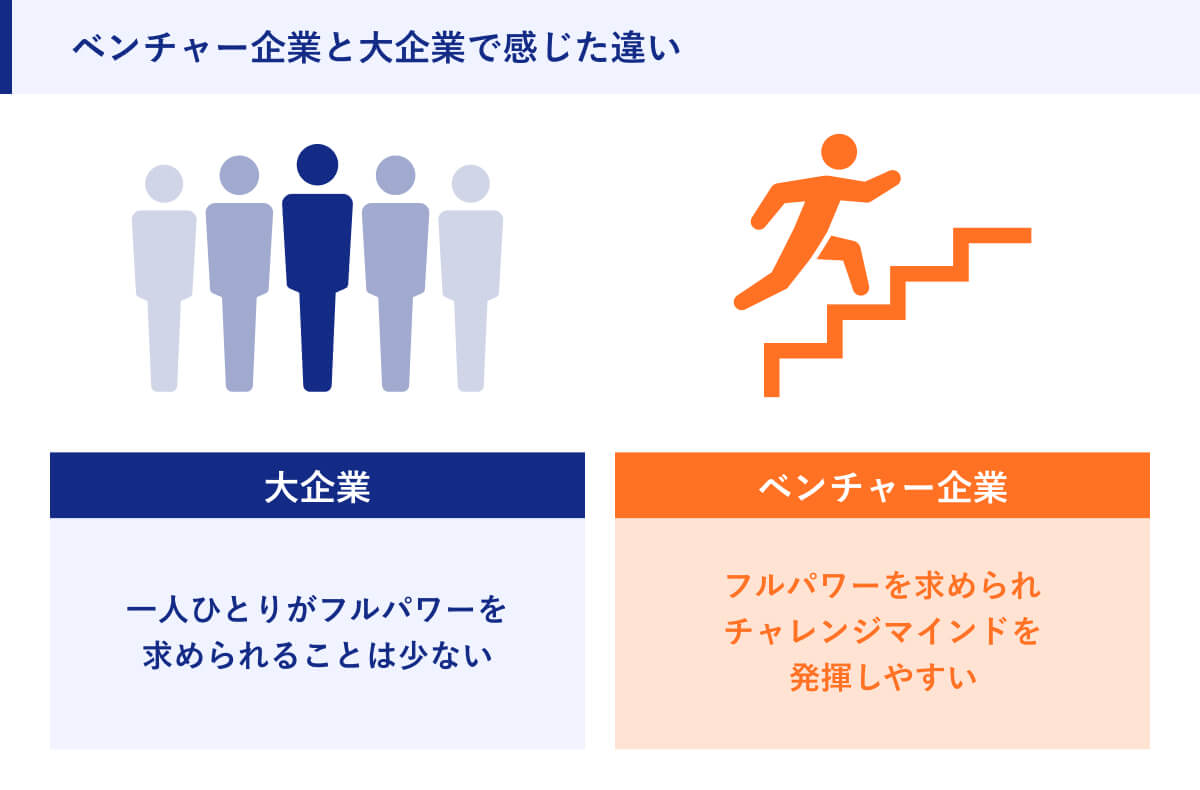

大企業からベンチャー企業に移ってみて思ったことですが、ベンチャー企業は基本的に人手が足りないので、常に100%のフルパワーを求められます。比べて、大企業は十分な従業員数がいるので、全員がフルパワーを出さなくても仕事が回る状態ができており、年齢が上にいくほどその傾向が顕著です。

もちろん、大企業を経験しておいて良かったと思うこともあります。中小企業やベンチャー企業にいると、大企業との付き合いは何らかの形で必ず生じるので、「大企業の組織がどういうロジックで動いているか」「大企業のなかのプレイヤーはどのような人たちか」を深く理解していることが非常に役立ちました。

私が就職活動をしていた頃は「新卒入社のタイミングでなければ大企業には入れない」という傾向が強かったので、先に大企業を経験してからベンチャー企業に行くというキャリアをたどる人が多かったです。ただ、今は中途でも大企業に入ることは可能なので、ファーストキャリアで大企業とベンチャー企業のどちらを選ぶかは、自分の好みや人との出会い次第で決めて良いのではないでしょうか。

しいて言うならば、新しいことをやってやろうというチャレンジマインドがある人は、ベンチャー企業のほうが手応えを感じやすいかもしれません。

憧れの上場に携われた3社目。現在は中長期的な目標にシフト

3社目に移ることになったのは、アメリカ留学時代にビジネススクールの同期だった石井智宏氏(現モビルス代表取締役社長)からの誘いがきっかけです。彼がトップを務めていた会社が当社モビルスで、私が2社目で、壁にぶつかりながらも少しずつビジネスに貢献している手応えを感じ始めた頃に「会社を上場させたいから手伝って欲しい」と何度か誘ってもらっていました。

もともと証券会社にいた人間として、会社を上場させるというプロジェクト自体には内心かなりの憧れと興味がありました。しかし、当時は2社目で実質のトップとして部下に発破をかけながらビジネスを進めていた頃だったので、「今の会社を放り出すことはできない」と理性で抑えていました(笑)。ただ、その思いは断ち切れず、会社の改革にもめどをつけたタイミングで当社に参加させてもらいました。

石井さんが何度も声をかけてくれた理由は、キャリアや能力に対する評価は別として、背中を任せられる存在だと信用してくれていたのかなと思います。彼も創業者ではない会社のトップを任され、後任として会社をつくっていく苦労があったはず。我々は異国の地で社会人学生として2年間一緒に過ごし、ビジネス上の付き合いではなかなか得られないような信頼関係を築けていましたし、価値観も共有できていたので、私に白羽の矢を立ててくれたのかなと思います。

上場させるという明確な目的を持って入社したものの、業績が良くない時期だったこともあり、数年間は苦戦しました。しかし、紆余曲折を経て転職から3年後に目標だった東京証券取引所マザーズへの新規上場(マザーズ廃止にともない、現在は東京証券取引所グロース市場に移行)を果たすことができました。

上場までのフェーズを経験して思ったのは、上場の引力の強さです。社内のすべてが「上場審査に通るために」というゴールに向かって引っ張られて、ものすごくアドレナリンが出ているような状態になります。私も上場直前の数カ月はこの目標に全振りしていた分、上場後はちょっとした燃え尽き症候群の状態に陥りました。

次に自分をモチベートするものを探す必要があると思い、「この会社で中長期的な目標を追いかけてみよう」と再度思い直したことが、キャリアにおける3つ目のターニングポイントです。ベンチャー企業の上場ブームの最中で時代の波に乗って運良く上場を果たせたものの、ビジネスとしてはまだまだ小さいしやり切った感覚もない。長期的なスパンで会社づくりをしっかりやっていこうと決心しました。

充実を感じるのは「自分にしかできない仕事」ができたとき

現在は20〜30年後も成長できているような会社にしよう、というビジョンに向かって仕事をしています。いずれは後進にバトンを渡すことを想定しつつですが、モビルスをもっともっと成長させなければならないという気持ちで、それが自分の成長にも喜びにもつながるだろうと思っています。

先のことはあまり考えていません。自分が目指すキャリアのゴールを設定して、それを目指してキャリアを積み上げるタイプの人もいますが、私はキャリアの明確なゴール設定をしないタイプです。設定できないと言ったほうが正しいかもしれません。

ただ、何かのチャンスがあった際には、そのチャンスをつかむ心持ちはあったように思います。チャレンジすれば成長できるという考えから、昔は特により困難なほうの選択肢を選びたいと思っていましたね。

しかし最近は「自分でなければできない仕事かどうか」という目線が強くなってきました。「自分にしかできない仕事を通じて社会や組織に貢献できているかな」と思える瞬間が増えてきて、そういった仕事ができたときに充実感を覚えます。

おそらく昔は自分でなければできない仕事、自分だからできる仕事が特になかったからだと思います。誰もができることを器用にやり遂げる、というところに自分の存在価値を見出していたのでしょう。

常々過去より今が一番充実していると思える状態にしたいと思ってますし、今のところその状態を維持できています。

会社との出会いは「行動」の先にある

ここ数年、世界情勢の安定が大きく崩れつつあります。テクノロジーもものすごいスピードで進化しており、ここから世界は大きく変わっていくでしょう。これまで当たり前だと思っていたグローバル化の流れが逆回転しつつあり、ビジネスも変化せざるを得ない流れが続いていくと思います。アメリカ大統領の交代による激動の影響が大きいわけですが、そもそもアメリカの根本にあった問題が噴出してきて今の状況に至っているのでしょう。

このような先行き不透明な世のなかにおいて求められるのは、好奇心と行動力を持っている人材だと思います。今までの価値観に縛られず、臆せずに新しいことに取り組める人が、より活躍する時代になっていくはずです。

好奇心を働かせるには外部からの刺激が必要なので、できるだけ刺激を受けることができる環境に身を置くことをおすすめします。ルーティンの生活をしていると好奇心は湧きにくいので、今まで読んだことがない本を手に取ってみる、なんてことからでも良いと思いますね。

就職活動時に、それほど盛り上がっていない産業に注目してみるのもおもしろいかもしれません。人気ランキングに入っているような企業は、基本的にその時点でピークを迎えている業界の企業が多いです。私が社会に出た頃は「商社不要論」が取り沙汰されていましたが、今や大人気の業界ですよね。業界の趨勢もぐるぐる回るものなので、浮き沈みはあると考えておいたほうが良いでしょう。

古い産業のなかにも新しいものを取り込んで成長している会社はありますし、組織風土は簡単には変わらないので、業界よりも会社単位で見ていくと良いと思います。

とはいえ、自分が今、学生に戻ったとしてもどの業界を選ぶべきかは正直わからないので、結局はいろいろと行動するなかで良い出会いが生まれてくるものなのかもしれません。インターンシップや長期のアルバイトなど、できるだけ“お客様扱い”をされない立場でいろいろな業界を見ておくことをおすすめします。

最後に、就活で壁にぶつかったときは、あまり自分を追い込みすぎると視野が狭くなってしまうので、心に余裕を持たせた状態で、人の話を聞いたり、本を読んだり、考えたりするのが良いと思います。

就活で何が成功だったかなんて、社会人になって十数年、数十年が経ってもわかりません。一喜一憂するとは思いますが、心に余裕を持ちつつ、自分と向き合う貴重な時間を楽しんでください。しんどいときには、悩みを相談できる友人がいると良いですね。私自身、大変なときに何度か親友に助けてもらった経験があり、それらもキャリアを彩る大切な思い出です。

取材・執筆:外山ゆひら

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。