目次

- 就活が終わらないと悩む人は多い! 取るべき対処法を知ろう

- 就活が終わらない……アドバイザーに対処法を聞いてみた!

- 就活が終わらない人の5つの特徴と対処法

- ①就活の軸が定まっていない

- ②反省と改善を怠っている

- ③視野を広げて企業選びなどができていない

- ④つい周りと比べて焦っている

- ⑤周りを頼ることができず一人で就活を進めている

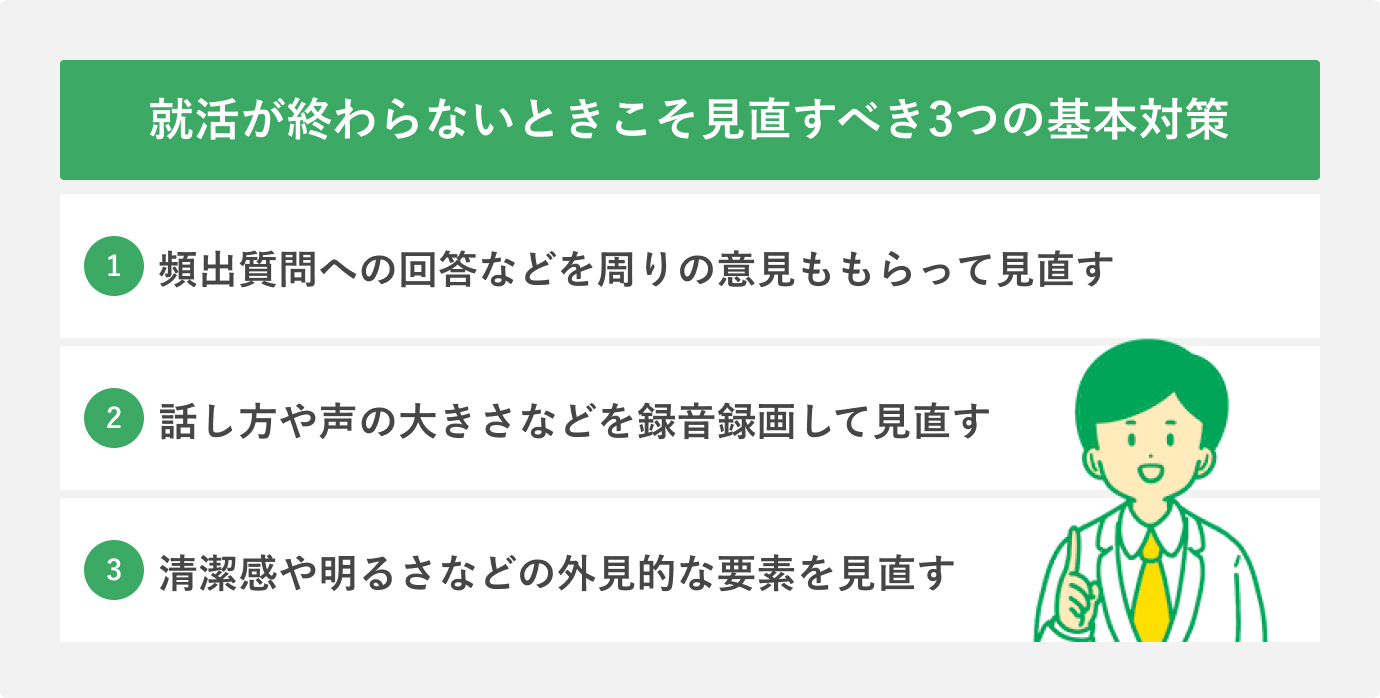

- 就活が終わらないときこそ見直すべき3つの基本対策

- ①頻出質問への回答などを周りの意見ももらって見直す

- ②話し方や声の大きさなどを録音録画して見直す

- ③清潔感や明るさなどの外見的な要素を見直す

- 就活が終わらないときは秋採用狙いにシフトチェンジするのもおすすめ!

- 就活について不安を感じている学生からよくある質問に回答!

- 就活が終わらない人に共通する特徴はありますか?

- 就活が終わらない場合の対処法を教えてください

- 就活が終わらない原因を見極めて今すぐ行動しよう!

就活が終わらないと悩む人は多い! 取るべき対処法を知ろう

こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から、

「どこからも内定がもらえず、就活が終わりません」

「就活が長引いて、もう心が折れそうです……」

という声をよく聞きます。一般的に就活は、3月に情報解禁され、6月頃から選考が本格化します。企業によってスケジュールは前後しますが、多くの学生が6〜8月に内定を得て、10月の内定式を一区切りとして就活を終える傾向があります。

実際に、マイナビが発表している「大学生キャリア意向調査<就職活動・進路決定>」によると、2026年卒の大学生・大学院生の6月末時点の内々定率は82.8%というデータもあります。

しかし現実には、10月を過ぎても内定が得られず、「自分だけ就活が終わらない」と焦りや不安を抱える学生も少なくありません。就活が終わらない状況には、いくつかの共通する原因があります。

キャリア

アドバイザー

キャリアアドバイザーの体験談就活が長引いた学生を支援した体験談を紹介

1年以上支援を続けたこともある

私が担当した学生のなかでも特に印象深かったのは、1年以上もの間就職活動を続けた人です。

非常に地頭の良い人でしたが、アルバイトの優先度が高く、就活になかなか本腰を入れられない状況でした。当然結果も振るわず、「もうアルバイト先に就職しようかな」とまで言っていましたね。

しかし、強みを活かせる企業を何度も紹介し面接対策も一緒に徹底的におこなった結果、最終的には大学4年生の1月頃に不動産業界の企業の内定を獲得し、本人も非常に納得のいく形でキャリアをスタートさせました。

どんなに悩み苦しんでも、就職活動から逃げない限り、いつか必ず内定を獲得できます。就職活動が長引いても、本質的な強みや価値観に合う場所を粘り強く探し続けてほしいですね。

【完全無料】

大学生におすすめ!

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

1位:志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、AIが受かる志望動機を自動で作成します

2位:ガクチカ作成ツール

簡単な質問に答えていくだけで、魅力的なガクチカが完成します

3位:自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、AIツールを活用して自己PRを完成させよう

4位:面接回答60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

5位:エントリーシート作成ツール

業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます

【併せて活用したい!】

スキマ時間でできる就活診断ツール

①適職診断

たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります

②面接力診断

40点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう

就活が終わらない……アドバイザーに対処法を聞いてみた!

就活がうまくいかないと感じたときこそ、自分の行動や応募先企業の傾向、選考の通過率などを客観的に見直すことが必要です。

立ち止まって状況を整理し、改善点を把握することで、これまで見えてこなかった課題や突破口が見つかることもあります。

ここからは、よくある失敗パターンとその解決法をキャリアアドバイザー目線で具体的にお伝えします。正しい方向に舵を切ることで、就活の終わりは確実に近づいてきますよ。

キャリアアドバイザーが読み解く!就活が終わらない人が取り組むべきこと

説明会への参加を増やしてみよう

選考に落ち続けて就活が終わらない人は、とにかく説明会にたくさん参加することを心掛けてみましょう。多くの学生は、求人に書いてあるごく限られた情報だけで「興味がない」「なんとなく違う気がした」と判断してしまいがちです。

しかし文字だけの情報では、企業の魅力をなかなか理解できません。まずは固定観念を捨てて、自分の目と耳で情報を取り入れてみてほしいです。説明会に参加さえすれば、次の選考に進むための「切符」を手に入れることができます。

その切符を使うか使わないかは後で判断すれば良いのです。最初は業界や職種を絞らなくても大丈夫なので、とりあえず行ってみて、合うなと思ったらそのまま進んでいく、合わないと思ったら辞退する、という方向性で就活を進めてみましょう。

就活が終わらない人の5つの特徴と対処法

就活生

友だちはもう内定をもらって就活を終えているのに、自分だけまだ選考が続いていて焦っています……。

キャリア

アドバイザー

その気持ち、よくわかります。でも就活が長引く人には、いくつかの共通点があるんです。まずは原因を整理して、一つひとつ対処していきましょう。

就職活動が長引くと、自信をなくしたり、周囲と比較して不安になったりするものです。しかし、就活がうまくいかないのは努力不足ではなく、やり方に問題があるケースがほとんどです。

焦る気持ちをぐっとこらえて、自分の就活を振り返ることが、納得のいく内定への第一歩となります。

ここからは、就活がなかなか終わらない人に共通する5つの特徴と、それぞれに対する具体的な対処法を紹介します。心当たりのある項目があれば、ぜひ今日から見直してみましょう。

①就活の軸が定まっていない

「人気があるから」「とりあえず大企業だから」といった理由だけで企業選びをしていると、応募先とのミスマッチが生じやすく、選考に通過しづらくなります。

特に、知名度や安定性だけを重視して、倍率の高い企業ばかりを受け続けていると、結果的に内定が得られず長期化してしまうこともあります。

就活では、自分自身が企業に提供できる価値と、企業が求める人材像の一致が重要です。そのためには、「自分はどんなことに価値を感じ、何を成し遂げたいのか」を明確にする必要があります。軸が定まっていれば、志望動機にも一貫性が生まれ、選考でも説得力のあるアピールが可能になります。

- 語学力を活かして日本と世界をつなぐ仕事をしたい

- 若手でも事業の責任者を担いたい

- ものづくりを通して環境問題に貢献したい

- 人々のライフスタイルを充実させたい

- ITの仕組みを使って子供たちの学習力を向上させたい

- 日本の魅力を世界に発信したい

- 成長フェーズの企業で働きたい

自己分析や業界・企業研究を徹底する

就活の軸を定めるには、「自己分析」と「企業研究」の両方が欠かせません。自己分析では、これまでの経験を振り返り、自分がどのようなときにやりがいや達成感を感じたかを洗い出しましょう。それが「大切にしたい価値観」や「活躍できる環境」につながります。

次に、その軸をもとにして企業や業界の情報を深く調べ、自分の志向性とマッチするかを見極めます。たとえば、以下の観点で整理してみると軸が見えやすくなります。

- 働くうえで重視したいこと(例:裁量、安定性、社会貢献)

- 得意なこと・強み(例:調整力、論理的思考、語学力)

- 興味のある社会課題やテーマ(例:地域創生、教育格差、環境保全)

自分自身と企業の両方への理解を深め、自分がどんな仕事をしたいのか、自分と共通する価値観はないのかを考えましょう。後々、それが志望動機に生きてきます。

企業の事業内容についての調べ方はこちらの記事も参考にしてみてくださいね。

関連記事

事業内容とは|企業研究や選考対策への活用方法を事例付きで解説

事業内容とは「その企業がおこなっている仕事内容」です。これを正しく理解をすることで就活を有利に進めることができますよ。 この記事では事業・業務・職務内容の違い、就活への活かし方などをキャリアアドバイザーが解説します。 図解や動画も参考にしてくださいね。

記事を読む

キャリアアドバイザーが読み解く!軸が決まらない人へのアドバイス

「誰に」「何を」したいかを軸に具体化していこう

就活の軸を決めるのが難しいと感じている学生も多いかもしれませんが、実は決め方さえわかってしまえば、簡単にできてしまいます。ずばり、「軸」=「誰に」+「何をしたいか?」を考えてみましょう。

たとえば、人を幸せにしたい・自分を成長させたいという気持ちが強いのであれば、「そう考えた背景」「それを実現するために必要な力」を考えます。

(例)「軸」=「多くの人に」+「影響を与えたい」

⇒「多くの人」⇒具体的にどれくらいの人?どんな人?

⇒「影響を与えたい」⇒どんな風に?どんな影響を与えたい?

「社会に出ていない学生や若い人に」+「働く楽しさや大切さを伝えたい」

【背景】

①日本の労働環境やミスマッチに対して疑問やおかしいと思うことがあったから。

②自身が本当に楽しいと思える仕事に出会うためには誰かの助けが必要だと実感したから。

上記は私が人材業界に入りたいと思ったときの実際の就職活動の軸です。このように考えることで、その軸に合う業界⇒広告・マーケティング、人材、コンサルティングなどを見定めることもでき、ミスマッチなく企業を選ぶことができます。

②反省と改善を怠っている

就活は「受けて終わり」ではありません。結果が出なかった選考こそ、自分の課題を知るチャンスです。

書類選考に落ちた場合は、エントリーシートや履歴書の内容を振り返って修正を加える必要があります。面接で不合格となった場合も、質問内容や回答を思い出しながら改善点を見つけ出すことが大切です。

うまくいっている就活生は、たとえ失敗しても次に活かす姿勢を持っています。志望度の高くない企業の面接を練習の場として捉えるなど、選考の場を経験値として積み重ねる工夫も効果的です。

これまでの選考を振り返って落ちた原因を言語化する

不合格になった際は、毎回必ず振り返りの時間をつくりましょう。面接の受け答え、志望動機の内容、話し方、企業研究の深さなど、どこに原因がありそうかを自分なりに分析してみてください。

- 書類は企業ごとに合わせて作成しているか?

- 面接では結論から話せていたか?

- 企業の求める人物像と自分の強みは合っていたか?

また、可能であれば企業の人事やキャリアセンターにフィードバックを求めるのも効果的です。

キャリア

アドバイザー

就活では「数打てば当たる」は通用しません。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を意識して、毎回の選考を次につなげましょう。

③視野を広げて企業選びなどができていない

就活が終わらない人のなかには、業界や職種を極端に限定してしまっているケースがあります。「この業界しか受けない」「この職種以外は興味がない」と絞り込みすぎると、選択肢が狭まり、チャンスを逃してしまうことがあります。

また、知名度の低い企業やベンチャー企業は避けてしまう就活生が多いですが、実は自分の強みや志向に合っていることもあります。選択肢が狭いと、その分内定獲得の可能性も限定的になるため、就活が長引くリスクが高まります。

キャリア

アドバイザー

もちろん、希望が明確であることは悪いことではありませんが、柔軟な視点を持つことも大切です。

キャリアアドバイザーが読み解く!大手でなくても優良な企業を見つけるコツ

「3年後定着率」を参考にするのがおすすめ

個人によって優良企業の定義は異なりますが、優良な企業かどうかを見定めるための一つの基準として「3年後定着率」があります。3年後定着率とは、入社した新卒の社員が3年後も在籍している割合のことです。

新卒を大切にする会社には、制度を含めた働く現場でのさまざまなサポートがあります。働く人を大切にする会社は伸びる会社であるとも言えるため、就職四季報などで、ぜひ参考にしてみてください。

志望先と関連性のある業界・職種にも目を向ける

視野を広げることは、可能性を広げることでもあります。ひとつの業界や企業にこだわりすぎると、「本当は自分に合っている企業」を見逃してしまうかもしれません。大切なのは、自分のやりたいことがどのような業界や職種でも実現できるかどうかを柔軟に捉えることです。

- 「業界」ではなく「ミッション」から企業を探す

(例:人の成長に貢献したい→教育、人材、NPO、ITツール開発 など) - 「職種」ではなく「活かしたいスキル」から考える

(例:調整力を活かしたい→営業、プロジェクトマネジメント、カスタマーサポートなど) - 「知名度」ではなく「働く環境」や「企業フェーズ」で選ぶ

(例:ベンチャーか大手か、研修制度の有無、理念の共感度など)

キャリア

アドバイザー

興味のあるキーワードを5〜10個書き出して、それにかかわる業界をリストアップしてみましょう。意外な分野にチャンスがあるかもしれません。

業界研究をおこなう際には、ノートを使って整理するのがおすすめです。詳しくはこちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

関連記事

周りと差がつく業界研究ノートの作り方|状況別の活用法まで解説

業界研究ノートは就活成功に近づくツールです!今回は周りと差をつける業界研究ノートの作り方を紹介していきます。キャリアアドバイザー監修のもと、業界研究ノートに書くべき7つの項目や業界研究ノートの例も紹介しているので、業界研究ノート作成の参考にしてください。

記事を読む

④つい周りと比べて焦っている

友人やSNSで他人の内定報告を見るたびに、「自分だけ取り残されている」と感じるのは仕方のないことです。

しかし、就活のペースやタイミングは人それぞれです。焦ってエントリー先を増やしたり、自分に合わない企業に応募してしまったりすると、かえって悪循環に陥ることもあります。

何度も言うように、就活は内定を得ることがゴールではありません。他人と比較して動くのではなく、自分が目指す将来像に向けて行動することが、結果的に納得のいく内定に近づく最短ルートです。

「目指したい未来」を考え自分軸で行動指針を立てる

周囲と比較して落ち込むのは、目的が「就職すること」になってしまっているからです。大切なのは、「就職した後にどんなことを実現したいか」「どんな働き方をしたいか」という自分軸を取り戻すことです。

- 5年後、どんな仕事をしていたい?

- どんな環境で、どんな仲間と働いていたい?

- 社会や誰かの役に立ちたい分野は?

キャリア

アドバイザー

就活における「内定」は、ゴールではなく社会人としてのスタート地点です。本質を見失わず、自分なりの判断基準で動きましょう。

就活の軸の見つけ方や具体例は、こちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

就活の軸の見つけ方11選! 企業選びの基準を作って効率化しよう

【100選】就活の軸を一覧で紹介! 企業にも刺さる軸の選び方とは

⑤周りを頼ることができず一人で就活を進めている

就活は準備や選考で大きな負担がかかるうえ、精神的なプレッシャーも強いものです。そんななかで一人で悩みを抱え込み、相談できずに進めてしまうと、孤独感や不安が募りやすくなります。また、客観的な視点やアドバイスが得られず、自分の弱点や改善点に気づきにくくなることも多いです。

さらに、周囲に相談しないことで情報収集の幅が狭まり、効果的な対策が打てずに時間だけが過ぎてしまうリスクもあります。

相談しやすい相手に状況を話すことから始める

就活に行き詰まった時、一人で抱え込まず誰かに話すだけでも、気持ちは驚くほど軽くなります。自己解決が美徳のように感じるかもしれませんが、就活は情報戦でもあります。客観的な視点を得ることで、思考の偏りに気づけたり、選択肢が増えたりするのです。

- 大学のキャリアセンター

- ゼミや研究室の先生

- 就活エージェント

- OB・OG

- 家族や信頼できる友人

話す内容はかしこまったものでなくても構いません。たとえば「最近面接で緊張してしまう」「何社受けても落ちてしまっている」など、現状を素直に共有するだけでも心が軽くなることがあります。

キャリア

アドバイザー

一人で頑張る姿勢は立派ですが、「頼る力」も社会人には欠かせないスキルです。誰かと話すことで次の一手が見つかることもありますよ。

適切な相談相手の見つけ方は、こちらの記事が参考になりますよ。

関連記事

就活で頼れる10の相談先|4つの基準でベストな相談先を見極めよう

就活で困ったら身近な人や就活相談サービスなどで相談しましょう。今回は就活で困った時の相談先11選紹介していきます。キャリアアドバイザー目線で、困ったら相談した方がいい人の特徴や相談する際の注意点を紹介していくので、参考にしてみてください。

記事を読む

就活が終わらないときこそ見直すべき3つの基本対策

就活生

何度面接を受けても結果が出なくて、もうどうしたら良いかわかりません。自分では準備しているつもりなんですが……。

キャリア

アドバイザー

それはつらいですよね。ただ、面接は準備の質が合否に大きく影響します。まずは基本に立ち返って、回答内容や話し方、見た目の印象を改めて見直してみましょう。

就活がなかなか終わらず悩む人の多くは、面接の質を上げるための見直しが不足していることが少なくありません。面接は一度や二度の練習で完璧になるものではなく、繰り返し振り返り、改善することが重要です。

ここからは、回答内容のブラッシュアップや話し方のチェック、さらに第一印象を決める身だしなみまで、基本に立ち返って総合的に見直すポイントを解説します。

①頻出質問への回答などを周りの意見ももらって見直す

面接でよく聞かれる「志望動機」や「自己PR」などの頻出質問は、内容が曖昧だと印象が薄くなってしまいます。自分だけで準備するとどうしても偏ったり、独りよがりな回答になりやすいため、周囲の人に意見をもらうことが大切です。

友人や家族、キャリアアドバイザーなどに実際に話してみて、わかりにくい部分や説得力が弱い点を指摘してもらいましょう。違った視点からのフィードバックを受けることで、より論理的かつ魅力的な回答にブラッシュアップできます。

面接でよく聞かれる質問についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしておきましょう。

関連記事

新卒の面接でよく聞かれる質問65選|答え方のポイントと例文を紹介

新卒の面接では人柄を把握するための質問が多い こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から 「面接ではどういった質問をされることが多いですか?」「質問ってその場で考えて答えてもいいんじゃないですか?」 という声 […]

記事を読む

②話し方や声の大きさなどを録音録画して見直す

自分の話し方や声のトーンは、実際に録音や録画してみるまで気づきにくいものです。

声が小さすぎたり、話すスピードが速すぎたりすると、面接官に伝わりづらくなります。録音や録画を活用し、自分の話す様子を客観的にチェックしましょう。

- 声の大きさ

- 話す速度

- 言葉の間の取り方

- 表情や身振りのタイミング

このように細かい点を確認し、改善点を見つけて練習に反映させることが効果的です。

③清潔感や明るさなどの外見的な要素を見直す

面接でよく落ちる人は、マナーや身だしなみの見直しも必要です。特に一次面接は面接官と初対面になる場面なので、第一印象が合否に直結します。大人しすぎて声が小さかったり、表情が暗いと、せっかくの内容も伝わりにくくなってしまうのです。

心理学の「メラビアンの法則」によると、話し手が聞き手に与える印象は、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%といわれています。

視覚情報には見た目や表情、態度も含まれるため、明るく元気な表情とマナーある振る舞いを意識することが非常に重要です。

就活が終わらないときは秋採用狙いにシフトチェンジするのもおすすめ!

就活が長引くと焦って、やみくもに多くの企業の選考を受けがちですが、これは効率的とは言えません。一度冷静になり、これまでの振り返りや志望先の見直しなど準備に時間をかけることが大切です。

特に夏までに思うような結果が出なかった場合は、秋採用にシフトして計画的に臨むのがおすすめです。秋採用は7〜10月に本格化し、企業も追加採用や特定ポジションでの採用をおこなうため、チャンスが残っています。

ただし、秋採用に向けては闇雲に選考を受けるのではなく、自己分析や志望動機のブラッシュアップをしっかりおこない、質を高めてから挑むことが重要です。

キャリア

アドバイザー

準備を整えて落ち着いて臨めば、内定獲得の可能性は大きく高まりますよ。

秋採用についてはこちらの記事で詳しく解説しているため、ぜひチェックしてみてください。

関連記事

就活が終わらない……不採用が続く人の特徴と内定を掴むための対処法

就活が終わらない人は、原因を明確にしたうえで適切な対処をすることが重要です。この記事では、就活が終わらない人の特徴や見直すべき基本対策をキャリアアドバイザーが解説していきます。多くの学生と向き合ってきたキャリアアドバイザーだからこそ言える実践的なアドバイスも紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。

記事を読む

就活について不安を感じている学生からよくある質問に回答!

就活が終わらなくて不安を感じている学生や、就活をうまく進めるための対処法を知りたい学生もいるでしょう。そういった学生からよくある質問にキャリアアドバイザーが回答します。

就活が終わらない人に共通する特徴はありますか?

就活がなかなか終わらない人に多い特徴の一つは、面接でなかなか合格できないことです。

よくある課題として、自己分析に関する質問に対して曖昧で主観的な答えになってしまったり、業界や企業のリサーチが不十分で、志望動機や入社後にやりたい仕事を具体的に伝えられなかったりするケースがあります。

過去の経験や将来のビジョンがはっきりしていないと、面接官に意欲や人柄が伝わりにくく、結果的に不合格になる可能性が高くなります。面接を突破するためには、自分の体験や考えをわかりやすく整理し、しっかり伝えられるよう準備しましょう。

就活が終わらない場合の対処法を教えてください

就活が長引いていると感じたら、積極的に周囲のサポートを活用することが大切です。

どんなに自分でうまくアピールできたと思っても、最終的な評価を下すのは面接官なので、第三者の客観的な視点は選考を突破するうえで非常に重要です。

大学のキャリアセンターや就活エージェントでは、エントリーシートの添削や面接練習を受けられるため、悩んだときは遠慮せず相談してみましょう。

就活が終わらない原因を見極めて今すぐ行動しよう!

就活が長引くのには、必ず原因があります。自己分析が浅い、企業研究が不十分、面接対策が甘いなど、つまずいているポイントは人それぞれです。大切なのは、やみくもに動き続けるのではなく、一度立ち止まって原因を明確にすることです。

現状を客観的に振り返り、必要に応じて周囲のアドバイスを受けながら対策を練り直しましょう。基本に立ち返り、自己PRや志望動機の内容を見直す、話し方や印象面を改善する、といった小さな一歩が結果につながります。

焦らず、しかし着実に行動することが、就活を前向きに終えるための近道です。自分の課題に正面から向き合い、前進しましょう。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

この記事では、その原因をひも解きながら、就活を前に進めるために今からできる具体的な対処法をお伝えします。焦らず、一つひとつできることから始めていきましょう。