目次

- 面接でストレス耐性を問われることは多い

- 企業がなぜストレス耐性を重要視するのか理解しよう

- ①メンタルヘルスで懸念点がないか確認したい

- ➁人間関係を円滑に構築できるかを判断したい

- ③早期離職への不安要素がないか確かめたい

- ストレス耐性を構成する主な4つの能力を知ろう

- ①感知能力

- ②回避能力

- ③処理能力

- ④転換能力

- ストレス耐性の高い人の特徴を押さえよう

- 前向きで楽観的

- マイペース

- 集中力が高い

- 自分を認め周囲の評価を気にしない

- ストレス耐性の低い人の特徴を押さえよう

- 真面目で責任感が強い

- 協調性が高すぎる

- マルチタスクが苦手

- 怒られるのが苦手

- ストレス耐性を問う質問例・回答例を確認しよう

- ①感知能力

- ②回避能力

- ③処理能力

- ④転換能力

- 関連要素①経験

- 関連要素➁キャパシティ

- ストレス耐性をアピールする方法を知ろう

- 質問には堂々と回答しよう

- 気分転換の方法を伝えよう

- 自分のストレッサーを確認しておこう

- ストレス耐性の質問に答えるときのNG回答

- ストレスを感じないと答える

- ストレス解消法の印象が悪い

- ストレッサーが業務に関連する

- ストレス耐性が弱い場合の対処法を知ろう

- 低ストレスの職場を選ぼう

- ストレス耐性が低い人ならでは強みを活かそう

- 面接でのストレス耐性の答え方に悩む学生からよくある質問に回答!

- ストレスを正しく理解して回答準備を進めよう

面接でストレス耐性を問われることは多い

こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。

「面接でストレス耐性はありますかと聞かれるのはなぜですか?」

「何を根拠に、ストレス耐性の高さを答えればいいんでしょうか?」

企業は採用において、学生がストレス耐性を有しているかどうかを重要視しています。ストレス耐性の質問に対する答えによっては、面接の評価に直結することもあるのです。

しかし、自分でストレス耐性の高さを判別するのはなかなか難しい学生もいますよね。

この記事では企業がストレス耐性を重視する理由や、ストレス耐性について回答する時の注意点などを紹介します。複数の回答例も紹介するので、参考にしてみてください。

【完全無料】

大学生におすすめ!

面接前に必ず使ってほしい厳選ツール

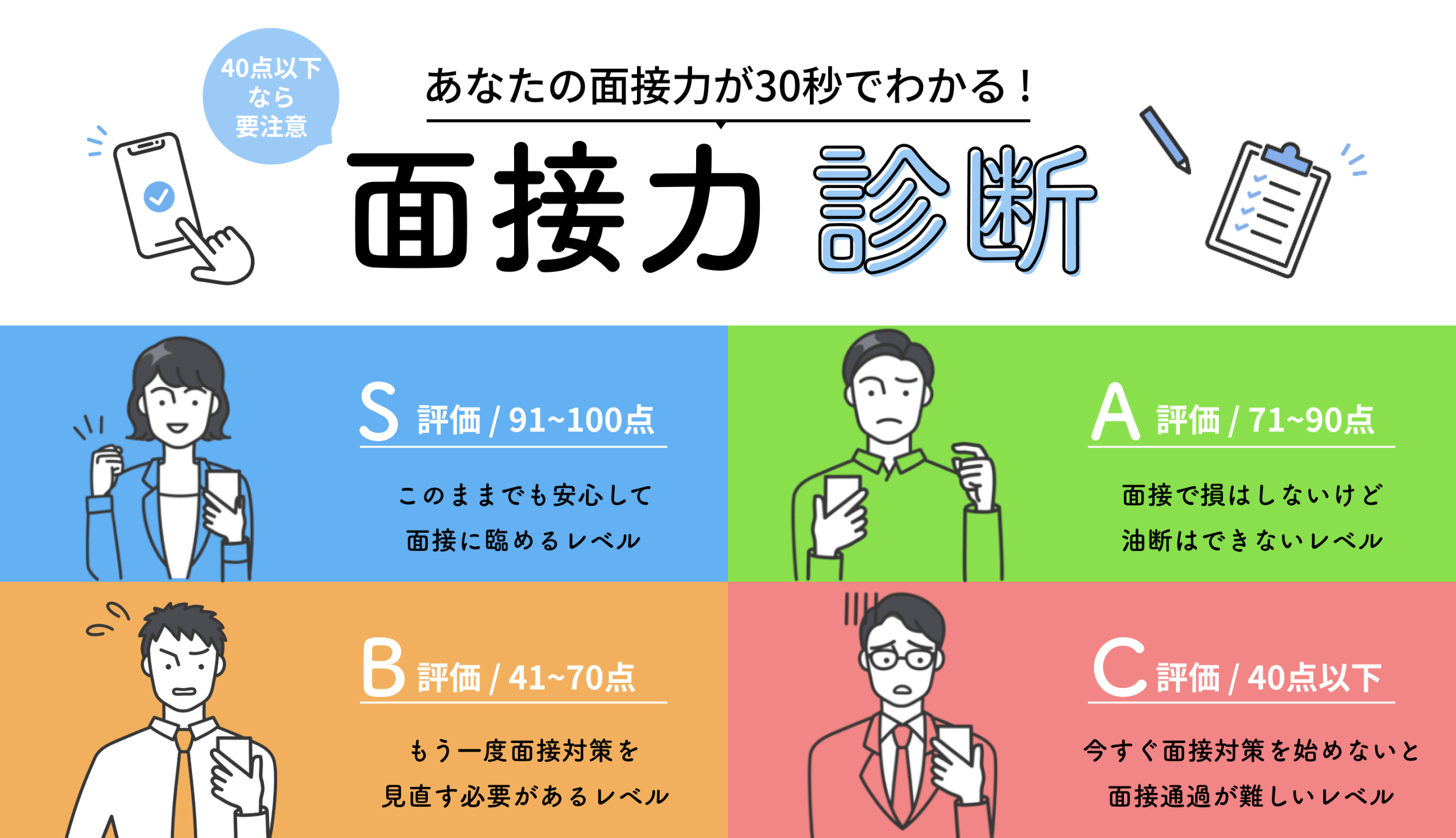

1位:面接力診断

40点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう

2位:自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、AIツールを活用して自己PRを完成させよう

3位:志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、AIが受かる志望動機を自動で作成します

4位:最終面接マニュアル

通常の面接対策では不十分!最終面接は個別に対策が必要です

5位:面接回答集60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

6位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

7位:採用基準丸わかりシート

面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認してください

企業がなぜストレス耐性を重要視するのか理解しよう

企業は採用活動にあたって学生のストレス耐性を重視しています。難しい局面でもストレスとうまく向き合って解決できるかどうか、やり遂げてくれるかどうかを見極めるため、ストレス耐性は重要な判断材料になります。

企業がストレス耐性を重視する理由について、3つの視点から深掘りし、質問の背景を理解しましょう。

①メンタルヘルスで懸念点がないか確認したい

ストレス耐性が低い人は、ストレスを受けるとメンタルヘルスの不調になりやすい傾向があります。

メンタルヘルス不調の原因の1つに、自分自身が持っている性格や気質によるものがあります。学生時代は表面に出なくとも、仕事を始めてから職場の人間関係や仕事の量、仕事のプレッシャーなど数々のストレスから、ストレス耐性が低下してしまうと、結果、メンタルヘルスの不調をきたしてしまうかもしれません。

採用する企業としては、ストレス耐性からメンタルヘルスで懸念点がないか確認することで、従業員や組織に大きな影響がでないよう慎重に選考をしたいと考えています。

➁人間関係を円滑に構築できるかを判断したい

仕事を進めるうえでは、利害関係を調整したり意見をぶつけあったりするなど、人間関係でストレスが生まれることも多くあります。

もちろんストレス耐性だけが原因ではないケースもありますが、ストレス耐性が極端に低く人間関係の構築に失敗してしまうと、ひいては企業における業務や社会人生活にも影響が出ます。

ストレスに押しつぶされることなく、さまざまな立場の人と社内外問わず良好な関係を築くことができるかを企業はストレス耐性の有無から見たいのです。

③早期離職への不安要素がないか確かめたい

ストレス耐性が低いと、職場で何か嫌なことがあった時の逃げ道としてすぐに退職してしまうのではと企業に不安を与えてしまう場合もあるでしょう。

企業としては採用後に長く活躍できる人材を優先して採用したいと考えるものです。また、早期離職は既存の社員へも悪影響を与える可能性もあり、選考段階で十分に見極めたいのも理由の1つです。

ストレス耐性を確かめるために人生で辛かった経験を質問されることもあります。人生で一番辛かったことの回答方法についてはこちらの記事で解説していますよ。

関連記事

【5ステップで完成】人生で一番辛かったことの回答を例文付きで解説

就活の面接の質問の中では「人生で一番辛かったことは? 」と問われることがあります。この回答を考える際に重要なのが、企業の質問意図を理解することです。この記事では回答の作成方法を5ステップで解説しますので、是非参考にしてみてください。

記事を読む

ストレス耐性を構成する主な4つの能力を知ろう

ストレス耐性とは、ストレスに対する強さのことを指しますが、ストレスとは具体的にどのようなものか説明できますか。まずはストレスについて正しく理解しなくては、面接で適切な回答はできません。

ここではストレス耐性を構成する4つの能力と併せて、ストレスへの理解を深めていきましょう。

①感知能力

感知能力とは、ストレスの原因(ストレッサー)に自分で気づくことができるかどうかの能力を指します。簡単に言えばストレッサーになりうる、周りの人からの刺激に気づくかどうかです。

感知能力が高い人は自分に向けられた言葉や行動に敏感なのでストレスを感じやすい、つまりストレス耐性が低いと言えます。このような外部からの刺激に反応する能力もストレス耐性を構成する1つの要素です。

- 同僚や上司がイライラしていたり、調子が悪かったりする様子を察知できる(他の人より早くトラブルなどに気付ける)

- 顧客とのやり取りで本音を汲み取り、最適な提案につなげられる

- チーム内の誰と誰が信頼関係ができているか、周囲の人間関係を観察し適切に把握できる

②回避能力

回避能力とはストレッサーをストレスとして受け止めず、受け流せる能力のことです。同僚から嫌味を言われても、仕事のことだからと割り切れたり、些細なことは受け流して気にしない人はストレスを感じにくいです。

回避能力は心身の健康度合いによって発揮できる能力が変化すると言われています。心身が健康であればストレスの影響を受けにくいですが、心身が弱っている場合はストレスの影響を受けやすくなってしまいます。

これは回避能力が自律神経系などと関連があるからです。ストレス耐性の高い人は、回避能力を有していると言えるでしょう。

③処理能力

処理能力は、ストレッサーを自分で消化して無くしたり、弱めたりできる能力を指します。

たとえば、任された仕事があまりにも多く、ストレスになってしまうケースで考えてみましょう。この時、以下のような手段を取って、自分でストレスを軽減できる力が処理能力です。

- 上司と仕事量を相談する

- 仕事を効率的におこなえるように工夫する

- 仕事量を減らす

学生はまだ仕事をしていないのでイメージが湧きにくいかもしれませんが、簡単にいえばストレスの要因に対して何かしらの対処方法を自分から取れることです。ストレスの種に対して、自分で解決できる能力を持っている人は処理能力が高く、ストレス耐性の高い人と言えるでしょう。

④転換能力

転換能力とは、簡単にいえばストレッサーをネガティブに捉えるのではなく、ポジティブな事柄に置き換える力のことです。以下のケースを見てみましょう。

- 転換能力がある場合

「今回は失敗して多くの人に迷惑をかけた。しかし、この失敗から多くの学びが得られ、自分にとっては貴重な体験であった。次の仕事に活かそう。」 - 転換能力がない場合

「大事な試合でミスしてしまった。先生やほかの部員に合わせる顔がない。いっそのこと、部活を辞めてしまおう。」

同じ事柄でも、転換能力がある人はポジティブな捉え方をしています。このポジティブな思考へ切り替えられる力が転換能力です。

関連要素①経験

過去に同じようなストレスを受けていると、徐々にストレスに慣れ、ストレスを感じにくくなります。皆さんも初めてのストレスよりも、2回目、3回目の方が慣れてきたという実感があるかもしれません。

ストレスも慣れることがあるので、ストレス耐性が低い人でも同じようなストレスを何度も経験することで、ストレス耐性が高まっていくことがあります。何度も同じようなストレスを経験することで、ストレス耐性が高まっていくのが経験です。

関連要素➁キャパシティ

キャパシティはその名の通り、ストレスにどれだけ耐えられるのかを指します。対応できるストレスへの容量が小さい人は、すぐに余裕がなくなってキャパオーバーになってしまうでしょう。

学生の場合で言えば、キャパオーバーになると「受験勉強から逃げたい」「部活に行きたくない」などマイナス思考になる、メンタルヘルスの不調につながってしまうケースもあります。

ストレスに対する自分の容量を把握しておくことで、体調を崩したり、逃げ出すことなく業務に向き合うことができます。人それぞれ容量は異なるので、自分基準で考えないようにしましょう。

ストレス耐性の高い人の特徴を押さえよう

就活生

何を基準に、ストレス耐性があると答えればいいのでしょうか?

キャリアアドバイザー

ストレス耐性が高い人には共通の特徴があります。ストレス耐性の高い人の特徴を理解して、自分に当てはまっているか確認すると良いですよ。

ストレス耐性が高い人に共通する代表的な特徴を4つ紹介します。紹介する特徴に合致する場合は、ストレス耐性が高い可能性があります。自分に合致する特徴があるかチェックして、ストレス耐性の根拠を見つけましょう。

前向きで楽観的

前向きで楽観的な人は、どのようなことでもポジティブに受け止めることができます。そのためストレスと感じなかったり、ストレスを抱え込まずにいられます。

また前向きで楽観的な人は、ストレスの容量が大きいのも特徴です。容量が大きい分、ストレスを感じても精神的に追い込まれることが多くありません。一般にストレスを感じる場面でも落ち着いて対処できるので、ピンチや逆境に強いという特徴もあります。

マイペース

マイペースな人は周囲に振り回されず、自分のペースで業務を遂行することができます。いちいち周りに影響をされないので、ほかの人がストレスに感じることでもそう感じず、ストレス耐性が強いといえます。

また、マイペースな人はあまり感情に左右されません。感情を刺激するストレスを上手に扱うことができるので、突発的な事態に遭遇してもストレスを感じず、冷静に対処することができるのも特徴の1つです。

感情や状況に振り回されず、常にその場に適した行動ができるのがマイペースな人といえます。

集中力が高い

ストレス耐性の高い人の特徴に、集中力の高さが挙げられます。常に自分がやるべきことに集中しているので、周囲から与えられるストレスに影響を受けることが少ないと言えます。

ストレス耐性が低い人は集中力が低く、周囲で起こるさまざまなことが気になってしまいます。自分にかかわるような話題があると、1日中気になって仕事が手につかなくなってしまいます。周囲で起こることがストレスに感じてしまい、やるべきことに集中できないというマイナスの循環になります。

反面、集中力が高い人は周囲を気にしていないので、ストレスを感じることなく集中して業務に取り組めます。

自分を認め周囲の評価を気にしない

周囲の評価を気にしない人は、自分の中に一定の判断軸を持っています。そのため、周囲からさまざまなストレスをかけられても、自分の判断軸に照らし合わせて適切に判断し、振り回されることがなく、ストレス耐性が高いといえます。

周囲の評価を気にしない人は、仕事で指摘や批判をされても、それはあくまで仕事に対してであり、自分への指摘や批判ではないと割り切ります。自分自身の価値を否定されたわけではないと捉え、指摘や批判を前向きに受け止められるのです。

ストレス耐性の低い人の特徴を押さえよう

ストレス耐性が低いと、ちょっとしたストレスが原因で落ち込んだり、メンタル不調を起こしてしまう恐れがあります。ストレス耐性が低い人にもいくつかの特徴が見られます。

ストレス耐性が低い原因の中には、強みと捉えられることもあり、強みと弱みは表裏一体です。ストレス耐性の低い人が持つ特徴を確認しながら、別の角度で自分自身のストレス耐性の高低をチェックしてみましょう。

真面目で責任感が強い

一見すると真面目で責任感が強いことは強みと捉える人も多いのではないでしょうか。真面目にコツコツと業務をおこなう人は、周囲の状況を把握し適切な対応を取れるため、面接では評価される傾向にあります。

しかし責任感が強すぎると自分自身に厳しくなります。自己評価が低くなり、自分自身を認めてあげられなくなる傾向にあります。できない自分を認められず、ストレスを溜め込んでしまう恐れがあるのです。真面目で責任感が強いことは強みである反面、過度な場合はストレス耐性が低くなってしまいます。

- 小さなミスを許すことができず自分を責めてしまう

- 完璧を求めすぎてしまう

- 人を頼らず自分でどうにかしようと無理してしまう

真面目な性格を自己PRしたい人は、次の記事も併せて読んでみてください。

関連記事

真面目さの自己PRはあり? 企業の本音と失敗しないコツを紹介

「真面目」は立派な自己PRになります。しかし、ただ「真面目です」と伝えるたけではアピールにはなりません。真面目を自己PRにする際は、もう一歩踏み込んだ内容にすることが重要です。この記事では、「真面目」という強みに対する企業の本音や評価される自己PRの作り方、例文などをキャリアアドバイザーが解説していきます。

記事を読む

また、ストレスが少ない仕事を検討してみるのも良いでしょう。こちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事

ストレスの少ない仕事15選! ストレス要因から考える仕事の選び方

ストレスの少ない仕事に就くためには、自分がどのようなときにストレスを感じるのかを理解することが重要です。この記事ではキャリアアドバイザーがストレスが少ない仕事の特徴や、ストレスが少ないとされる仕事15選を解説します。ストレスの少ない仕事の選び方についても紹介しているので、ストレスなく働きたい学生は参考にしてくださいね。

記事を読む

協調性が高すぎる

協調性が高い人は、周囲の状況や他者に合わせて行動ができるため、面接でも評価を得やすいと言えます。

しかし、あまりに協調性が高い場合は、自分の考えや気持ちを押し殺して周囲に合わせている可能性があります。すると、自分の中にどんどんストレスを溜めてしまい、結果としてストレス耐性を押し下げてしまう恐れがあるのです。

自分の感情を抑えること、マイペースな振る舞いができないことなどにストレスを感じ、溜まったストレスが爆発してしまうかもしれません。

- 自分の本当の意見を言えない

- 周囲に流されてしまう

- つらい気持ちを吐き出せず無理して元気にふるまう

協調性をアピールしたい人は、次の記事を参考にしてみてくださいね。

関連記事

協調性は自己PRとして弱い? キャリアアドバイザーの本音を公開!

就活で自己PRを作成する際、題材として「協調性の高さ」を選ぶ学生は毎年多くいます。だからこそ協調性の自己PRは埋もれやすいもの。ライバルと差をつけ企業の印象に残るには、「協調性を発揮した結果周囲にどのような影響を与えたか」を明確に伝えてアピールにつなげることが欠かせません。この記事では、協調性を自己PRにするうで必須な要素や作成法をアドバイザーが解説します。

記事を読む

マルチタスクが苦手

マルチタスクとは、複数の業務を同時にこなすことを指します。仕事をするうえでマルチタスクを求められるケースは多いですが、中にはマルチタスクを苦手とする人もいます。

マルチタスクが苦手な人の傾向の1つに、ストレス耐性が低い人が該当します。仕事は大なり小なりさまざまなストレスがかかってきます。1つの業務ならそれほど負荷に感じなくても2つ、3つと負荷が増えることでどんどんとストレスがかかる場合もあるでしょう。ストレス耐性の低い人は、マルチタスクで複数のストレスにさらされることが苦手なのです。

- 物事を多面的に考えることが苦手

- 複数のプロジェクトを同時進行できない

- 一気に仕事を任せられると焦ったりパニックになってしまう

怒られるのが苦手

怒られるのが苦手な人は、一般的に社会人になるまで挫折や失敗経験がなく、周囲から怒られたり叱られた経験がほ少ない傾向にあります。そのため、社会人になってからも怒られることを恐れ、仕事でミスしてしまった際に適切に報告や相談ができません。

ストレス耐性の低い人は、怒られることを非常に嫌います。そのため、報告や相談が遅くなり、結果として仕事全体に影響が及んでしまう恐れがあります。

- プライドが高い

- 言い訳っぽい発言が多い

- 本音で人とぶつかることを避ける

キャリアアドバイザーコメント吉田 実遊プロフィールをみる

ストレス耐性が高い人と低い人の特徴を紹介しましたが、これらの特徴に当てはまれば100%自分のストレス耐性がわかるわけではありません。仕事内容によってストレスの種類は異なりますし、自分に合っている仕事でも、同僚との相性が悪ければストレスになることもあります。

また、プライベートでも何か嫌なことがあれば、仕事でもストレスを感じやすくなることもあります。つまり、自分が置かれる環境やタイミングによって、ストレスはいつでも生じる可能性があるのです。

そのため、ストレス耐性が高い人と低い人の特徴はあくまで参考にとどめ、自分がストレスにさらされたときにどのように向き合い対処するのか、客観的に分析することが重要です。

自分がどんなときにストレスを感じやすいかをはっきりさせておこう

そもそも、ストレスをまったく感じない人はいないと企業は理解しているので、ストレス耐性を問う質問では「どのような環境だったらストレスを感じやすいのか」「ストレスに対し、普段どのように対処しているのか」といった点を重点的に確認するでしょう。自分が感じやすいストレス環境と、ストレスを解消するために何をしているのか、普段の生活を振り返って客観的に分析してみましょう。

ストレス耐性を問う質問例・回答例を確認しよう

面接官は自社の採用方針に沿って、ストレス耐性を構築する4つの主な能力とそれに付随する2つの要素を中心に具体的な質問をしていきます。そのため、学生はどの要素について質問されているかを正しく把握する必要があります。

ここではストレス耐性を構成する要素ごとに質問と回答の例文を紹介します。準備の参考にしてみましょう。

①感知能力

社会に出ると、自分と相性が合わない人から心ない言葉を言われたり、細かく指摘を受けることがあります。これらの言葉を気にするかどうかの感知能力を確認する際には、以下のような質問が想定されます。

面接官

仲間や友人との集団生活の中で、傷ついた経験はありますか?

これらの質問で、周囲からの言葉にどれだけ感知能力を働かせているかを読み取ることができます。特に思いつかないなどであれば、そもそも気づいておらず、感知能力は低く、ストレス耐性が高いことの証明になります。回答例を確認してみましょう。

今まで仲間に言われて傷ついた経験はありません。厳しいことを言われることもありましたが、それは仲間が私を思ってアドバイスをしてくれたことなので、自分のおこないを反省して、改善に努めています。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

ストレス耐性の高い人は感知能力が低く、人によって傷つく言葉にも反応していません。傷ついた経験はない、で終わりにせずきちんとその後の行動にも言及しましょう。

②回避能力

回避能力では理不尽な状況や無理難題をいかに回避できるかが重要です。回避能力の有無を確認する時は、以下のような質問で確認をします。

面接官

アルバイトなどでクレームを言うお客様にどのように対処しましたか?

もし上司から無理難題を依頼されたら、あなたはどうしますか?

面接官は実際にストレスのかかる場面を想定して質問をしてきます。この回答内容から、あなたに回避能力があるかどうかをチェックしています。どのような回答だと回避能力があるのか、ないしはないのかを例文を用いて解説します。

お客様は何かお伝えになりたいことがあるため、クレームに発展するのだと思います。ですので、まずはお話を聞き、お客様が伝えたいことを把握するように努めます。クレーム自体はお店全体の責任なので、その後、店長に報告します。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

回避能力が高い人は良い意味で自分ごととして捉えず、割り切って対応をしていますね。仕事をするうえでは評価される能力です。

③処理能力

処理能力では、ストレスにぶつかった際にどのように対処するかを確認します。たとえば難しい業務に取り組んだ経験やトラブルなどに対し、自分自身もしくは周囲を巻き込んで、どのように解決をしたのかを知りたいのです。具体的にどのような質問があるか紹介します。

面接官

今までで経験した1番の挫折は何ですか?その挫折をどのように乗り越えましたか?

人間関係でトラブルになったことはありますか?それをどのように解決しましたか?

仕事は簡単な仕事ばかりではありません。難しい仕事にどのように対処するかが入社後に活躍できるかどうかを決めるといっても過言ではありません。回答例を参考に、面接に向けて準備をしましょう。

私が今までで挫折した経験は、高校の部活動です。県内では強豪校の位置付けでしたが、私が主将に任命された最初の大会で初戦敗退となり、部員の集中力が欠けてしまいました。中には部活に参加しない部員もおり、全体の士気が下がりました。

私自身もモチベーションが下がりましたが、このままではいけないと思い、部員一人ひとりと面談し、改めて部活に入った目的や一緒にやりたいことをすり合わせました。結果、全員が部活に戻り、最後の大会で県大会ベスト4の成果を残すことができました。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

自分自身の心が折れそうなときも奮い立たせて課題解決に取り組んだ事例です。難しい仕事を任せても諦めずに取り組める姿勢を感じます。成果も具体的でわかりやすいですね。

④転換能力

転換能力はストレスをネガティブではなくポジティブに置き換えられるかどうかを確認しています。仕事でストレスを感じることは数多くあります。自分なりにポジティブに転換できれば、ストレスを溜め込まずに済みます。具体的な質問の例は以下です。

面接官

挫折を感じた経験はありますか?

自分なりのストレス解消方法はありますか?

直接的にストレス解消法について質問されることもあります。ストレスを感じた時、上手に転換ができれば、ポジティブに仕事に向き合えて職場の雰囲気も明るくなるでしょう。回答例を参考に、ポジティブな置き換え方を確認してみましょう。

私が今までで経験した挫折は現役で大学受験に失敗したことです。現役で大学に入れなかったのは残念ですが、私は中学校から一貫校で友達の範囲は限定的でした。なので浪人して予備校に通うことで新しい友達から色々な価値観を得られる良い機会ではないかと考えました。

金銭面では両親に負担をかけてしまいましたが、予備校に通うことで中学・高校とは異なる価値観を学べて、人として成長できたように感じています。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

挫折経験はありながらも、その経験をポジティブに変換できていて転換能力の高さが伺えます。明確なストレス解消法がない場合には、ただないと伝えるのではなくてどのようにストレスと向き合っているのかを伝えてくださいね。

関連要素①経験

ストレス耐性を構築する経験においては、具体的にどのような行動をとってきたのかを確認します。仕事は数字目標があったり、納期があったり、日々ストレスがかかる場面が訪れます。ストレスがかかる場面でどのような対応ができるか、過去の経験を振り返って確認します。質問の例は以下のようなものがあります。

面接官

プレッシャーのかかる場面でどのように対応しましたか?

今まで一番プレッシャーを感じたことは何ですか?どのように対応しましたか?

学生の場合は業務経験がないので、受験や部活動などの経験から回答をすると良いでしょう。具体的な回答例を参考にしてみてください。

今までで一番プレッシャーがかかった場面は、高校時代の部活での最後の大会です。全国大会進出をかけた試合前日の練習はミスが多く、みんな緊張しているのがわかりました。私自身も緊張し、練習で何度もミスをしました。

このままではいけないと思い、練習後にみんなで集まり、今までの苦しい練習や試合をみんなで思い出し、これまでやってきたことを確認しました。それまでの経験が自信になり、最後の大会は落ち着いて臨むことができました。この経験から緊張した時は今までやってきたことを振り返るようにしています。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

具体的に困難な経験を乗り越えた実績と乗り越え方を明確に伝えています。乗り越え方まで伝えることで、入社後も再現性を持って取り組んでくれると評価してもらえるでしょう。

関連要素➁キャパシティ

どれほどのストレスを抱えられるかは人それぞれ異なります。容量に関する質問では、ストレスを抱えられるキャパシティをチェックしています。面接官は質問を通じて、容量をチェックし、自社の業務を任せられるかどうかを判断します。具体的な質問の例は以下の通りです。

面接官

どのようなときに寝られなくなりますか?

どのようなときに気分転換をしますか?

どのようなときに寝られなくなるかや気分転換をするかは人それぞれです。寝れない時や気分転換が必要な時、まさにストレスがかかっている状態と言えます。回答の内容から、どれほどの容量があるかチェックしています。具体的な回答例は以下を参照してください。

私が寝られなくなるのは、翌日に楽しみにしていたイベントがあるときです。子供の頃から遠足の前日は楽しみな気持ちでいっぱいでなかなか寝付けませんでした。今も友達と旅行に行く前日などイベントがある前の日はなかなか寝付けません。なので、イベントの前日は運動するなどして体を動かし、夜になると自然に寝れるように意識しています。

※この回答例は面接回答集から抜粋しました。

面接を突破できる質問の回答例がわかる「面接質問リスト&回答集」

キャリアアドバイザー

ストレス耐性を確認する質問をポジティブに捉えて回答しています。「受験の前日」や「試合の前の日」などはストレスを感じやすいと受け取られやすくなります。このような回答であればストレス耐性があるとアピールにつながります。

40点以下は要注意!面接を受ける前に面接力を測定しよう!

やみくもに面接を受ける前に、自分の面接力を知っておくことが大切です。

そこで無料の「面接力診断」を活用しましょう。面接力診断を使えば、簡単な質問に答えるだけであなたの面接力と弱点がわかります。

今すぐ活用して、志望企業の面接を突破しましょう。

ストレス耐性をアピールする方法を知ろう

ストレス耐性を持つ人にとって、面接の場は適切にアピールできれば大きな武器になります。では、ここからはストレス耐性をアピールする際のポイントを3つ紹介します。

アピールしたいストレス耐性ごとに内容をアレンジしてみましょう。

質問には堂々と回答しよう

面接での質問の受け答えは学生にとっては緊張や不安など数多くのストレスがかかっています。ストレスがかかる環境で適切な対応ができていればストレス耐性をアピールすることにつながります。質問に回答する時に意識したいポイントは以下の通りです。

- ハキハキ話す

- 背筋を伸ばす

- 面接官の目を見て話す

- 「あの」「その」「えっと」などのひげ言葉をできるだけ控える

これらを意識して質問に回答することで、ストレスがかかる環境でも堂々と回答できるとストレス耐性のアピールにつながります。ぜひ意識してみましょう。

気分転換の方法を伝えよう

単にストレス耐性が高いことを伝える人がいますが、それでは不十分です。ストレス耐性の高さをアピールするには、どのようにストレスに向き合っているか、どのようにストレスを解消するかの方法まで伝えなければ説得力を得られません。

どんな仕事であっても、大なり小なりストレスはかかるものです。自分なりの気分転換方法を持っていれば、ストレスをコントロールすることができると受け止められ、ストレス耐性のアピールにつながります。ストレス耐性の高さをアピールするときは、具体的な気分転換方法まで伝えるようにしましょう。

自分のストレッサーを確認しておこう

最後に、自分のストレッサーを確認しておくようにしましょう。どのようなときにストレスを感じるのかを把握しておくことはストレスとうまく付き合うために欠かせません。また自分のストレッサーを把握するにあたっては、就活に必須な自己分析を十分におこなう必要があります。

ストレッサーについて把握するときには以下の視点で考えてみましょう。

- どのような時にストレスを感じるか

- なぜストレスと感じるのか

- どのような反応をしているか

- どのように対処しているか

ストレッサーを整理して把握することで、面接で質問されてもスムーズに回答することが出来ますよ。

ストレス耐性の質問に答えるときのNG回答

ここまでストレス耐性に関する質問と回答の例を紹介しました。ここからはストレス耐性の質問に答える時の注意点を解説します。

紹介した回答例に類似していても、内容がずれてしまうと面接官に与える印象が悪くなってしまうかもしれません。準備した回答が紹介する注意点に該当していないか、確認しておきましょう。

ストレスを感じないと答える

「ストレスを感じない」という回答はストレス耐性が非常に強いと思われるかもしれませんが、面接官の立場では逆に不安を感じます。

ストレスを感じないと伝えると、場合によってはほかの人が感じるストレスに気付けない人と受け取られる可能性があります。人間関係は他者を労ったり、思いやりを持つことで成り立ちます。他者のストレスに気づかず、無理な要望を繰り返すとほかの人がストレス過多になってしまう恐れがあります。

キャリアアドバイザー

まったくストレスを感じないと答えると面接官が不安になる場合もあるので、よく考えてから回答しましょう。

ストレス解消法の印象が悪い

ストレスの解消方法が印象が悪くないかもチェックしたい注意点です。ストレスの解消方法は人それぞれですが、解消法の内容によっては印象を下げてしまう恐れがあります。

- 暴飲暴食

- 過度な買い物

- ギャンブル

- 自傷や物に当たる

上記の例は人によってはストレス解消方法ではありますが、面接官の印象はあまり良くありません。そのほかにも依存性があったり、健康を害するもの、社会的に信用を無くしてしまうようなストレス解消方法は面接の場で伝えるのは控えるようにしましょう。

ストレッサーが業務に関連する

ストレス耐性を回答するときの3つ目の注意点は、業務に関連するストレッサーに言及することです。業務にかかわるストレッサーがある人には、仕事を任せられないと考えられてしまうかもしれません。

デスクワーク中心の事務職に応募した場合

→「じっとしているとストレスを感じます。」

キャリアアドバイザー

デスクワークは仕事の特性上、集中して取り組む必要があり、この回答は印象を悪くします。

営業職に応募した場合

→「知らない人とコミュニケーションをするとストレスを感じます。」

キャリアアドバイザー

初対面の人と関係構築し、営業活動をおこなう必要があるため、この回答では営業に向かないと感じてしまいます。

このように応募している仕事につながるストレッサーを伝えるのは印象を悪くするので控えましょう。

「ストレスを感じるとき」を聞かれた際の答え方をしりたい方はこちらの記事を参考にしてみましょう。

関連記事

10例文|面接で伝える「ストレスを感じるとき」のベストな回答とは

面接で「ストレスを感じるとき」を聞かれる意図を理解して事前準備をすると、就活に有利になりますよ! この記事では「ストレスを感じるとき」の質問意図、回答のポイント、回答例などをキャリアアドバイザーが解説します。 この記事を参考に自信を持って回答できるようにしましょう!

記事を読む

ストレス耐性が弱い場合の対処法を知ろう

就活生

僕はストレス耐性が弱いので面接で不利になりそうです。

キャリアアドバイザー

ストレス耐性が弱いことは必ずしも悪いことではなく、強みもあります。また、自分自身のストレス耐性に合った職場選びが重要ですよ。

ストレス耐性が弱いことは決して悪いことではありません。ストレスと上手に付き合い、適切な対処方法を選択すれば良いのです。

上手にストレスと付き合わないとメンタルヘルスの不調に陥る可能性があります。仕事はこれから長く続けるもので、ストレスとうまく付き合っていく方法を考え、実行するのが大事なことです。

低ストレスの職場を選ぼう

ストレス耐性が弱い人は、ストレスがそれほどかからない職場や仕事を選ぶのも1つの方法です。ストレスの感じ方は人によってさまざまです。

業務量が多い職場やマルチタスクの仕事、怒号や叱責が飛び交う職場はストレスがかかりやすいので、これらの環境を避けてみてはいかがでしょうか。

OB・OG訪問や会社説明会、面接を通じて業務量や社内の雰囲気、人間関係を観察したり、実際に質問するなどして、自分のストレッサーになりうるものがないか確認すると良いでしょう。選考を通じて、自分に合う職場や仕事であるかをしっかりと確認することがおすすめです。

- OB・OG訪問

- 会社説明会

- インターン

OB・OG訪問の進め方や、インターンに関しては次の記事でも紹介しています。

関連記事

OB・OG訪問攻略ガイド|企業理解や選考に役立てるコツを解説

OB・OG訪問をして周囲と差をつけよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「OB・OG訪問って必要なんですか?」「OB・OGってどうやって見つければいいんですか?」 就活生から、こんな声を聞くことがあります。 […]

記事を読む

インターンについては以下の記事も読んでみてくださいね。

関連記事

インターンの成功は事前の準備で決まる! 充実させるコツを徹底解説

インターン成功のカギは、事前の準備! 実は事前の準備次第で、インターンで学べることが大きく変わります。今回はインターンに必要な準備を3段階に分けてキャリアアドバイザーが解説していきます。しっかりと準備をして、万全な状態でインターンに臨みましょう。

記事を読む

ストレス耐性が低い人ならでは強みを活かそう

強みと弱みは表裏一体と言われます。ストレス耐性が低い人は、ストレスに晒されるのが弱い反面、強みを持っています。仕事を選ぶ際には、ストレス耐性の低い人ならではの強みを活かせる職場選びをしてみてはいかがでしょうか。

ストレス耐性が弱い人ならではの強みを2つ紹介します。これらの強みを活かせる職場や仕事を、就活を通じて探し、自分が強みを発揮できる、働きやすい環境を見つけましょう。

真面目さ・勤勉さ

ストレス耐性の低い人の中では、真面目で勤勉な強みを持つ人がいます。真面目であるがゆえ、ストレスを感じやすく、鬱などのメンタルヘルス不調をきたす可能性があります。逆に言えば、真面目で勤勉、責任感が高いことが強みと言えるのです。

就活では真面目さや勤勉さを発揮できる職場や仕事を選んでみてはいかがでしょうか。真面目さや勤勉さを活かせる仕事をいくつか紹介します。

- 公務員

- 銀行員

- 事務職

- 経理などの管理部門

- エンジニア

これらの仕事はストレスがまったくかからないわけではありません。しかし、真面目さや勤勉さを強みとして発揮できる仕事と言えます。選択肢の1つに検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事では長所の真面目さが役立つ仕事も紹介していますよ。

関連記事

真面目さが長所はOK? 差別化のコツを例文付きで解説

長所で真面目さをアピールするときは、具体的なエピソードを交えて効果的にアピールしていきましょう。今回はキャリアアドバイザーが、真面目さをアピールする際に必要な3ステップや具体的なアピール方法を紹介していきます。3つの例文も紹介するので、自分に合ったアピール方法を探してみましょう。

記事を読む

協調性と感受性の高さ

ストレス耐性の低い人は、協調性や感受性の高い人がいます。ストレス耐性が低い場合、空気が読めたり、協調性が非常に高かったり、相手の気持ちを察する力に長けているなど周囲の状況を把握し、行動する力に長けています。

過度になるとストレスになりますが、これらを活かせる仕事を選んでみてはいかがでしょうか。

- チームワークが求められる仕事

- 顧客のニーズを汲み取り、サービス提供する仕事

顧客のニーズを汲み取ることに長けているので、営業職や接客業は適性が高いと言えるでしょう。この視点で仕事を選んでみても良いかもしれません。

キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる

ストレス耐性が低いからこそ力を発揮できる仕事はたくさんあるので、ストレス耐性が低いからといって不安になる必要はまったくありませんよ。たとえば、誠実さや協調性を発揮する仕事が得意な人は、チームワークを必要とするエンジニアなどの技術職も良いかもしれません。

一方、感受性が豊かで相手の立場に立って考えることが得意な人は、介護職など人に寄り添う気持ちがあってこそ成り立つ仕事もおすすめです。

過度にストレス耐性の高低を気にしすぎず、強みの発揮に立ち返って仕事を選ぼう

上記以外にも、ストレス耐性が低いからこそ活躍できる仕事はたくさんあります。大切なことは、自分の強みを見い出し、それをどのように活かすことができるか考えることです。また、いくらストレス耐性が高くても、自分の強みやもっている力を活かせなければ、仕事がうまくいかなくなってしまうことは多々あります。

そのため、自分に合った仕事内容や環境を選ぶことが重要です。まずはストレス耐性から一旦離れて「自分が活き活きと働ける仕事内容や職場環境は何か」といった視点で考えてみてはいかがでしょうか。ストレス耐性に捉われず、自分の強みや指向性に目を向けて就活をすれば、魅力的に感じてくれる企業はたくさんありますよ。

企業によっては圧迫面接という形でストレス耐性を図るケースもあります。最後にこちらの記事も読んでおきましょう。

関連記事

圧迫面接の質問例6選|乗り越える対策方法も解説

圧迫面接は対策をすることで乗り越えることが可能です。今回は圧迫面接の質問例6選を紹介していきます。企業が圧迫面接をする目的や、圧迫面接の特徴なども、キャリアアドバイザーが解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

記事を読む

面接でのストレス耐性の答え方に悩む学生からよくある質問に回答!

面接でストレス耐性を質問されても答え方がわからなかったり、ストレス耐性をどのようにアピールすればよいかイメージがつきづらい学生も多いです。そのような学生からの質問に、キャリアアドバイザーが回答します。

-

面接でストレス耐性が問われるのはなぜですか?

面接でストレス耐性を問われる理由として、メンタルヘルスが不調になりやすいかどうか確認したいという企業の考えがあります。どんな仕事でも大変なことやうまくいかないことはあるため、仕事のプレッシャーや人間関係などを理由にストレスがたまってしまうものです。

また、どんな人でもストレスを受けたり落ち込んだりすることはあるでしょう。それは前提のうえで、メンタルヘルスの不調が起こりやすくないか、ストレス耐性を通して慎重に判断したいと企業は考えています。

-

面接でストレス耐性が問われた際の回答方法を教えてください。

面接でストレス耐性を問われた際は「ストレスを解決するためにどのように行動したか」といった観点で回答しましょう。ストレスを感じること自体は問題ありませんが、ストレスに対して逃げるような姿勢をとると、企業からの印象が悪くなってしまいます。重要なのは、ストレスが起こるような事象や課題に対して「どのように向き合って解決したか」について触れることです。

目の前の課題に向き合う誠実さや、課題解決力を評価してもらえるでしょう。

ストレスを正しく理解して回答準備を進めよう

ストレス耐性が高ければ良い、低ければ悪いものではありません。仕事をするうえでは大なり小なりストレスを感じるため、ストレスと上手に付き合っていくことが重要です。そのためには自分のストレス耐性を知り、ストレスへの対応方法を把握しておかなくてはいけません。

ここまで自分のストレス耐性を理解していれば、あとは面接官にアピールする回答を準備するだけです。紹介したポイントを改めて見返し、回答準備を進めていきましょう。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアアドバイザーコメント加藤 大智プロフィールをみる

社会人になると、自分と性格や価値観が合わない人ともコミュニケーションをとらなければならなかったり、やりたくない仕事をこなさなければならないシーンがあったり、学生の頃と比べてストレスを感じやすい環境にあります。

ストレスを感じること自体は問題ありませんが、ストレスが生じたときにストレスと向き合い解決することが求められます。そのため、ストレス耐性が備わっているかどうか選考の中で企業から判断されるのです。

新卒は成長を見込んでの採用。ストレスが原因での早期離職は避けたいところ

企業によっては、ノルマが課せられたりクレームを処理したり、比較的ストレスを感じやすい環境に置かれることもあるでしょう。このような仕事の場合は、特にストレス耐性を重要視するケースが多いです。もしストレス耐性がなければ早期離職につながってしまう可能性が高くなりますが、企業は社員が業績に貢献する前に離職してしまうことを可能な限り避けたいと考えています。

学生1人を採用するにあたり何十万、何百万もの費用をかけており、すぐに退職されてしまうと採用コストと見合わなくなってしまうため、選考の段階からストレス耐性をチェックしているという背景があるのです。