目次

- グループディスカッションが苦手な人は自分にできる方法で戦おう!

- グループディスカッションが苦手な人が理解しておくべき基礎知識

- グループディスカッションが苦手な人は少なくない

- グループディスカッションは積極的な人だけが評価されるわけではない

- グループディスカッションの苦手を克服するための3つのコツ

- ①「周りの人を合格させるためには何ができるか」という意識で臨む

- ②自分なりの戦い方を決めておく

- ③グループワークの「型」と「流れ」を理解しておく

- グループディスカッションを苦手に感じる5つの原因と対処法

- ①自分の意見が思い浮かばない

- ②間違うのが怖くて発言をためらってしまう

- ③話を聞きながら意見を考えるのが苦手

- ④相手の意見をうまく受け止められない

- ⑤積極的なメンバーに気圧されてしまう

- グループディスカッションが苦手な人向けの練習方法5選

- ①ニュースを見て疑問や意見を持つ習慣をつける

- ②時間を測って短い時間で意見を出す練習をする

- ③相手の意見を自分の言葉で言い換える練習をする

- ④まずは友人や家族など少人数の場でディスカッションする

- ⑤キャリアアドバイザーと実践練習をする

- グループディスカッションでクラッシャーに出会ったときの対策

- やみくもに否定し続けない

- 否定的な意見もいったん聞き入れる

- 論点が脱線してきたら軌道修正する

- クラッシャーへの否定はロジカルに

- メンバーは敵ではないと理解する

- グループディスカッションが苦手でも合格できる! 自分なりの戦い方を見つけよう

グループディスカッションが苦手な人は自分にできる方法で戦おう!

こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から、

「グループディスカッションが苦手で、どうしても自信が持てません」

「何を見られているのかわからず、評価が不安です」

といった声をよく耳にします。実は、グループディスカッションに苦手意識を持つ人は少なくありません。しかし、ポイントを押さえて練習すれば、誰でも着実に力をつけていくことができます。

この記事では、グループディスカッションの苦手を克服するためのコツから、効果的な練習法まで詳しく解説します。読み終える頃には、グループディスカッションに対する不安がぐっと軽くなり、自信を持って本番に臨めるはずです。

【完全無料】

大学生におすすめ!

面接前に必ず使ってほしい厳選ツール

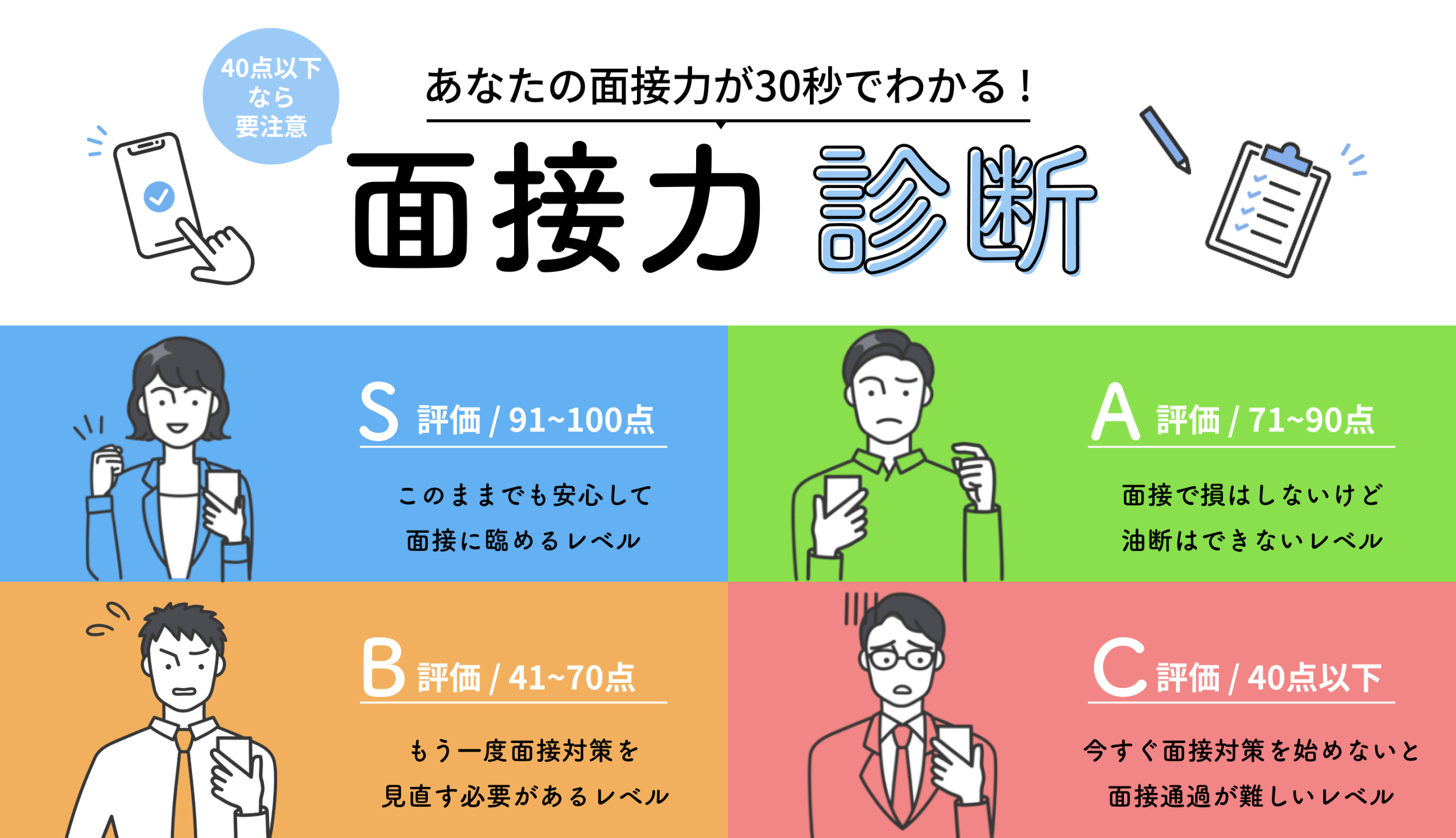

1位:面接力診断

40点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう

2位:自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、AIツールを活用して自己PRを完成させよう

3位:志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、AIが受かる志望動機を自動で作成します

4位:最終面接マニュアル

通常の面接対策では不十分!最終面接は個別に対策が必要です

5位:面接回答集60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

6位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

7位:採用基準丸わかりシート

面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認してください

グループディスカッションが苦手な人が理解しておくべき基礎知識

- グループディスカッションが苦手な人は少なくない

- グループディスカッションは積極的な人だけが評価されるわけではない

就活生

キャリアアドバイザー

どんな性格でも、グループディスカッションを突破することはできます。心配しすぎる必要はありませんよ。

まずは、グループディスカッションに対する誤解を解き、基本的な考え方を身に付けることが第一歩です。ここからは、苦手な人こそ知っておきたいグループディスカッションの基本的なポイントを解説します。

グループディスカッションが苦手な人は少なくない

グループディスカッションに苦手意識を持つ就活生は、実はとても多いです。

- 発言するタイミングがわからない

- 周囲の意見に圧倒されてしまう

- 話についていけず沈黙してしまう

このように苦手意識を持つ理由はさまざまですが、グループディスカッションは普段の学生生活では経験する機会が少ないため、戸惑って当然です。

まずは「苦手なのは自分だけじゃない」と理解し、自分に合った立ち回り方を知ることから始めましょう。そうすることで、グループディスカッションへの不安は少しずつ和らいでいきます。

グループディスカッションは積極的な人だけが評価されるわけではない

グループディスカッションと聞くと、「とにかく発言しなければ評価されない」「誰よりも目立たないと落ちる」といったイメージがあるかもしれません。

しかし、採用担当者が評価するのは、目立つ発言やリーダーシップだけではありません。傾聴力、論点の整理、他人の意見をつなぐ力、冷静に全体を見渡す視点など、さまざまな要素が重視されます。話し上手や仕切り役だけが活躍できる場と思われがちですが、実際はもっと多様な役割や視点が評価されるのです。

無理に積極的にふるまおうとして空回りするよりも、自分にできる役割を意識して自然に参加する方が、結果的に良い評価につながります。

キャリアアドバイザー

大切なのは「どう発言するか」ではなく、「どのようにチームに貢献するか」ですよ。

リーダーシップを発揮するよりも、全体を俯瞰して正しい方向に進めるような役割が合っていると感じる人はタイムキーパーに立候補するのもおすすめです。以下を参考にしてみましょう。

関連記事

グループディスカッションのタイムキーパー|適切な時間配分を解説

タイムキーパーは地味な役回りに見えるかもしれませんが、ディスカッション全体を支える重要な役割です。今回はタイムキーパーの役割やどんな人がタイムキーパーに向いているのか、グループディスカッションをする際の立ち回りのコツについて解説します。

記事を読む

キャリアアドバイザーが読み解く!グループディスカッションを設定する目的は?

協調性やコミュニケーション能力の有無を測っている

企業がグループディスカッションを導入する目的は、コミュニケーション能力を測るためです。特に、協調性があるかどうかは入念にチェックされていると考えたほうが良いでしょう。具体的には、他者の意見を頭ごなしに否定しないかや、自分だけが発言し続けていないか、といった点がチェックポイントとなります。

なお、グループディスカッションは営業系やマーケティング、デジタルマーケティングなど、人と密接にかかわる職種で実施される傾向があります。位置付けは企業によって異なり、ほぼ全員が通過するような形式的なものから、足切りとして厳しく評価されるものまでさまざまです。気を緩めず臨むようにしましょう。

グループディスカッションの苦手を克服するための3つのコツ

就活生

グループディスカッションの対策は、何から始めたら良いのでしょうか?

キャリアアドバイザー

苦手を克服するには、事前に心構えや戦略を持って臨むことが重要ですよ。

グループディスカッションに苦手意識を持つ就活生は少なくありません。だからこそ、しっかり対策をしておくことでライバルと差をつけることができます。

ここからは、グループディスカッションが苦手な人でもすぐに実践できて、選考通過にもつながる3つのコツを紹介します。

①「周りの人を合格させるためには何ができるか」という意識で臨む

グループディスカッションに臨む際、「どうすれば自分が高評価を得られるか」だけに集中すると、緊張や焦りから思うように振る舞えないことが多くなります。そんなときは発想を切り替え、「このグループのメンバー全員を合格に導くには、自分はどんな役割を果たせるか」と考えてみてください。

他の人の意見を丁寧に聞いたり、発言しづらそうな人に声をかけたりすることで、チーム全体の雰囲気が良くなり、議論が円滑に進みます。その結果、協調性やリーダーシップ、柔軟性といった社会人として求められる力が自然と発揮され、採用担当者からの評価も高まります。

キャリアアドバイザー

チームの成功を意識する姿勢こそ、グループディスカッションで最も評価されるポイントの一つなのです。

②自分なりの戦い方を決めておく

グループディスカッションで評価されるのは、目立つ発言をした人やリーダーシップを取った人だけではありません。むしろ、自分に合ったスタイルで確実に貢献できる人こそ、安定した評価を得やすいと言えます。

- 論点を整理する「ファシリテーター役」

- 情報をまとめる「書記」や「要点整理役」

- 話し合いが停滞したときに発言を促す「質問役」

このように、グループディスカッションにはさまざまな役割があります。あらかじめ「自分はこの役割でチームを支えよう」と決めておくことで、無理に目立とうとして空回りするリスクも減ります。

キャリアアドバイザー

自分の強みを活かした戦い方を知ることが、グループディスカッションの苦手意識を払拭する第一歩ですよ。

グループディスカッションでの役割については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

グループディスカッション役割決めの秘訣|ありがちトラブルも紹介

グループディスカッション(GD)の役割は成功の鍵を握る こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 多くの企業で選考に取り入れられるグループディスカッション(GD)ですが、 「グループディスカッションが苦手です」「役割 […]

記事を読む

③グループワークの「型」と「流れ」を理解しておく

グループディスカッションが苦手な人の多くは、「何をどう進めれば良いのかわからない」という漠然とした不安を抱えています。そんなときは、グループワークの型や一般的な進行の流れを頭に入れておくことが有効です。

多くのグループディスカッションは、「課題の確認→意見出し→論点整理→結論→発表」という流れに沿って進行します。また、出題テーマも、大きく以下の3つの型に分類することができます。

- 自由討論型テーマ

- 課題解決型テーマ

- 選択型テーマ

あらかじめ流れや型を理解していれば、適切なタイミングで意見を言えるようになったり、当日いきなりテーマが与えられてもスムーズに意見を考えることができるようになったりして、余裕を持って動けます。

ここからは、グループディスカッションの出題テーマ別に詳細や良いディスカッションにするためのポイントを紹介します。

グループディスカッションのテーマ例についてはこちらを参考にしてみてください。

関連記事

グループワークのテーマ100選 │種類ごとに異なる注意点も解説

グループワークはテーマごとに注意点が異なる こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。よく学生から 「グループワークにはどんなテーマがあるのかわからない」「どんな対策が必要なんだろう」 という質問をされることがあります […]

記事を読む

自由討論型テーマ

抽象的なテーマが与えられ、そのテーマに関する解決策や定義の明確化をおこなうのが自由討論型です。

- 世界で活躍するビジネスパーソンとはどのような特徴を持っている人か

- 大学に求められる教育は何か

- 地球温暖化を食い止めるにはどうすべきか

与えられるテーマが抽象的であるため、グループ内でのテーマの深掘りと前提条件の共有を丁寧におこないましょう。はじめの前提条件が曖昧だと、最終的な結論が出せなかったり抽象的なものになったりしてしまいます。

間違いを恐れず意見をどんどん出しつつ、お互いの意見を尊重し、具体的な結論へと導くことが大切です。

課題解決型テーマ

与えられる課題に関して、解決策を考えるのが課題解決型です。

- 自社商品の認知を高める施策を考えなさい

- カフェの売上を上げるにはどうすべきか

- 自社が業界トップシェアを獲得するためにできることは何か

課題を解決する方法はさまざまあるため、できるだけ多くの解決策を挙げましょう。それに加えて課題を解決できる理由や裏付けがあることで、採用担当者を納得させることができます。

たとえば、売上を上げるには「客数×客単価」の公式があり、これらを上げる施策になっていないと、売上が上がると言っても納得させることはできません。このように相手が客観的に納得できる有効的な解決策かどうかという視点を持っておきましょう。

選択型テーマ

いくつかの選択肢から最も適切なものを選ぶのが選択型と呼ばれるものです。

- 商品の認知を図る広告を出すには、ネット広告かマス広告か

- 自社により求められるのは、慎重タイプかスピード重視タイプどちらか

- 第2外国語として需要が高いのは中国語・韓国語・ロシア語どれか

前提条件を確認したうえで、選択肢のメリット・デメリットを挙げていきましょう。

選択肢を1つに絞るということは、何かの選択を失うということでもあります。機会損失を最小限に抑える選択肢はどれかを考えるには、すべての選択肢におけるメリット・デメリットを可視化することが大切です。

キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!苦手を克服するためにもっとも重要なポイントは?

テーマごとの進め方を事前に頭に入れておこう

前述の「グループワークの苦手を克服するための3つのコツ」のなかでもっとも重要な点は、出題テーマを把握しておくことです。社風や評価基準は企業によって千差万別ですが、出題テーマは紹介した3つのなかから選ばれることが多いです。これさえ知っていれば、予想外のワーク形式を出題されて慌ててしまう、といった事態を防ぐことができます。

また、テーマによって議論の導き方や求められる答えの出し方が異なるため、事前に知っているか否かで、グループワークへの取り組みやすさは段違いです。たとえば「自由討論型テーマの場合は、まずは定義を決める」などと流れを把握しておけば、グループワークでも先陣を切って議論を進めることができますよ。

グループディスカッションの進め方についての詳細は以下の記事で解説しています。

関連記事

グループディスカッションの進め方のコツ|頻出テーマや通過の秘訣まで紹介

進め方がわかればグループディスカッションは通過しやすくなる こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から、 「グループディスカッションの上手な進め方がわからない」「役割を引き受けた方が有利?」 という相談を多く […]

記事を読む

グループディスカッションを苦手に感じる5つの原因と対処法

グループディスカッションが苦手だと感じる背景には、実は共通する「つまずきポイント」が存在します。

ここからは、よくある5つの苦手ポイントを挙げ、それぞれに合った具体的な対処法を紹介します。原因を明確にし、対策を講じることで、グループディスカッションに対する不安をぐっと減らすことができますよ。

①自分の意見が思い浮かばない

グループディスカッションでは自分の意見を求められる場面が多いため、「考えがまとまらず何も発言できなかったらどうしよう」と不安に感じてしまう人が多くいます。

特にお題が難しいと感じた場合や、自分にとってなじみのないテーマの場合、焦りばかりが募ってしまい、発言のタイミングを逃すこともあるはずです。

また、「必ず独自の意見を出さなければならない」と思い込んでしまい、余計にハードルが高く感じられてしまうこともあります。結果として沈黙が続いてしまい、評価されにくくなるリスクもあります。

対処法:ほかの人の意見に対して質問をしてみる

自分の意見がうまく出てこないときは、無理にアイデアを絞り出そうとせず、まずはほかの人の意見に耳を傾けてみましょう。そのうえで、「それはどういう意味ですか?」「もう少し詳しく教えてもらえますか?」と質問を投げかけるだけでも立派な貢献です。

質問を通じて議論が深まれば、自然と「自分だったらこう考える」という視点も生まれてきます。意見を言うことだけが参加ではありません。周囲の考えを引き出す「橋渡し役」も評価の対象になることを知っておきましょう。

キャリアアドバイザー

相手の発言を丁寧に受け止める姿勢は、協調性の高さとして企業からも好印象を持たれやすいポイントです。

協調性を軸に選考に臨みたいという場合は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

関連記事

協調性は自己PRとして弱い? キャリアアドバイザーの本音を公開!

就活で自己PRを作成する際、題材として「協調性の高さ」を選ぶ学生は毎年多くいます。だからこそ協調性の自己PRは埋もれやすいもの。ライバルと差をつけ企業の印象に残るには、「協調性を発揮した結果周囲にどのような影響を与えたか」を明確に伝えてアピールにつなげることが欠かせません。この記事では、協調性を自己PRにするうで必須な要素や作成法をアドバイザーが解説します。

記事を読む

②間違うのが怖くて発言をためらってしまう

「変なことを言ってしまったらどうしよう」「反論されたら恥ずかしい」という不安が先立って、発言の一歩が踏み出せないケースもよくあります。

グループディスカッションではスピード感も求められるため、自分の発言に完璧を求めてしまうと、かえって口が重くなってしまいがちです。その結果、「あまり話していなかった」という印象を持たれてしまうリスクもあります。

間違いや失敗を恐れる気持ちは自然なものですが、それが原因で存在感を消してしまってはもったいないですよね。完璧でなくても、自分の言葉で伝えることが何より大切です。

対処法:自信がない旨を素直に伝える

もし自信がない意見であっても、「少し自信がないのですが、こういう視点もあると思います」と前置きして発言することで、相手に誠実な印象を残すことができます。

グループディスカッションは議論を通して考えを深める場であり、必ずしも正解を出すことが目的ではありません。「今の時点ではこう思う」と伝えることで、ほかのメンバーが補足や別視点を加えてくれることもあります。

自信の無さを隠すのではなく、オープンにすることで、チームとしての対話が生まれやすくなります。

キャリアアドバイザー

評価されるのは「間違えない人」ではなく、「周囲と協力して議論を進められる人」であることを忘れないでくださいね。

面接で自信を持てないという場合には、以下の記事が参考になります。あわせてチェックしてみてください。

関連記事

面接に自信がない人に! 5つの必勝法と自信を持つためのヒントを伝授

面接は自信をもって臨むことで合格率に影響します。そのため今回は面接に自信がない人に向けて、キャリアアドバイザーが自信をもつための5つの必勝法や注意点を紹介していきます。自信がないひとはぜひ事前に確認しておきましょう。

記事を読む

③話を聞きながら意見を考えるのが苦手

グループディスカッションではほかの人の話を聞きながら、自分の意見を同時に考える必要があります。しかし、複数の作業を同時におこなうのが苦手な人にとっては、このマルチタスクの状況が非常に負担に感じることもあるはずです。

人の話に集中しようとすると自分の意見が浮かばず、自分の考えに集中すると人の話を聞き逃してしまう……というジレンマを抱えたまま、気づけば議論が終わっていたという経験をしたこともあるのではないでしょうか。

キャリアアドバイザー

緊張やプレッシャーが思考の妨げになっているケースもあります。

対処法:メモを取りながら聞く

話を聞きながらメモを取る習慣をつけることで、情報の整理がしやすくなり、自分の考えも自然とまとまりやすくなります。

ポイントはすべてを書きうつそうとしないことです。話のなかで重要だと感じたキーワードや論点、気になった発言などを短く書き留めておく程度で構いません。後から見返すことで発言のきっかけになったり、自分なりの視点を加えたりしやすくなります。

キャリアアドバイザー

思考を可視化することで、焦らず発言できるようになりますよ。事前にグループディスカッションでよくあるテーマに触れておくことも、反応力を高める手助けになります。

面接でのメモのマナーを知りたいという場合には、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事

面接でのメモのマナー知ってる? OKな場面や注意点まで徹底解説

面接中にメモを取る際、正しいマナーを理解しておけば、評価を下げずに重要事項を記録できますよ。 この記事では面接でメモを使う際のマナーや注意点、録音の可否などをキャリアアドバイザーが解説します。 メモを効果的に活用して、今後の就活に役立ててくださいね。

記事を読む

④相手の意見をうまく受け止められない

グループディスカッションでは、意見がぶつかる場面も珍しくありません。そんなときに「相手の考えに納得できない」「反論したいけどうまく言えない」といったモヤモヤを抱え、議論についていけなくなることもあると思います。

また、「自分の意見を否定された」と感じてしまい、感情的になってしまうケースもあります。グループディスカッションは参加者同士で協力し合う場ですが、人の意見を受け入れることにストレスを感じてしまうと、冷静な判断が難しくなってしまいがちです。

対処法:なぜそのように考えたのか詳しく聞いてみる

相手の意見に納得できないときこそ、「どうしてそう思ったのか」を丁寧に聞いてみる姿勢が大切です。背景や根拠を深掘りすることで、相手の意図が理解できるようになり、自分の考えとの接点も見えてくることがあります。

また、感情ではなく論理で話を受け止めることで、冷静な議論の雰囲気が保たれ、チーム全体の質も向上します。受け入れがたい意見も、対話を通じて学びに変える意識を持つことが、グループディスカッションでの成長につながります。

キャリアアドバイザー

視野を広げるトレーニングだと思って挑戦してみましょう。

⑤積極的なメンバーに気圧されてしまう

積極的なメンバーに気圧されてしまうというのも、グループディスカッションに苦手意識を持ってしまう原因の一つです。

強気で意見を述べる人や進行役をどんどん引き受ける人がいると、消極的なタイプの人は「自分は何も貢献できていないのでは……」と萎縮してしまいますよね。特に、話すテンポが速い人や、論理的な言い回しが得意な人が多いと、「自分は場違いかもしれない」と感じてしまうこともあるはずです。

しかし、何度も言うようにグループディスカッションは「目立った人=評価される人」というわけではありません。大切なのは、どのような形であれ、チームに貢献しているかどうかです。

グループディスカッションのメンバーと話しやすい関係を築くことで、議論もスムーズに進みます。そのためにも自己紹介で打ち解けられるように以下の記事も読んでみましょう。

関連記事

5例文|グループディスカッションの自己紹介は「簡潔明瞭」が合言葉

グループディスカッションの自己紹介は最初のアピールチャンス! コツを押さえよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 就活でよく実施されるグループディスカッションについて、学生から 「自己紹介は何を言えばいいです […]

記事を読む

対処法:「積極的な発言」以外の自分の役割を見つける

グループディスカッションでは、無理にリーダーシップを取ったり、発言回数を増やしたりする必要はありません。

議論の全体像を整理する人、メンバーの発言を要約して次につなげる人、発表内容をまとめる人など、グループディスカッションにはさまざまな役割があります。話すより聞くほうが得意という場合は、議論の構造を俯瞰して整理する立ち位置を意識するのがおすすめです。

自分の得意分野を活かしてチームに貢献する姿勢こそ、企業が評価する主体性や協調性の証になります。

キャリアアドバイザー

自分なりの持ち味を発揮することが、結果としてグループ全体の完成度を高めることにもつながりますよ。

キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!グループディスカッションが苦手な人への実践的なアドバイス

企業側の視点に立って「敬遠される学生」を想像してみよう

グループディスカッションに苦手意識を持つ人は少なくありません。そのような人には、まず「企業側の視点に立った時に、どのような学生が敬遠されるか」を考えてもらうようにしています。

すると、だいたい「まったく発言しない人」「消極的な人」という意見が出てきます。その後、そうならないためにはどうするべきかを一緒に考えていきます。具体的には、最低でも一つは意見を出すことや、発表の機会があれば一番に手を挙げることをおすすめしていますね。

初めてのグループディスカッションは緊張してしまうもの。以下の記事で事前準備を完璧にしましょう。

関連記事

初めてのグループディスカッションでも安心! 成功に導く5つの鉄則

初めてのグループディスカッションはまず全体の流れの把握が重要です。この記事ではキャリアアドバイザーが、グループディスカッションに初めて参加する人向けに全体の流れや意識すべきことなどを解説します。事前対策も紹介するので参考にしてみてください。

記事を読む

グループディスカッションが苦手な人向けの練習方法5選

就活生

グループディスカッションで意識するポイントやコツは理解できました。実際に練習で実践したいのですが、練習する機会がなくて困っています。

キャリアアドバイザー

実は、日常にグループディスカッションを練習する機会は散らばっているのですよ。練習方法について解説していきますね。

①ニュースを見て疑問や意見を持つ習慣をつける

グループディスカッションのテーマとして、日常的なニュースや業界のニュースが取り上げられることが多くあります。ニュースに関する疑問や自分自身の意見を持つ習慣をつけましょう。

普段からこの習慣を身に付けておくことで、グループディスカッションの際に意見が思いつかないという事態を回避することができます。面接でもニュースについての質問を聞かれることは多く、面接対策にもなるので一石二鳥です。

ニュースを見て考える習慣が続かないという場合は、「朝食後の15分間はニュースアプリを見て考える時間にする」とあらかじめスケジュールに組み込むことで習慣化しやすくなりますよ。

最近のニュース情報の集め方はこちらを参考にしてみてください。

関連記事

【例文10選】面接で最近の気になるニュースを聞かれたときの答え方

面接で最近のニュースを聞かれたときに、上手く答えるためには日頃の情報収集と回答のコツが肝心になります。 この記事では、面接で最近のニュースが問われる理由や取り上げる内容、ポイントなどをキャリアアドバイザーが解説します。 回答例文や解説動画も参考に、考えをまとめておきましょう。

記事を読む

②時間を測って短い時間で意見を出す練習をする

グループディスカッションの場では、「考えがまとまらないまま時間が過ぎてしまった」という声をよく聞きます。限られた時間で迅速に意見をまとめる力は、グループディスカッションでは大きな武器になります。これを鍛えるためには、日常的に時間を意識した発言練習をおこなうことが有効です。

具体的には、「◯◯というテーマに対して、1分以内で自分の意見を言う」といったトレーニングを繰り返してみましょう。テーマは身近なもので構いません。

- 就活におけるオンライン面接のメリット・デメリット

- 学校の制服は必要か・不要か

まずはタイマーをセットし、制限時間内に「結論+理由+具体例」を簡潔にまとめて話す練習をします。さらに慣れてきたら、30秒や45秒などより短い時間での発言にも挑戦してみてください。

キャリアアドバイザー

制限時間を意識することで、言いたいことを整理しながら話す力が養われ、本番でも焦らずに発言できるようになりますよ。

グループディスカッションの練習方法は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

関連記事

グループディスカッション練習12選|注意点やオンライン対応も解説

グループディスカッションは自分に合った効率的な練習で合格率が格段にアップしますよ。 この記事では練習の効果、企業が重視するポイント、練習方法12選、練習の注意点などをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画やオンラインの注意点も参考にしてくださいね。

記事を読む

③相手の意見を自分の言葉で言い換える練習をする

グループディスカッションでは、自分の意見を伝える力だけでなく、相手の話をよく聞いて理解し、チームとして議論を前に進める力が求められます。

たとえば誰かが発言した内容に対して、「つまり、○○ということですね」と自分の言葉で言い換えることで、話の流れを整理したり、ほかのメンバーが理解しやすくなったりすることにつながります。これはファシリテーターやまとめ役として重宝されるスキルであり、目立った発言ができなくても貢献度の高い役割を担うことができます。

このスキルを鍛えるには、日常会話で相手の話を聞いたときに「要するに〇〇ということかな?」と確認するクセをつけてみましょう。ニュースを自分なりに要約してメモするのも効果的です。

④まずは友人や家族など少人数の場でディスカッションする

「いきなり本番に挑むのは緊張する」「大人数のなかだと発言しづらい」という場合は、まずは気心の知れた友人や家族と、少人数でディスカッションをおこなうことから始めてみましょう。

3〜4人程度のグループで、「最近気になったニュース」や「もし〇〇だったら?」という仮定の話をテーマに自由に意見を出し合うってみてください。より効果を高めるためには、タイマーを使って時間を区切るなど、本番と近い形で進行することが重要ですよ。

少人数のディスカッションを繰り返すことで、「うまく話せなかった」「相手の意見にうまく対応できなかった」といった振り返りがしやすくなり、自分の課題も見えやすくなります。まずはリラックスできる環境で場数を踏み、少しずつ自信をつけていきましょう。

⑤キャリアアドバイザーと実践練習をする

キャリアアドバイザーと実践練習をするのも有効的な方法です。実践練習を通してキャリアアドバイザーからフィードバックやアドバイスをもらうことができます。また、親身になって練習に付き合ってくれるのもうれしいポイントですよね。

キャリアアドバイザーは、企業側の視点や就活について幅広い知見を有しています。企業ごとの評価項目や受かりやすい人の特徴、意識すべきことについて教えてもらうことで、有利にグループディスカッションを進めることができるのです。

大学のキャリアセンターや就活エージェントのキャリアアドバイザーなど複数人から多角的にフィードバックをもらえると良いでしょう。

グループディスカッションでクラッシャーに出会ったときの対策

- やみくもに否定し続けない

- 否定的な意見もいったん聞き入れる

- 論点が脱線してきたら軌道修正する

- クラッシャーへの否定はロジカルに

- メンバーは敵ではないと理解する

就活生

この間、グループディスカッションの練習会に参加してきました。

キャリアアドバイザー

良いですね。うまくできましたか?

就活生

自分の話ばかりしてほかの人の意見を聞かない人がいて、ほとんど話すことができずに終わってしまいました……。

グループディスカッションをうまく進められるか不安なうえに、やっかいなクラッシャーまでいるとやりきれない気持ちになることでしょう。しかし、クラッシャーへの適切な対処法を知っていれば怖くないので、対策を把握して備えましょう。

やみくもに否定し続けない

クラッシャーは「自分自身がクラッシャーである」という自覚を持っていない場合がほとんどです。「なんとか選考に通りたいからとにかく自分が目立とう」「発言していれば評価してもらえるだろう」と正しい評価ポイントを理解していないのです。

ただし、話の論点がずれたクラッシャーに出会ったとしても、真っ先に否定をするのは避けましょう。クラッシャーの意見を否定し続けると、あなた自身もクラッシャーとおこなっていることは変わらなくなってしまいます。

クラッシャーが言う意見についてほかのメンバー誰もが納得していない様子でも、やみくもに否定するという選択は避けましょう。

否定的な意見もいったん聞き入れる

メンバーの意見を真っ向から否定して、自分の意見を通そうとするクラッシャーに対しては、一度その否定的な意見を聞き入れましょう。

就活生

〇〇さんのように、子育てをする主婦の方から反対意見が上がることは確かに考えられますよね。

とクラッシャーの意見も間違っていない、ちゃんと聞き入れているという姿勢を示します。

そのうえで、「ただ、今回はキャリアウーマンとして働く女性に焦点をあてているため、反対意見よりもメリットの方が多く挙げられそうだと考えるのですが、この点△△さん(今までで口数の少ない人の名前)はどう思いますか?」といったように完全にクラッシャーの意見を否定せず、自分の意見を伝えます。

そして、さりげなくクラッシャー以外の人に話を振ってクラッシャーの流れを崩すのも一つの方法です。

論点が脱線してきたら軌道修正する

論点とずれた意見を発言するクラッシャーがいると、話がスムーズに進みません。また、クラッシャーがいない場合でも複数人で話していると、段々論点がずれてきてしまうことがあります。

論点がずれて話が進むと、時間内に与えられたテーマに基づく適切な結論を出すことができなくなってしまいます。話がずれてきているなと思ったら、

就活生

今回は、キャリアウーマンとして働く女性がターゲットなので、女性一般に関することは少し話が飛躍していると思います。残り時間もわずかなので、最初に決めたターゲットに絞って意見をまとめていきましょう。

といったように、軌道修正する言葉を掛けます。このような立ち回りができると、採用担当者から高い評価を得ることができますよ。

クラッシャーへの否定はロジカルに

クラッシャーに対して納得させるには、ロジカルに話すことが大切です。そうでないと、クラッシャーはほかの人の意見をおざなりにして自分の意見で独走してしまいます。

自分が活躍して良い評価を得たいという身勝手なクラッシャーを採用担当者が良い評価をすることはありません。そのうえ、独走するクラッシャーと適切なコミュニケーションを取れなかったほかのメンバーの評価まで下がってしまいます。

感情面に目を向けた意見ではなく、誰もが納得できるようなロジカルな意見を伝えて、クラッシャーに否定される余地がないようにしましょう。

メンバーは敵ではないと理解する

クラッシャーに出くわしたら、「身勝手だな」と思うかもしれません。しかし、クラッシャーに対して否定的な発言や態度を取っても、誰も得しませんよね。先述した通り、クラッシャーも悪気があるわけではなく、選考に通過したいと思うあまり表れてしまった行動なのです。

メンバーは決して敵ではないので、クラッシャーも含めグループ全体がどうすれば高く評価してもらえるだろうかということを考えた立ち振る舞いをしましょう。結果、その行動に対して高い評価を得ることができます。

「メンバー全員で選考に通過する」というマインドを常に持っておくことが大切です。

キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!クラッシャーへの対処法

状況を俯瞰しつつ冷静に対処することが重要

クラッシャーには、人の意見を全否定するタイプ、話を脱線させるタイプ、自分の意見に固執するタイプ、などさまざまなタイプが存在します。もしクラッシャーに出会ってしまった場合、重要なことは、焦るのではなく冷静に対処することです。

クラッシャーは多くの場合、自分の意見を押し通そうと必死です。そういった相手に対し感情的に接すると、状況をさらにヒートアップさせてしまったり、クラッシャーと同類とみなされてしまいます。

ただ、クラッシャーもわざと議論を乱しているわけではありません。クラッシャーに対し、ほかの意見の方が正論であることを理解してもらえれば、議論を良い方向に進めることができます。クラッシャーを説得するには、やはり冷静に状況を俯瞰することが大切です。客観的な視点を保ち落ち着いて対応すれば、企業からも良い評価を得られるでしょう。

40点以下は要注意!面接を受ける前に面接力を測定しよう!

やみくもに面接を受ける前に、自分の面接力を知っておくことが大切です。

そこで無料の「面接力診断」を活用しましょう。面接力診断を使えば、簡単な質問に答えるだけであなたの面接力と弱点がわかります。

今すぐ活用して、志望企業の面接を突破しましょう。

グループディスカッションが苦手でも合格できる! 自分なりの戦い方を見つけよう

今回は、グループディスカッションが苦手な人に向けて、評価されるポイントや意識すべき姿勢、効果的な練習方法などを詳しく解説しました。

グループディスカッションは、面接に比べて準備しづらく不安を感じやすい選考形式ですが、コツを押さえて練習を重ねれば、必ず自信を持って臨めるようになります。事前の準備が、選考通過の確率を大きく高めてくれるはずです。

グループディスカッションは、多くの場合、選考の初期段階でおこなわれる重要な選考です。この記事の内容を繰り返し振り返りながら、着実に準備を進めて、次のステップへと進んでいきましょう。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

グループディスカッションでどう立ち振る舞えば良いのかわかりません……。もともと人前で話すのが苦手なのですが、そんな私でも選考を突破できるのでしょうか?