目次

- 就職先を決められないときは自分と企業とを理解することから始めよう

- 就職先が決まらない2つのタイプを解説

- ①これから就活を始める人

- ②内定承諾先を決めかねている人

- 就活を控えた学生必見!就職先を固めるための3つのステップ

- ①自己分析をする

- ➁就活の軸を確認する

- ③キャリアプランを考える

- 就職先を決めるための企業・業界研究

- 正しく企業を理解しよう

- さまざまな視点から企業を分析しよう

- 内定承諾先が決まらない①内定先が複数あるパターン

- それぞれの企業の長所・短所を理解する

- 自分が求める条件に優先順位をつける

- 就活の軸と照らし合わせる

- キャリアプランと照らし合わせる

- 過去の自分と照らし合わせる

- 内定承諾先が決まらない➁すべての内定先の志望度が低いパターン

- その企業の魅力を再度考える

- その企業のデメリットを分解してみる

- 懸念事項を考える

- 内定者向けのイベントに積極的に参加する

- 就活を続ける

- こんな決め方は避けよう! 就職先選びで気を付けたいポイント

- 他人の意見に流される

- 採用担当者の人柄だけで判断する

- 福利厚生を主軸に企業を選ぶ

- 知名度や企業規模で決める

- 就職先に悩む学生からよくある質問に回答!

- 働く上で大切にしたいことから就職先を決めよう

就職先を決められないときは自分と企業とを理解することから始めよう

こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。さまざまな学生から、

「就職先が絞り切れなくて、どこにエントリーしていいかわかりません」

「内定を複数社からもらったんですが、どこの内定を承諾しようか迷っています」

という相談をされることがあります。このような相談は、これから就活を始めるにあたりエントリー先に迷う学生と、ある程度就活を終えて内定承諾先を決める段階の学生からされることが多いです。

学生はそもそもまだ働いた経験がないので、どこに応募するかを決めるのは難しいですよね。また、ファーストキャリアとなる企業を決める際には「本当にここでいいのかな」と迷いが生じてしまうものです。どちらにせよ、大切なのは自分と企業とをどちらもきちんと理解したうえで、双方を照らし合わせることです。

この記事では、就職後に後悔しない企業の決め方について、悩み別で解説していきます。ぜひ企業選びや就職先決めの参考にしてくださいね。

まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう

自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。

そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。

自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。

また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。

就職先が決まらない2つのタイプを解説

一口に「就職先が決まらない」とはいっても、そのタイプは就活の段階によって大きく2つに分かれます。この記事ではタイプ別で就職先の決め方を解説していくので、まずは自分がどのタイプにあてはまるか把握しておきましょう。

【完全無料】

大学生におすすめ!

就活準備で使いたい診断ランキング

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう

3位:自己分析ツール

あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します

4位:エントリーシート作成ツール

業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます

5位:マナー力診断

あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

①これから就活を始める人

就活生

これから就活に臨む人は、そもそもどの企業に応募したらいいのかわからないことも多いのではないでしょうか。社会にはどんな業界があるのか、どんな企業があるのかまだよくわからないため、迷ってしまうのも当然ですよね。

応募する企業を定めるためには、まずは自分のことをきちんと理解したうえで、企業についての知識を付けていく必要があります。

②内定承諾先を決めかねている人

就活生

内定をもらえたしそろそろ就活を終わらせたいけど、この内定を承諾するか迷うなあ。

就活をある程度終え、内定承諾先を決める段階の人もいますよね。内定をいくつかもらったものの、そこから自分が就職する企業を決めかねてしまうこともよくあります。

今後数十年働き続ける企業になるかもしれませんし、ファーストキャリアとなる企業を決めるのは慎重にもなりますよね。

内定先が複数ありどちらが良いか迷っている

こういった人たちは、さらに2つのタイプに分けることができます。まずは内定先の企業の志望度がどれも高く、目移りしてしまい決めかねているタイプです。

どの企業も「就職してみたい」「やりたいことができる」と魅力的に感じてしまい、はっきりした決め手が見つからないという人もいますよね。

第一志望に落ちて内定先が行きたい企業ではない

逆に、内定を1~複数個もらったものの、どれも第一志望群ではなくいわゆる「滑り止め」の企業ばかりで、積極的に内定を承諾したいとは考えられないタイプの人もいるでしょう。

複数の企業から内定をもらい、1社に絞る際は、ぜひこちらの記事を参考にしてみましょう。

関連記事

後悔しない! 複数の内定先から最適な1社を選ぶ方法|状況別で解説

内定を複数社もらって1つに絞る際は、自分と企業とを照らし合わせて考えてみましょう。 この記事では内定先を絞り込めない3つのタイプ、連絡方法、NG行為などをキャリアアドバイザーが解説します。 この記事を参考に、自分の納得のいく選択をしてくださいね。

記事を読む

本当にこのまま内定を承諾しても良いのか、就活を続けるべきか迷っている人もいますよね。

就活を控えた学生必見!就職先を固めるための3つのステップ

まずはこれから就活を始める人向けに、就職先を固めるための方法をお伝えします。

先ほどもお伝えした通り、こういった人たちはそもそも自分自信を把握できていないケースもあるので、まずは「自分がどういう人間か」「どんな企業が合うのか」「どんな社会人になりたいのか」を理解するところから始めましょう。

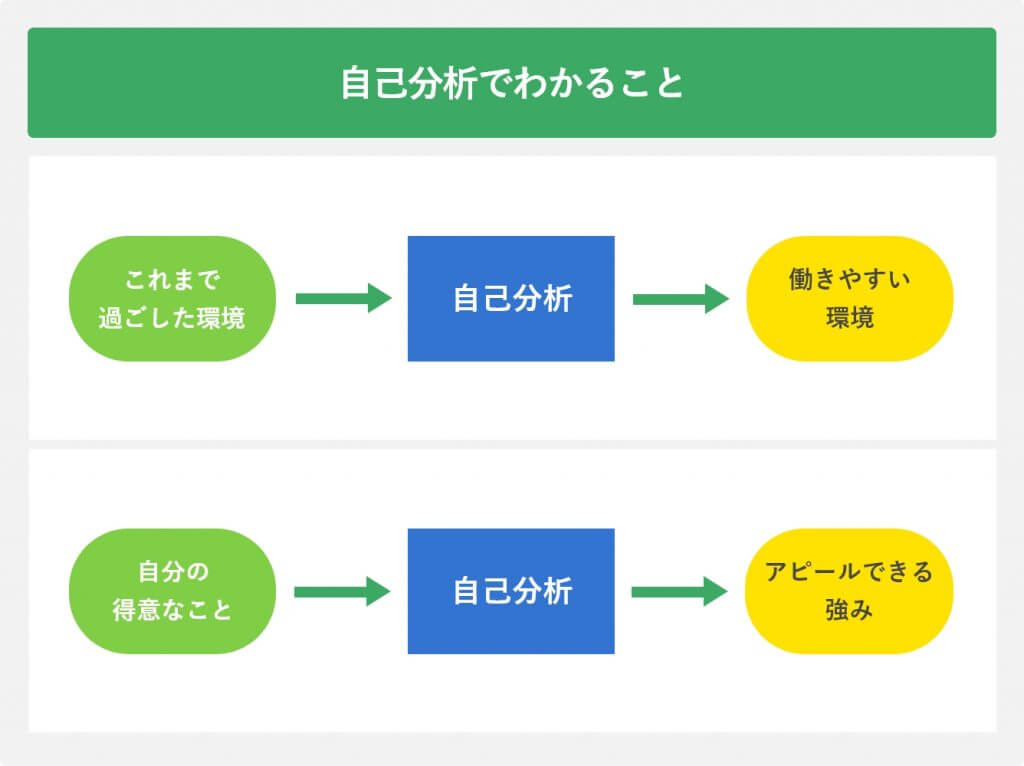

①自己分析をする

就活において「自己分析」は絶対に欠かせません。自己分析とは、簡単に言うと「自己を理解すること」。自己分析をすると、自分がこれまでどんな環境で過ごしてきたのか、自分はどんなことが得意なのかがわかります。

自分が過ごしてきた環境は、企業選びの指標になります。得意なことがわかれば、企業にアピールできる強みがわかります。就活ではただ「入社したい」という気持ちだけでなく、企業からも「入社してほしい」と思ってもらうことが重要です。企業にそう思わせるためには、自分の持つ強みをアピールすることが欠かせません。

自己分析の詳しいやり方についてはこちらの記事で紹介しています。

関連記事

就職先が決められない…後悔しない企業選びのコツ|悩み別に解説

就職先を決められないときは自分と企業とを理解することから始めよう こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。さまざまな学生から、 「就職先が絞り切れなくて、どこにエントリーしていいかわかりません」「内定を複数社からもら […]

記事を読む

➁就活の軸を確認する

就活の軸とは、自分が企業選びをする際の指標のこと。どんな企業で働きたいかを言葉にしておき、その軸に沿って企業選びをすることで、エントリーするべき企業が絞り込めますし、入社後も「何か違う」と感じることを防げます。

willとcanの視点から自分を可視化する

「will」とは自分のやりたいことであり「can」とは自分のできること。就活では「やりたいこと」も重要になりますが「できること」も同様に重要です。

willの視点で、まずは自分のやりたいこと・やりたくないことを明確化しておきましょう。このときの「やりたいこと」は興味がある程度で、やりたくないことは、これまで自分が避けてきたことをイメージしてみると良いでしょう。

canの視点で考える「できること」は、大層なものでなくてかまいません。自己分析で見つけた自分の強みを活かしてどんなことができそうか考えてみましょう。たとえばリーダーシップがある人なら、チームをまとめることが「できる」と考えることができますよね。

自分のwillとcanを明確にしておけば、それに沿った企業を選ぶことができます。

働く上で大切なことを考える

自分は、社会人として働くうえで何を大切にしたいでしょうか。

就活生①

さまざまなスキルや知識を身に着けて成長していきたい!

就活生②

多くの人と接しながら切磋琢磨したいな。

就活生③

仕事も大切だけど、プライベートも同様に充実させたい。

就活生④

仲間に信頼されてたくさんの仕事を任されたい!

など、さまざまな人がいることでしょう。

同様に、企業もさまざまな考えを持っています。もしチームワークを大切に働きたい人が、周囲との競争意欲が高い企業に入社することになったら、働きにくさを感じてしまいそうですよね。自分が働くうえで大切にしたいことも、企業選びの指標・就活の軸になります。

働く上で大切にしたいことの考え方はこちらの記事で詳しく説明していますよ。ぜひ読んでみてください。

関連記事

働く上で大切なことの回答で仕事に取り組む姿勢をアピール|例文付き

働く上で大切なことを聞かれたらどのように回答しますか? 今回は面接を勝ち抜くための「働く上で大切なこと」の回答方法をご紹介します! 企業が働く上で大切なことを聞く理由や、答えるときの心構えをキャリアアドバイザーが徹底解説します!

記事を読む

このほかに就活の軸の見つけ方はこちらの記事で紹介しています。

関連記事

就活の軸の見つけ方11選! 企業選びの基準を作って効率化しよう

就活の軸の見つけ方がわからない人必見! 今回は就活の軸の見つけ方11選をキャリアアドバイザーが紹介していきます。就活の軸を持つべき理由や、決める時の注意点も合わせて解説。また選考で答える時の例文も業界別に紹介しているので参考にしてみてください。

記事を読む

③キャリアプランを考える

自己分析や就活の軸を考えるのに併せて、キャリアプランも考えておきましょう。キャリアプランは選考でたずねられることもありますし、企業選びにも役立ちます。

就活生

早いうちから管理職に就きたい!

学生の中にはこのように考える人もいますよね。しかし企業によっては年功序列の制度を採用しているところもあり、企業側が従業員に用意しているキャリア(キャリアパス)がすでに決まっているところもあります。

若いうちから管理職を目指す人がこのような企業に入社すると、自分で思い描くキャリアを実現させることは難しいかもしれません。

自分がどんなキャリアを歩みたいか、そしてそれをかなえられる企業はどこか、という視点で企業選びをするのも良いでしょう。

キャリアプランはこちらの記事を参考にして考えてみましょう。

関連記事

例文付き|面接で聞かれるキャリアプランの答え方・作り方を解説

面接でキャリアプランを聞かれたときは、最終的な目標と、目標を叶えるための計画、達成に向けてすべき努力について述べましょう。今回はキャリアプランを考えるメリットやキャリアプランの評価基準を解説していきます。またキャリアアドバイザー監修のもと、キャリアプランの考え方や面接での伝え方も例文付きで紹介します。

記事を読む

関連記事

キャリア形成とはなりたい自分に近づくためのステップ! 考え方を徹底解説

キャリア形成とは仕事の経験やスキルを計画通りに積んでいくことです。このビジョンが明確だと周囲と差別化できますよ。 この記事ではキャリア形成のために必要な力や方法などをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、学生のうちから考えを深めておきましょう。

記事を読む

ライフプランも考えておこう

キャリアプランと同じくらいに大切なのがライフプラン。特に女子の場合は出産や育児と言った女性ならではのライフイベントがありますよね。

たとえば将来的に子どもを産みたい人なら、育児をしながらでも働けるような仕事や制度が整っていることを軸にして企業選びをする必要があります。キャリアプランには、ライフプランも組み込んで考えておくようにしましょう。

就職先を決めるための企業・業界研究

自分のことを理解して、自分がどんな企業に入社したいかが見えてきたら、次は企業に目を向けましょう。

世の中にはさまざまな企業がありますから、その中からまずは企業を絞り込み、企業研究や業界研究をおこなって理解を深めていくことが大切です。

正しく企業を理解しよう

就活生

とりあえず、金融関係の企業に就職したいと思っていて……。

キャリアアドバイザー

良いですね。どこの企業ですか?

就活生

特に決めていません。大学で金融関係について学んでいたので知識はあるし、金融は安定してるって聞くし、金融ならどこでも良いかなって思います。

キャリアアドバイザー

「金融」と一言で言っても、さまざまな企業があります。自分に合う企業・合わない企業があるので、まずは企業をきちんと理解することから始めましょう。

企業選びをする際に、その企業のことをきちんと理解しておくことは非常に重要です。先ほど説明したように企業ごとにおこなっている事業は違いますし、特徴もさまざま。

自分がやりたい仕事なのか、どんな雰囲気なのかをしっかりと掴んでおきましょう。ここでは企業研究をおこなうための手段をいくつか紹介しますね。

企業のHPや採用サイト

大半の企業は、インターネット上で企業名を入れて検索をかければホームページ(HP)を見ることができます。まずは企業のHPを見てみましょう。企業がどんな事業をおこなっていて、どれくらいの規模の組織なのかがわかります。

採用サイトは就活生が見るために作られたサイトなので、HPと同じような内容はもちろん、自社の魅力を伝えるために、働く上でのやりがいや企業の雰囲気なども記載されていることもあります。また、求める人物像が載っていることが多いため、自分のスキルが活かせるかを考えることができますね。

- 事業内容

- 事業規模

- 企業理念

- 経営方針

- その仕事のやりがい

- 企業の雰囲気

- 求める人物像

説明会

説明会に参加すると、HPや採用サイトで記載されていることについてさらに詳しく知ることができます。事業内容によっては、具体的にどんな事業をおこなっているか、文字だけではわからないこともありますよね。

採用担当者が企業情報についてわかりやすく説明してくれる機会になります。また採用担当者に直接会えることで、その企業のイメージもさらに膨らむのではないでしょうか。

ちなみに説明会には「合同説明会(合説)」と「単独説明会(単説)」の2種類があります。合説は一日でさまざまな企業に触れることができ、単説はその企業だけの情報を深く知ることができます。

- 事業内容

- 部署

- 具体的な仕事の説明

- 福利厚生

インターン

インターンシップは、企業の実際の空気感を肌で感じることができる機会です。その形式にもよりますが、就業体験をおこなえたり、企業が扱っている商材を用いたグループワークをおこなうことが多く、より仕事への理解が深まります。

またメンターとして実際にその企業で働く社員とかかわる機会もあります。その企業や部署の実際の雰囲気に触れることができるので、その企業が自分に合っているかを考えやすくなるでしょう。HPや説明会よりも、企業をより深く知れる機会と考えると良いですね。

- 実際の雰囲気

- 実際の仕事内容

OB・OG訪問

その企業で働くOB・OGを訪ね、企業の情報や仕事内容について話を聞くことで、企業理解を深めることもできます。インターンと同様に実際の仕事内容について知れるため、企業や業界の生の声を知ることができます。

また、ゼミやサークルの先輩であれば気が知れた関係であるため、その企業のマイナスな面なども質問しやすいでしょう。

- 実際の仕事内容

- 企業の詳細な雰囲気

- 企業のマイナスな一面

OB・OG訪問は、ここで説明した以外にもさまざまなメリットがあります。実際におこなってみたいと感じた人はこの記事を読んでみると良いでしょう。手順を詳しく説明していますよ。

関連記事

OB・OG訪問攻略ガイド|企業理解や選考に役立てるコツを解説

OB・OG訪問をして周囲と差をつけよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「OB・OG訪問って必要なんですか?」「OB・OGってどうやって見つければいいんですか?」 就活生から、こんな声を聞くことがあります。 […]

記事を読む

さまざまな視点から企業を分析しよう

一言で「企業」と言っても、所属が異なります。自分の興味がある企業がわからない・絞り切れない場合は、企業という視点で企業選びをするのではなく、視点を少し変えてもっと広い視点で企業を見てみましょう。

視点①業界

すべての企業は何らかの業界に所属しています。業界とは「企業を産業や商業で分類したものであり、大きく「メーカー」「商社」「小売」「金融」「サービス」「マスコミ」「IT」「官公庁・公社・団体」の8つに分けることができます。

業界によって取り扱っているものはさまざまであり、ビジネスモデルも違います。自分がどんな商材を扱いたいかを考えて業界を定めることで、おのずと企業も絞れますよ。

8業界についてはこちらの記事で解説しています。業界の選び方についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事

就職活動で失敗しない業界選び|8業界の特徴や適性を完全網羅

就職では業界の種類や特徴を知って、自分に合った業界を選ぶことが重要です。 この記事では、8業界の特徴、自分の適性を知る秘訣、業界選びのポイントなどをキャリアアドバイザーが解説します。 動画や業界選びの注意点も参考に、ミスマッチを防ぎましょう!

記事を読む

業界研究の際は業界研究ノートを作るとさらに理解が深まります。こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

関連記事

周りと差がつく業界研究ノートの作り方|状況別の活用法まで解説

業界研究ノートは就活成功に近づくツールです!今回は周りと差をつける業界研究ノートの作り方を紹介していきます。キャリアアドバイザー監修のもと、業界研究ノートに書くべき7つの項目や業界研究ノートの例も紹介しているので、業界研究ノート作成の参考にしてください。

記事を読む

視点②職種

一つの企業の中でも、さまざまな職種があります。たとえば「営業職」「事務職」「販売職」などが挙げられますね。こういった職種は、一つの企業に限らずさまざまな企業で共通してあるものです。

また職種は就職後に自分が実際に就くものでもあります。そのため、先に企業を決めるのではなくまずは自分がどういった職に就きたいかという視点で考えることから始めても良いでしょう。

視点③社風

社風とは「企業が持つ独特な文化や価値観、雰囲気」のこと。人にたとえるなら「人柄」のように考えるとわかりやすいでしょう。「親しみやすい」「真面目」など、人それぞれの雰囲気が、企業でいう社風にあたると言い換えてもいいですね。

企業の社風によっては働きにくさを感じてしまうところもあるので、自分と合った社風であるかという視点で企業選びをしても良いですね。

社風についてはこちらの記事を読んでみましょう。自分に合った社風の考え方も解説してあるので、ぜひ企業選びに役立ててください。

関連記事

社風を科学しよう! 自分に合った企業が見つかる分析方法を徹底解説

入社後に後悔しないためにも、社風の理解はとても大切です。今回の記事ではキャリアアドバイザーが、なぜ社風を理解することが大切かを解説した上で、社風を把握するための切り口や方法を紹介していきます。業界ごとの社風の傾向も紹介しているので、自分に合った企業探しの参考にしてみてください。

記事を読む

これ以外にも、こちらの記事でも企業探しの方法をいくつか紹介しています。

関連記事

優良企業の探し方25選|就活ナビサイトだけじゃない情報収集術

就活で企業の探し方には3つの秘訣があります! 今回はそんな就活での企業の探し方の3つの秘訣を紹介するとともに、キャリアアドバイザー監修のもと、企業の探し方を25選紹介していきます。企業探しの情報をしっかりと集めて、優良企業を探しましょう!

記事を読む

このほかに、特に文系女子に特化した職業選びのヒントをこちらの記事で紹介しています。気になる人はぜひ読んでみてください。

関連記事

文系女子が職業選びで押さえるべき6つの指標|業界や職種も紹介

文系女子が職業選びで押さえるべきポイントは7つあります。今回は、文系女子が職業を選ぶ際に企業情報でチェックすべき項目やライフプランの描き方などをキャリアアドバイザーが解説します。優先したいこと別に考えるべきこと、おすすめの業界・職種もぜひ参考にしてくださいね。

記事を読む

キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる

まだ就活が序盤の段階であれば、気になった企業はとりあえずプレエントリーだけでもしてみてはいかがでしょうか。プレエントリーは企業へ「興味があります」という意思表示であり、選考への応募ではありません。

「しっかり下調べをし、志望度が高くないとエントリーしたくない」と考える学生もいますが、企業HPなどインターネットで集めた情報には限りがあり、実際に自分の目で見てみないと、社風が合っているかどうか、自分がやりたいことが実際に叶えられそうかはわかりません。まずはプレエントリーをしたうえで、説明会に参加したあとに選考に参加するか決めることをおすすめします。

キャパオーバーにならないようスケジュールにも気を付けて

とはいっても、もちろんやみくもなプレエントリーは避けましょう。学生の中には100社近くエントリーする人もいますが、よほどスケジュール管理に自信がないと難しいでしょう。

人によってエントリーする最適な企業数は異なるため、自分のキャパシティと相談しながら決めましょう。その範囲の中で「一度説明会に参加してみたい」と感じた企業には積極的にプレエントリーをすると良いですね。

プレエントリーの意味など、詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事

プレエントリーとは就活で最高のスタートを切る手段|活用方法を伝授

プレエントリーとは就職サイトを通じて、企業に興味をもっていることをアプローチすることです。今回はプレエントリーの4つの特徴を紹介し、プレエントリーを活用するコツをキャリアアドバイザーが解説します。プレエントリーを有効に活用することで就活で最高のスタートを切りましょう。

記事を読む

自分に合ったエントリー数の考え方はこちらの記事で説明していますよ。これから就活を始める人はぜひ読んでみてくださいね。

関連記事

就活における平均エントリー数は? 文理・業界別ES通過率で解説

エントリー数は就活の方針によって異なる こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「就活エントリーは何社くらいが適切でしょうか」 「何月ごろにエントリーすればいいでしょうか」 といった就活生の声を聞きます。平均のエン […]

記事を読む

あなたが受けないほうがいい職業は?

3分でできる適職診断で確認してみよう

入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。

そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。

自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。

内定承諾先が決まらない①内定先が複数あるパターン

内定先にメリットを感じながらもデメリットに懸念を感じ、承諾に一歩踏み切れない場合もありますね。

企業の情報を整理したうえで「自分が何を重要視して企業選びをしていたか」を今一度振り返って考えてみましょう。

それぞれの企業の長所・短所を理解する

たとえば、設立年数が浅いベンチャー企業から内定をもらっていたとします。若くてスピード感のある企業は「さまざまなことに挑戦できる」「若手の裁量権が多い」などが魅力でありメリットですよね。

しかし、言い換えれば教育体制などの制度が整っておらず、自分で模索しながら仕事を覚えていく必要があるかもしれません。そのため、先輩からの丁寧な指導は受けられない可能性もあるなど、デメリットも存在します。

企業には必ずメリットもあればデメリットもあります。必ず企業のデメリットにも目を向けて、企業を正しく理解し、本当に自分に合っているのか考えてみましょう。

自分が求める条件に優先順位をつける

自分が働く上で重要視する条件はいくつかありますよね。決まったフォーマットはないので、自分が重要だと思う情報を挙げてみます。たとえば「仕事内容」「成長率」「安定性」「社風や雰囲気」「給与」「休日」「勤務地」などが挙げられます。これを表にして「○」「△」「×」の3段階で評価してみましょう。

それぞれの項目を「○は3点、△は2点、×は1点」と点数を定め、すべての項目の得点を足し合わせた値で、複数の企業を比較します。

この状態では点数が同じ場合もあるので、わかりにくい人もいるでしょう。実際に上の例だと、A社とC社は同じ点数になっています。

しかし、すべての条件がまったく同じ希望度というわけではないでしょう。就職するうえでマストな条件もあれば「あったらいいな」程度の条件もあるのではないでしょうか。

次は求める条件に優先順位をつけ、その順位に応じて点数を増やしていきましょう。今回は条件が6つあるので、優先順位が高いものから順に6倍、5倍と増やしてみます。こうすることで優先順位を考慮した上で比較できるため、より適切に評価することができますよ。

先ほどはA社とC社が並んでいましたが、こうして優先順位も加味すると自分の希望にもっともかなっている企業はA社だと理解することができますね。

企業に求める条件例

働く上で求める条件は人によってさまざま。ここではその条件を「企業」と「仕事」の2つの視点でいくつか紹介しますね。

ぜひ自分の企業選びの参考にしてください。

- ○社風

・意思決定が早い

・風通しが良い

・仕事とプライベートが分けられている

・手を挙げただけチャンスがある - ○共に働く人々

・チームワークを大切にしている

・女性が多い職場

・尊敬できる上司の元で働ける

・経営幹部との距離が近い職場 - ○成長環境

・スキルを高められる

・独自のキャリアプラン制度がある

・上司が部下を育てる意識が強い

・自分で考えさせる文化がある - ○働きやすさ

・出産後も働ける

・長く健康的に働ける

・柔軟な勤務形態

・悩みを相談しやすい環境が整っている - ○グローバル

・海外で活躍できる

・日本から世界へ発信できる

・さまざまな国の人と関われる

このほかにも企業選びの基準についてこちらの記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

会社選びの基準15選|本当に自分が働きやすい会社を見極めよう

会社選びの基準を決めて、自分に合う会社を見極めよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「自分が働きやすい会社ってどう見つけたらいいんですか?」「自分に合った会社の選び方がわかりません」 学生からこのような相談 […]

記事を読む

仕事に求める条件例

働く環境に関する条件が「企業に求める条件」なら、自分が実際におこなう事柄に関する条件が「仕事に求める条件」と言えるでしょう。自分はどんな仕事に就きたいのか、本当に自分に合った仕事なのかを見極めるために、是非参考にしてください。

- 自分が好きな仕事

- 得意が活かせる仕事

- 人に誇れる仕事

- 社会に貢献できる仕事

- 長く続けられる仕事

- 安定した仕事

- 夢が実現できる仕事

- 自分の力を試せる仕事

就活の軸と照らし合わせる

多くの学生は就活の序盤で、就活の軸として自分がもっとも重要視することを定めたはずですが、選考中にさまざまな企業に触れることで、その軸がぶれたり別の項目を気にしてしまうものです。

就活生

うーん、この企業はちょっと年収が低いことが心配だなあ……。

キャリアアドバイザー

あれ? この間就活の軸を「若いうちから裁量ある仕事ができる企業」って決めましたよね?

迷ったときは改めて自分の軸を見直しましょう。もともとの軸が「若いうちから仕事を任されること」だとすれば「年収」は「あったらいいな」程度の条件です。企業選びで一番上に来るものではないですよね。

もともと定めた軸とは少し違うことが気がかりになってしまい内定承諾に一歩踏み切れなくても、就活の軸をしっかり定めていたのなら、その軸に沿って就職先を決めれば、働いてからミスマッチを感じる可能性は低いですよ。

キャリアプランと照らし合わせる

キャリアプランと照らし合わせることでも就職先を決めることができます。たとえば「将来的には独立したい」と考えている人は、離職率が低い企業だと企業に囲われてなかなか独立ができないかもしれません。離職にはマイナスな要素だけではなく、ステップアップのための離職も含まれるので、それも加味すると良いですね。

自分の描くキャリアがその企業でかなえられそうか、今一度自分が立てたプランと企業とを照らし合わせて考えてみましょう。

過去の自分と照らし合わせる

就活の軸やキャリアプランなどをしっかり考えないまま内定をもらった人もいるかもしれません。企業選びの基準となるものがなく、余計に就職先決めが難しく感じるでしょう。

そういった人たちは、まずは過去の自分と照らし合わせるようにしましょう。明確に意識してはいなくても、企業選びの基準はすべて自分の過去の経験に基づいています。

過去の経験を振り返るには、自分史やモチベーショングラフを使うのがおすすめです。

- 自分史…自分の過去から現在までを振り返った記録のこと。

⇒これまでの思考の傾向や行動を分析することで自分の価値観や大切にしていることが明確になる。 - モチベーショングラフ…過去の経験を時系列に振り返り、感情の揺れ動きを縦軸にモチベーションの高さ、横軸に時間として描き出すもの

⇒自分がどのような環境で力を発揮できるのか、逆にやる気をなくしてしまうのはどういった環境なのかを可視化できる。

これらの手法を使うと、自分にとって大切なことやモチベーション高く仕事をするための環境がわかりますよね。それに沿った企業選びをすると良いでしょう。

自分史を作ってみようと思った人は、こちらの記事を読みながら手順に沿って試してみてください。

関連記事

自分史の書き方3ステップ|記入例や就活に役立つ自己分析方法を解説

自分史を作成することは、就職活動を効率的に進めるのに役立ちます。 この記事では、自分史の作成方法と自己分析の仕方をキャリアアドバイザーが解説します。 自分史を活かせる質問例や回答例も紹介しているので、自己分析の際の参考にしてみてくださいね。

記事を読む

キャリアアドバイザーコメント加藤 大智プロフィールをみる

企業を選ぶ際「やりたいことが叶えられるか」といった視点で考える方法が一般的です。しかしこの考え方はたしかに大切ですが、理想が実現できるかどうかは入社しないとわからない部分もあり、就活の段階から判断するのは難しい面もあります。また、将来やりたいことや企業に求める条件は、年々変化していく可能性も大いにあります。

「やりたいこと」ではなく「やりたくないこと」で企業選びをするのもあり

しかし「やりたくないこと」「苦手なこと」については、基本的に変わらない人が多いのではないでしょうか。たとえば、データ入力のアルバイトの経験から「ルーティン作業が苦手」とわかった人が事務職として入社し、日々データ入力や事務作業を繰り返すことは苦痛になりそうだと容易に判断できますよね。

このように、これまでの経験から生まれた考え方やある程度習慣化されている自分の特性は、環境が変わっても揺るぐことはあまりありません。自分にとって譲れない苦手なもの、嫌なものをピックアップし、それらをできるだけ排除できる企業を選ぶ方法があることも覚えておいてくださいね。一度入社すると長く働くことになるので、ストレスになり得る要因は少ない方が活き活きと働くことができますよ。

内定承諾先が決まらない➁すべての内定先の志望度が低いパターン

次に、内定をもらっていはいるものの、その内定先にあまり行きたくないと考えている人の対処法を解説します。第一志望群にすべて落ちたり、滑り止めしか受からなかったりすると、その内定先に対してネガティブな気持ちを抱えがちです。

一旦落ち着いて、その企業について「本当に自分にとって良くない企業なのか」と改めて考えてみましょう。

その企業の魅力を再度考える

たとえ第三志望群であれ滑り止めであれ、エントリーしたからにはその企業に対して何かしらの魅力を感じていたはずです。本命企業に落ちてしまうと、志望していたとき以上に本命企業が眩しく見えて「あの企業じゃないとやりたいことができない」と考えてしまうかもしれません。

しかし、内定をもらったその企業だからこそできることも必ずあるはずです。エントリーしたときは何かしらの魅力や可能性を感じていたはずなので、改めてその企業に向き合い、自分がなぜエントリーしようと思ったのか、企業の魅力を再度考えてみましょう。

キャリアアドバイザー

今一度向き合うことで、当時見えていた魅力に再度気付けるかもしれません。「やっぱりここでも頑張れそうかも」と思えるかもしれませんよ。

滑り止め企業の中から承諾先を選ぶコツをこちらの記事でも解説しています。

関連記事

滑り止め企業は就活成功への鍵! 選び方や選考の注意点を徹底解説

就活において滑り止め企業を受けることは必要不可欠です。今回は就活における滑り止め企業を受けるメリットや、選ぶ際の注意点をキャリアアドバイザーが解説していきます。滑り止め企業を受けることで自信をもって本命の選考に挑みましょう。

記事を読む

その企業のデメリットを分解してみる

その企業の志望度が低い理由は企業のデメリットばかりが見えてしまっていることが大きいです。しかし実はそのデメリットは分解すると3つの種類に分けられ、自分がもっとも重要視すべきデメリットがわかりますよ。

性質ごとに分けてみる

- 重要性…入社にあたり絶対に解決すべきか?

- 解決性…自分の努力で解決できるか?

- 固有性…その企業だけで起きるのか?

自分が思うデメリットを①→②→③の順にあてはめてみましょう。

「①入社にあたり絶対に解決する必要がない」のなら、そのデメリットで入社を悩む必要はありませんよね。解決すべき問題なら、②その解決が自力でできるのか他力なのか考えましょう。自力で解決できるなら解決に向けて動けば良いでしょう。自力では解決できないときに、③を考えます。

基本的に③まで残ったデメリットは要検討すべきものです。場合によっては内定承諾を見送るべきかもしれません。その企業だけで起きるのならそれはなおさら。

しかしほかの企業でも起こるデメリットなら「その企業への就職を悩む」理由にはならないので、内定が複数ある場合は他社のメリットやほかのデメリットとを比較してみましょう。相対的に他社よりも良く映るなら、そのデメリットは考えなくても良いかもしれません。

懸念事項を考える

「第一志望群じゃないから」などという曖昧な理由ではなく、自分がその企業に対して何に不安を持っているのか、しっかりと考えてみましょう。懸念事項がわかれば、それに沿った考え方ができますよ。

就活では妥協することもあるもの。懸念事項に関して妥協をして良いのか、こちらの記事でも詳しく解説しています。

関連記事

就活で妥協するかは企業に望む条件で決める|4ステップで判断しよう

就活で一切妥協をしないのは難しいので、条件の優先順位を決めることが重要です。今回は就活で妥協をすることのメリット・デメリットを3つずつ紹介していきます。妥協しないための優先順位の付け方もキャリアアドバイザーが紹介しているので、参考にしてください。

記事を読む

仕事内容:「will」と「can」は区別する

就活生

仕事内容がちょっと……。

仕事内容に不安を抱える学生は、それが「やりたくない」なのか「自分のスキルではできない」なのかしっかり考えます。多くの学生が「やりたい(will)」という視点で企業を選びますが、やりたいこと=できることとは限りません。むしろ、どんなにやりたいことでも実際やってみるとまったくできずに、やりたくないことに変わってしまうこともありえます。

「その仕事をやりたくない」という理由で迷っている人は「自分のスキルでできるか」という視点でもう一度仕事を見てみましょう。

やりたくないことでも、自分にできることなら徐々に楽しさを感じていくものです。そのうえで「できない」ことなら、承諾を少し検討しても良いかもしれません。

雰囲気や環境:先入観で過度に意識しない

就活生

社風が気になります……。

働く上でその企業の環境というのは非常に重要ですよね。たとえば「社員が皆仲良しです!」とアットホームな社風に惹かれる人も多くいますが、人づきあいが苦手な人やそもそも働くうえでの人付き合いをおっくうに感じる人には懸念点とも言えます。

しかし、社員みんなが仲が良いからと言って「社員と仲良くすることが仕事に必須」というわけではありません。社風はあくまで社風であり、その社風を形作る傾向の人が多いだけであって、その社風に縛られる必要はないのです。

重要なのは会社の雰囲気に乗ることではなく、どのように社内の人とかかわるか。企業の雰囲気などを過度に意識しすぎず、そのほかの条件とも比較してみると良いでしょう。

福利厚生:あまり重要視しすぎない

就活生

福利厚生があんまり……。

福利厚生も企業選びの重要な指標です。ただ、福利厚生が企業を選ぶうえでもっとも大切なのかきちんと再検討すべきです。

社会人は一週間の多くを仕事に費やしますよね。働く時間のほうが休日に比べて圧倒的に多いので、休日よりも働く環境や仕事内容などにフォーカスしたほうが良いでしょう。そのうえで、自分がいきいきと気持ちよく働くためにどうしても福利厚生が重要になるのかを検討してください。

福利厚生については、そのメリットや必要性などをこちらの記事で紹介しています。併せて読んでおきましょう。

関連記事

福利厚生の充実度は企業選びの重要要素! 利点や把握方法まで解説

福利厚生の充実度も企業選びの軸になる こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。 「福利厚生って企業によって全然違うので、よくわからない」「福利厚生が充実している企業ってやっぱり良いんですか?」 という就活生の声をよく […]

記事を読む

内定者向けのイベントに積極的に参加する

内定者向けに開かれる懇親会や先輩社員との座談会に積極的に参加してみましょう。そこでは先輩社員だけでなく、今後「同期」となる可能性のある学生が多く参加します。同期は自分と一緒に社会人生活をスタートさせ、つらいときなどに愚痴をこぼしたり相談ができる貴重な存在です。

「入社したくない」という意志が強くても、今後一緒に働くであろう同期と会話してみると、案外楽しそうかも、やっていけそうかもと思えたりするものです。また先輩社員と早いうちからつながりを作れるのも良いポイントですね。

就活を続ける

さまざまな可能性を検討した結果、どうしても内定先の企業に納得ができない場合は就活を続けるのも手です。就活の正しいゴールは、自分が納得する企業に入社すること、そしてその就職先でいきいきと働くことです。

よく考えた末に、納得して内定が承諾できないのなら、就職後もしっかりと働くことは難しいかもしれませんよね。

本当に自分が入社したいと思える企業に出会うまで、就活を続けてみましょう。就活では秋・冬採用もあるので、多くの学生が就活を終わらせたからと言って応募できる企業がなくなるわけではありません。また就活には縁もあるので、思いがけないところで良い企業に出会えることもあるものですよ。

就活における縁についてはこちらで解説していますよ。一度目を通してみても良いですね。

関連記事

就活で縁に恵まれるかは自分次第! 縁をたぐりよせる6つの方法

就活での縁は待っていても訪れない こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「就活の縁って結局何なんでしょうか」「就活って縁なのですか?実力じゃないんでしょうか?」 という質問をよく聞きます。「就活は縁」という言葉を […]

記事を読む

就活エージェントを頼る

一人で就活をすることに限界を感じたら、就活エージェントを頼りましょう。エージェントは就活のプロですから、学生の人柄やスキルなどをしっかりと熟知したうえでその学生に本当に合った企業を紹介してくれます。

就活は一人でおこなうものではありません。むしろ他人からの視点で初めて気づくこともあるものです。一定の客観性を持ってアドバイスしてくれることも多いので、就活エージェントを活用して就活をすすめるのも一案ではないでしょうか。

キャリアパーク就職エージェントでは就活ノウハウから最適な企業紹介もおこなっています。気軽に相談してみてくださいね。

内定承諾の期限を延長できないか聞いてみる

就活を続けても志望度の高い企業に出会えるかわかりませんし、ほかの企業の内定を獲得できない場合もあります。内定を獲得している企業の承諾をすべて断ったあとで、そのほかの企業の内定を得られなかった場合「就職浪人をしてしまうかも」と心配している人もいるのではないでしょうか。

そうしたときは、内定企業から承諾期限を延長できないか聞いてみましょう。延長に応じてくれた場合「延長期限まで就活をやってみる」といった選択肢も増えます。「自分は内定を持っている」という安心感を持ちながら就活を続けられますよ。

- いま内定獲得している企業から承諾する

- 内定をすべて断って就活を続ける

キャリアアドバイザーコメント酒井 栞里プロフィールをみる

内定の承諾を迷っている人の中には、辞退するほどではないが承諾まで踏み込めないという人もいるでしょう。その場合「まだ志望度の高い企業の選考が進んでいる」もしくは「企業の目星はないが、もっと良い企業がないか探したい」といった理由が多いのではないでしょうか。

まず、まだ志望度の高い企業の選考が残っている場合、その選考を受けきれるよう、内定先の企業に承諾期限を延ばせないか交渉しましょう。受けきってから決めて良いと言う企業もあれば、期限は延ばせないと言う企業もあります。後者の場合は、内定を辞退し選考を続けるリスクと、自分が納得するまで就活を続けたい思いのどちらを優先するか考えたうえで動きましょう。

働きやすくするのは自分! 手持ちがなければ、思い切って承諾するのも手

しかし、ほかに志望度の高い企業がないにも関わらず、まだ良い企業がないかと探してしまう場合は、今内定が出ている企業に承諾する選択肢も一つの手といえます。企業は何万とあり、内定先の企業よりも自分に合った企業はあるでしょう。しかしその中から、もっとも自分に合った企業を見つけられる保証や、そこから内定をもらえる保証はありません。

しかし入社してみると自分に合っていて結果的に入社して良かったという学生も多くいるものですし、その企業での働きやすさは自分次第で変えられることもあります。「どうしても入社したくない」というような大きな不満がなければ、意を決して内定を承諾してみてはいかがでしょうか。

こんな決め方は避けよう! 就職先選びで気を付けたいポイント

就職先を決めるための手段をいくつか解説してきましたが、決め方で避けたほうが良いポイントも存在します。このポイントを指標にして企業選びをおこなうと、入社後に逆に「こんなはずじゃなかった」と思ってしまう可能性もあります。事前に知っておきましょう。

他人の意見に流される

就活生

口コミで評判が良くなかったし、親にもやめなさいと言われたので……。

他人の意見を指標として就職先を決めるのはやめましょう。最終的にその企業で働くのはあなた自身であり、親でも友人でもありません。

また、口コミはネガティブな情報が多いですよね。しかし、これらはあくまで個人の感覚です。残業が多いのは自分の能力次第では問題ないことも考えられますし、上下関係の厳しさは、その人が過敏に受け取っているだけかもしれません。

他人の意見を鵜呑みにせず、自分でその情報が正しいのかを考えたうえで、自分の意志で決断するようにしましょう。

採用担当者の人柄だけで判断する

就活生

採用担当の方の人柄に惹かれて、一緒に働きたいと思ったのでこの企業にします!

決め方を「その企業で働く人」にするのはまったく問題ありません。しかし「採用担当に惹かれたから」という理由は避けたほうが良いでしょう。

就活中はどうしてもその企業の採用担当者と接する機会が多くなります。そのため、採用担当者の人柄が良いとその企業全体の印象がよく見えるものですよね。しかし、実際にあなたが一緒に働くのは採用担当者でじはなく配属部署の人たちです。

採用担当者の人柄が非常に良くても現場の社員とは合わなそう、ということもまれに起こります。人で企業を決めるときは、自分が実際に一緒に働く社員をしっかり見た上で決めましょう。

福利厚生を主軸に企業を選ぶ

就活生

福利厚生の良さが魅力です! ここにします!

福利厚生には法律で定められている「法定福利」のほかに、企業が独自で導入する「法定外福利」があります。学生が魅力に感じるのは法定外福利のほうが多いでしょう。

ただし、法定外福利は法律で決められていない以上、今後も常時設けられるものとは限りません。いつかその福利厚生制度が撤廃される可能性もあるのです。福利厚生を決め手にして就職先を決めてしまうと、その福利厚生制度が今後なくなったときにモチベーションが保てなくなる恐れがあります。

そのため、企業の福利厚生だけを決め手にするのは避けたほうが良いでしょう。

知名度や企業規模で決める

就活生

知名度もある大手の企業に入っておけば心配ないですよね。

企業の大きさや知名度だけで企業選びをするのも控えたほうが良いでしょう。たしかに知名度のある大企業のメリットは多くあります。大きい企業ということはそれだけ新人の教育が徹底されていたり制度が整っているなど、人が長く続けられる安定性もあるでしょう。

しかし、知名度のほかに歴史のある企業が多いため保守的な社風であったり、規模が大きい分経営陣との距離が遠かったりします。若いうちから昇進を目指してステップアップしたい人にとっては向かない企業かもしれません。

就職先に悩む学生からよくある質問に回答!

志望先を絞り切れず、どこにエントリーしたらいいのか決めかねている学生はもちろん、内定を複数の企業からもらったもののどの企業を選んだらいいのか悩む学生や第一志望から内定を得ても本当にこの企業で良いのかなどと、毎年多くの相談が寄せられます。そんな学生の相談にキャリアアドバイザーが回答します。

-

内定を承諾する就職先を決められないときの対処法を教えてください。

面接を何度か受けて、採用担当者や経営トップ層の話を聞いているうちに、滑り止めのつもりの企業の魅力が増し、志望度の順位が入れ替わることだってありえることでしょう。入社後に後悔しないためにも、改めて企業にもとめる条件の優先順位を見直し、絶対譲れないものとある程度妥協できるものの再検討をすることが必要です。

そのうえで、各企業のメリット・デメリットを書き出して、自分が付けた優先順位とのすり合わせをしましょう。自分の就活の軸に当てはまるのか、将来のキャリアプランがかなう企業か、十分に能力を発揮して貢献し成長やスキルアップにつながる企業かを見極めて最終判断をしましょう。

-

就職先を決められないときに気を付けることを教えてください。

就職先を決められないとしても、周囲の声を鵜呑みにするのは避けましょう。自分で判断できないと、友人や親族の意見に従ってしまいたくなる場合もありますが、あくまでも就職するのは自分です。入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、自分の意志で決めることが重要です。

もちろん、周囲の意見を参考にするのは問題ありません。周囲の意見で気づく点もあるかもしれないので、そういった意見を踏まえたうえで最終的には自分で就職先を決めるようにしましょう。

働く上で大切にしたいことから就職先を決めよう

いざ就職先を決めるときは、手元にさまざまな情報があったり何か決定打に欠けたりしているなどの理由でうまく決め切れないものです。

就職先は、自分のことと企業のこととをしっかり理解したうえで、双方を照らし合わせて決めることが重要です。自分が働く上で大切にしたいことは何か、それをその企業でかなえられそうかという視点で判断しましょう。

就活のゴールは就職後にいきいきと働くことです。それができるような選択をしてくださいね。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

いざ就活を始めようとしても、どの企業にエントリーしたらいいかわからないや……。