目次

- 「就活がわからない」は全体の流れ×時期別のタスクを把握して解決!

- 大前提! 就活がわからないと悩む人が押さえておくべき基礎知識

- 「就活」とは希望する会社の内定を得るための活動のこと

- 最初は「わからない」のが当然

- 少しずつでも準備を進めることが大切

- まず就活における「わからない」を4つに分類しよう

- ①情報収集の方法がわからない

- ➁やるべきことがわからない

- ③適性がわからない

- ④企業選びの軸がわからない

- 「就活がわからない」から脱出するために就活全体の流れを把握しよう!

- 【大学2年生の2月〜3月】スタートが肝心! 就活準備期でやるべきこと

- ①まずは自分について知ろう

- ➁企業について知ろう

- 【大学3年生の4月〜6月】就活初期で就活生がやるべきこと

- ①インターンに申し込もう

- ②ESの作成を始めよう

- ③Webテストの勉強を始めよう

- ④基礎的な面接対策に取り組もう

- 【大学3年生の7月~12月】就活中期で就活生がやるべきこと

- ①インターンへ参加しよう

- ②合同説明会に参加しよう

- ③OB・OG訪問に取り組もう

- ④志望先によっては早期選考へ参加しよう

- 【大学3年生の1月〜3月】情報解禁直前の時期の就活でやるべきこと

- ①自己分析・業界分析を深めよう

- ②ESをブラッシュアップしよう

- ③模擬面接を重ねよう

- ④Webテストの模擬試験を受けよう

- 【大学3年生の3月〜大学4年生の5月】就活の情報解禁直後の時期にやるべきこと

- 本選考にエントリーしよう

- 会社説明会に参加しよう

- 本選考を受けよう

- 選考の振り返りをしよう

- 【大学4年生の6月〜】就活後期にやるべきこと

- 選考企業を追加しよう

- ベンチャー企業も視野に入れよう

- 業界の幅も広げよう

- 内定が出ない場合には秋採用も検討しよう

- 企業の種類によって就活スケジュールが異なるので注意しよう

- 経団連企業

- 外資系・経団連非加盟企業

- 「就活がわからない」は全体の流れと時期別のやるべきことを明確にして解決しよう!

「就活がわからない」は全体の流れ×時期別のタスクを把握して解決!

こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から

「就活で何からすればいいかわかりません」

「どうやって企業を選べば良いですか」

という声を聞きます。就活に対して漠然とやることが多いというイメージを持っているものの、実際に何からすればいいのかわからない学生も多いですよね。しかし、就活の「わからない」はやるべきことをひとつずつ対処していくことで必ず解決できます。

この記事では、まず学生が就活に対して感じる「わからない」を分類して、パターンごとの対処法を伝授します。その後、全体の流れと時期別のやるべきタスクについても詳しく説明していきます。

就活がわからない状況から脱却するためにも、就活全体に関する理解を深め、納得のいく就活をするために動き出しましょう。

【完全無料】

大学生におすすめ!

就活準備で使いたい診断ランキング

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう

3位:自己分析ツール

あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します

4位:エントリーシート作成ツール

業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます

5位:マナー力診断

あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

大前提! 就活がわからないと悩む人が押さえておくべき基礎知識

就活を始めたての人や意識し始めたばかりという人のなかには、就活がよくわからないと悩んでしまうこともありますよね。そういった人は、まず就活の基礎知識から押さえていきましょう。

基本的な部分をしっかり把握しておくことで、「なんとなくわからない」という漠然とした不安をを減らすことができますよ。心を落ち着けて就活に臨むためにも、一緒に確認していきましょう。

「就活」とは希望する会社の内定を得るための活動のこと

まず大前提として、「就活」とはどういった活動か、ということを改めて確認しておきましょう。「就活」とは、一般的に学生が卒業後の就職先を決めるための活動を指します。

希望する会社の内定を得るためには、自己分析や企業分析をおこない、自分の適性を把握したうえで自分にマッチした会社を探す必要があります。また、自分に魅力を感じてもらえるよう、企業に合わせた選考対策を重ねていくことも重要になります。

このように、しっかりとした対策が必要不可欠で、かつ社会へ出るための重要な取り組みが就活といえるでしょう。

最初は「わからない」のが当然

就活の重要性は十分理解できていても、就活を始めたばかりのころは「わからない」と感じるのは当然のことです。

とくに近年は就活の進め方や内容が企業によってさまざまになってきており、必要な情報も増えてきている傾向にあります。色々な情報が一気に入ってくると整理しきれないばかりか、頭が混乱してよくわからないと感じてしまうのも無理はありません。

そのため、「わからない」と感じたとしても焦らず向き合っていくことが大切です。

キャリアアドバイザー

少しずつでも準備を進めることが大切

就活が「わからない」と感じたからといって、何も手を付けずに後回しにするのはおすすめできません。就活は必要な情報量が多く、かつ初めて学ぶことも膨大にあります。そのため、少しずつコツコツ準備を進めていくことが大切になります。

あれもこれもと手を出すといっぱいいっぱいになってしまい、うまく進められない可能性もあります。まずは何がわからないのかを整理し、全体の流れを把握したうえで今の自分がやるべきことを見極めていきましょう。

キャリアアドバイザー

計画を立てて一つひとつ準備していけば、かならず乗り越えられますよ。

まず就活における「わからない」を4つに分類しよう

まずは、就活がわからないと感じるパターンについて考えていきましょう。

就活における「わからない」は主に4つのパターンに分けられます。まずは自分がどのパターンに当てはまるのかを考えてみてください。

①情報収集の方法がわからない

1つ目は情報収集の方法がわからないパターンです。「とりあえず会社のホームページを見たけれど、そのほかの情報をどこから仕入れればいいのかわからない」という学生もいるかもしれませんね。

多くの就活生がネットとリアルの世界でそれぞれ情報を集めようとしますが、限られた時間の中での効率的な情報収集に悩むケースも多いです。そのため情報収集の方法も学生が「わからない」と感じる一つの要素です。

キャリアアドバイザー

「就活は情報戦」という言葉があるくらい、就活において情報収集は重要な役割を果たしています。情報収集の段階で遅れをとってしまうと、その後の就活に影響が出てしまう場合もあります。

➁やるべきことがわからない

就活で「何から手をつけて良いのかわからないことだらけで気が重い」という学生もいますよね。またやるべきことを明確に理解できていないが故に、今自分が本当にすべきことをきちんとこなせているのか自信を持てないケースもあるかもしれません。

やるべきことをやるべき順番でこなすことは、最短で内定をつかむためのコツでもあります。しかし就活を自分で進めていくなかで、やるべきことを把握、整理できずに「わからない」と感じている人も多いでしょう。

やるべきことがわからないまま適当に就活を進めてしまうと、納得のいく形で就活を終えられない可能性があります。就活を適当に進めてしまった場合の影響についてはこちらの記事を参考にしてくださいね。

関連記事

「就活は適当でいいや」は危険! 必ず押さえておくべき5つの対策

就活はてきとうでいいと思ってしまうと、その後の結果に影響を及ぼしてしまう危険があります。今回は就活をてきとうに進めることで起こりえる3つの事態を紹介します。また、キャリアアドバイザー監修のもと各フェーズで必須の対策とその重要性も解説していきます。就活はてきとうでいいや、と感じてしまう人はぜひチェックしてみてください。

記事を読む

③適性がわからない

「自分に向いている職業や適性がわからない」という人もいますよね。たとえば、希望の職種は一応あるけれど自分の性格や潜在的な能力がその仕事にあっているのかは自信がない、というケースです。

就活準備を始めたばかりだと、自分にどんな仕事があっているのかを把握する術をそもそも知らないということもあるでしょう。このように「適性がわからない」というのも就活生によくある悩みのひとつです。

こちらの記事では自分に合った仕事を探すための方法を解説していますよ。

関連記事

自分に合った仕事の見つけ方4ステップ|理想の働き方別の適職も解説

自分に合った仕事を見つけるには、自己分析と希望・スキルがマッチする点を見つけることが大切です。 この記事では自分に合った仕事探しの見つけ方をキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、自分に合った仕事を見つけてくださいね!

記事を読む

④企業選びの軸がわからない

最後は「企業選びの軸がわからない」です。企業選びの軸とは、「企業を選ぶ自分なりの基準」のことです。この基準が定まっていないと、そもそもどのような企業に応募したら良いのか迷ってしまったり、選考で質問されたときにうまく答えることができないでしょう。

特に就活に対して強いこだわりがない学生ほど、そもそもの企業選びの軸に悩んでしまう傾向があります。

まずは自分の適性を明確に把握しましょう。

もし上記に該当しない就活の悩みがある場合は、こちらの記事を参考にしてくださいね。

関連記事

就活でありがちな14の悩みを全て解決! 前向きに臨む秘訣も紹介

なぜ悩む? 原因を理解して就活をスムーズに進めよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「もうすぐ就活が始まるけど、うまくいくか不安です」「就活の悩みが多いのですが、他の就活生はどんな悩みを持っていますか?」 […]

記事を読む

まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう

自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。

そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。

自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。

また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。

「就活がわからない」から脱出するために就活全体の流れを把握しよう!

就活がわからない理由と対処法について確認できたら、次に就活全体の流れについて確認していきましょう。いつまでに何をすべきかが明確になれば、自分が今どの時点にいるのかが理解でき、今後の進め方も考えやすくなりますよ。

就活全体の流れについて順を追って確認していくと、一般的に、大学2年の終わりごろから情報収集などの就活準備を始める人が多いと言われています。

その後は、3年の春にはインターンシップ対策を始め、夏~冬にかけてインターンに参加し、情報解禁の3年春に本選考を受け始める、といった流れです。

キャリアアドバイザー

あくまで一般的なスケジュールなため、業界や企業によって例外があることには注意しましょう。

【大学2年生の2月〜3月】スタートが肝心! 就活準備期でやるべきこと

ここからは、時期別に区切ってやるべきことを詳しく説明していきます。大学2年生の2月〜3月の時期は就活準備の初期段階です。「就活を意識し始めたものの具体的に何をすれば良いのかわからない」という学生も多いのではないでしょうか。

この時期の就活準備は比較的まだ時間に余裕があるので、じっくりと自己分析に時間をかけたり、企業研究をメインとした行動をおすすめします。

キャリアアドバイザーコメント乾 花穂子プロフィールをみる

①大学の就活サポートを調べておく

大半の大学は就職活動を支援する部署(例:就職支援課、キャリア支援課、キャリアセンター等)があり、自分の大学がどのような支援を行っているのか確認しておくとよいでしょう。セミナーやイベントの開催、個別相談等、幅広く学生のサポートを実施している大学が多くありますので、今のうちから足を運んで接点を持つことをおすすめします。

②先輩(現4年生・院2年生)とつながる

就職試験を経験した、もしくは真っ只中の先輩とつながりを持つこともおすすめです。自分と年齢が近い先輩の就職活動は、リアルで旬な情報がインプットでき就活がイメージしやすくなります。たとえば、インターンの様子や面接で何を聞かれたかなど聞いてみるのもよいでしょう。特に夏休みが狙い目で、大学が休みの分、時間も作りやすいはず。ゼミやサークル、アルバイト等、自分の持っているネットワークをフルに活かして積極的にコンタクトを取ってみてはいかがでしょう。

①まずは自分について知ろう

まずはファーストステップとして、自己分析であなた自身への理解を深めましょう。就活ではES(エントリーシート)や面接であなたの過去を深掘りするような質問を聞かれますが、自分のことを理解していないと答えられませんよね。

下記で自己分析を通して自分のどのような側面を明らかにしておく必要があるのかをひとつずつ説明していきます。

また自己分析の方法はいくつかありますが、おすすめは自分史を使った方法です。こちらの記事を参考に試してみてくださいね。

関連記事

自分史の書き方3ステップ|記入例や就活に役立つ自己分析方法を解説

自分史を作成することは、就職活動を効率的に進めるのに役立ちます。 この記事では、自分史の作成方法と自己分析の仕方をキャリアアドバイザーが解説します。 自分史を活かせる質問例や回答例も紹介しているので、自己分析の際の参考にしてみてくださいね。

記事を読む

長所・短所

就活では自社が求める人物像に就活生があてはまるかどうかを確かめるために、「あなたの長所・短所を教えてください」と聞かれることがあります。志望動機の裏付けになることもあるので特に長所は絶対に把握しておきたいポイントです。

回答の際に短所との矛盾を指摘されることがないように、長所に合わせた短所も一緒に考えておきましょう。

こちらの記事では長所一覧を載せているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

関連記事

【性格48選】長所になる性格一覧表|見つけ方から伝え方まで解説

長所がないと感じる就活生は見つけられていないだけ こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活生から 「自分の長所がわかりません」 「短所はあるんですけど、長所はないですね……。」 という声を多く聞きます。自分に長所 […]

記事を読む

こちらの記事では短所の例を解説しています。

関連記事

50の短所一覧と回答例文|選考で伝えるべき短所は3ステップで発見

短所の例をチェックすることで、自分にマッチする短所を見つけることができます。短所は就活では頻出質問として挙げられ、事前に回答を用意しておきたい重要なポイントになりますよ。この記事ではキャリアアドバイザーが短所の例を回答例とセットで解説します。

記事を読む

就活の軸

「就活の軸」とは会社を選ぶ際の自分なりの基準を指します。企業は就活の軸を聞くことで企業理念や社風をはじめとする学生が求めているものと、企業が学生に与えられるものがマッチしているかどうかを確認しています。

学生の持つ「軸」が会社と合わなかった場合、最悪の場合は入社後の早期退職につながってしまう恐れがあります。企業と学生の相性を判断する役割を担う「就活の軸」も自己分析で明確にしておきたいポイントのひとつです。

- 人が楽しく過ごせる場を提供できる仕事

- 人の心と世界を動かすコンテンツを提供できる環境

- 顧客の心を第一に考えるサービスを提供できる環境

- 成長スピードの速い会社

就活の軸の見つけ方はこちらの記事も参考にしてくださいね。

関連記事

就活の軸の見つけ方11選! 企業選びの基準を作って効率化しよう

就活の軸の見つけ方がわからない人必見! 今回は就活の軸の見つけ方11選をキャリアアドバイザーが紹介していきます。就活の軸を持つべき理由や、決める時の注意点も合わせて解説。また選考で答える時の例文も業界別に紹介しているので参考にしてみてください。

記事を読む

キャリア形成

自分で設定したキャリアプランに沿って、必要な資格を取得したり、経験を積んでいくプロセスをキャリア形成と言います。

学生のうちから明確なキャリアプランを描くのは難しいですが、5年後、10年後に何をしていたいかや、どんな自分になっていたいかはよく考えておいてください。

特にキャリア形成は将来の目標と合わせて聞かれることが多いので、自己分析をする中でキャリア形成を含めた自分の将来像とも向き合っていきましょう。

キャリア形成についてはこちらの記事で解説をしています。

関連記事

キャリア形成とはなりたい自分に近づくためのステップ! 考え方を徹底解説

キャリア形成とは仕事の経験やスキルを計画通りに積んでいくことです。このビジョンが明確だと周囲と差別化できますよ。 この記事ではキャリア形成のために必要な力や方法などをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、学生のうちから考えを深めておきましょう。

記事を読む

将来の目標について考えるときにはこちらの記事も参考にしてみてくださいね。

関連記事

将来の目標で面接官をうならせる回答一覧|評価ポイントも解説

将来の目標は、入念な自己分析や企業研究をおこない明確に答えると活躍イメージを持ってもらえます。この記事では企業が将来の目標を聞く意図、回答のポイント、目標の決め方などをキャリアアドバイザーが解説します。動画や例文も参考に自分のキャリアに向き合いましょう。

記事を読む

➁企業について知ろう

自己分析と並行して、企業についても情報を集めていきましょう。CMや商品を通じて名前を耳にしたことがあるBtoC企業だけではなく、法人を相手にした取引をメインとしているBtoB企業もあります。

まずはどんな企業が世の中にはあるのか、少しでも多くの選択肢を得るために企業の視野を広げてみましょう。

こちらの記事ではBtoC企業について説明しています。

関連記事

BtoCとは? BtoBとの6つの違いや就活生に人気の理由を解説

BtoCとBtoBの違いを知ることで自分に合った企業選びに役立ちますよ。 この記事ではBtoBとの違い、メリット・デメリットなどをキャリアアドバイザーが解説します。 業界・企業研究や就職先選びに活かしてくださいね。

記事を読む

企業研究をしよう

企業研究とは「業界のビジネスモデルや基本的な働き方を理解したうえで、業界内でのその企業の立ち位置を知ること」です。

業界研究も前提となりますが、その中でも他社との比較を踏まえた特徴や自分がやりたいこととの方向性の確認も含めて、より企業単位での情報収集が必要になる作業です。

- 企業情報→「設立年」「従業員数」「所在地」「企業理念」

- 事業内容→「商品」や「サービス」など、企業が営むビジネスの中身

- 制度→「人事・教育制度」「休暇・休業制度」「福利厚生」など、従業員の働き方について設けられた制度

- 採用情報→「採用人数」「初任給(初年度月収例)」など、その企業が現在おこなっている採用についての情報

キャリアアドバイザーコメント吉川 智也プロフィールをみる

人にはそれぞれ個性があります。体育会系、文化系、グローバル系などさまざまな人が存在していて、その中で自分に合う人、合わない人がいますよね。

人に個性があるように、企業にも個別性や独自性があり、それぞれの特徴・特色があるはずです。たとえば、Aさんは上下関係が明確な企業でバリバリ働いて活躍できるけど、Bさんにとっては、この上下関係が窮屈に感じてしまう。どちらが良いか悪いかではなく、自分に合うか合わないかを見極める力が就活には必要となってきます。

自分らしく働ける企業を探すこと、いわゆる自分と相性の良い企業を見つけるために、就活では「自分について知る」「企業について知る」この2つのことをバランスよくこなす必要があります。どちらか一方に偏るのではなく、就職活動では自分と社会と広く向き合うことで、自分に合った就職先をつかみ取ることができるでしょう。

【大学3年生の4月〜6月】就活初期で就活生がやるべきこと

大学3年生の4月〜6月ではまだほとんどの企業がインターンや説明会が中心であり、選考フェーズに進んでいる企業は多くはないでしょう。

ここでは、就活本格化までまだ時間に余裕のある、大学3年生の4月〜6月に進めておいた方が良い4つの行動について解説します。

- インターンに申し込もう

- ESの作成を始めよう

- Webテストの勉強を始めよう

- 基礎的な面接対策に取り組もう

①インターンに申し込もう

インターンとは、就職するにあたって企業への理解を深めたり、自分の適性を知ったりするために大学生が企業で一時的に働くことを指します。インターンに参加することで仕事の実態を肌で感じることができたり、就活時のアピールに役立てることもできます。1DAYタイプのものもあるので、この時期にバイトやサークルで忙しい学生も参加可能ですよ。

企業によっては採用に直結するチャンスでもあるので、積極的に申し込みをしましょう。

インターンについてはこちらの記事も読んでみてくださいね。

関連記事

わからないだらけの就活を脱却! やるべき対策を時期ごとに解説

就活はやるべきことが多く何からすればいいのかわからない人は、優先順位をつけて取り組めば必ず結果は付いてきますよ! この記事では時期ごとに就活でやるべきことをキャリアアドバイザーが解説します。 何がわからないかを明確にしてゴールまでの算段を立てましょう!

記事を読む

インターンが採用につながるケースについてはこちらで解説していますよ。

関連記事

インターンから採用ってあるの? 実は知らない業界別の位置づけも解説

インターンからの採用がある企業は実際あります。ただ、すべての企業がそうというわけではないため、採用を狙って参加するなら事前リサーチが欠かせません。この記事ではキャリアアドバイザーがインターンに参加することによる採用へのリアルな影響を解説します。

記事を読む

②ESの作成を始めよう

この時期にはESの雛形を作成しておきましょう。ESの内容は企業に合わせて都度ブラッシュアップが必要ではありますが、基本の構成は定めておいても良いでしょう。

また、証明写真の準備もあわせておこないましょう。企業によっては大学指定の履歴書と合わせての提出を求められる場合もあるので、履歴書の準備もこの段階で済ませてしまうのが得策です。

③Webテストの勉強を始めよう

Webテストや筆記試験では、字数制限が設けられた作文試験や、企業が指定するテストの受検を求められます。これらのテストは対策本やサイトで各年の傾向や頻出テーマが解説されているので、早めに勉強を始めることが大切です。

とくに作文試験で必要になる文章力は、練習を始めてすぐに身につくものでありません。時間をかけて、高得点を狙えるように練習を重ねましょう。

④基礎的な面接対策に取り組もう

この時期にはインターンを受けるための選考も始まってくるため、基本的な面接対策にも手を付けておきましょう。面接は自信を持ってスムーズに話をすることが求められるため、多くの時間をかけて内容を練り上げておく必要があります。

面接でよく聞かれる質問や受け答えの仕方、マナーなど、面接の基礎とも言える部分については早めのこの時期に対策をしておきましょう。

- 受け答えの仕方

- 面接のマナー

- 3大質問(ガクチカ、自己PR、志望動機)

キャリアアドバイザー

面接の力は少しずつ磨かれていくものです。初めはしっくりこなくても、ひとまず取り組んでみることが大切ですよ。

【大学3年生の7月~12月】就活中期で就活生がやるべきこと

大学3年生の7月~12月は、就活を始める人が本格的に増える時期です。インターンやOB・OG訪問など、活きた情報を仕入れやすい時期でもあるため、自分の肌で感じたことを整理・分析しておくことが大切になってきます。

インターンや説明会などに参加後は、感想や反省点などをしっかり書き留めておくようにしましょう。

- インターンへ参加しよう

- 合同説明会に参加しよう

- OB・OG訪問に取り組もう

- 志望先によっては早期選考へ参加しよう

①インターンへ参加しよう

この時期は、夏インターンが本格化する時期です。インターンには短期インターンと長期インターンがあり、種類によって経験できることが違ってくるため、自分なりの目的を設定したうえで参加するようにしましょう。

- 短期インターン:企業の事業内容の理解ができる

- 長期インターン:実務経験が積める

インターンでの振る舞い方によっては、その後の選考の結果に影響してくる場合もあります。事前準備を徹底したうえで、全力で取り組むようにしましょう。

また、インターンによっては実際の就業経験が積める場合もあります。志望する業界や企業が自分とマッチしそうか、働くイメージが持てそうかをよく見極めるようにしてくださいね。

②合同説明会に参加しよう

あらゆる企業が一堂に会し、会社の事業内容やサービスなどを紹介する合同説明会が積極的に開催されるのもこの時期です。

合同説明会には数多くの企業が参加しているので、特にまだ業界を絞り切れなかったり幅広く情報収集をしたかったりする人は積極的に参加するのがおすすめです。

ただし、目的を持たずに参加してしまうと、「あまり記憶に残らなかった」ということになりかねないため、参加前には必ず「何を学んで帰りたいのか」を考えてから参加するようにしましょう。

- 広告業界の職種内容を把握する

- ○○企業と○○企業の比較をする

- 興味の幅を広げる

③OB・OG訪問に取り組もう

「OB・OG訪問」とは、志望業界や企業に勤めている先輩に直接会って話を聞くことで、社内の雰囲気や働き方の実態、業務内容などの情報を教えてもらうことです。OB・OG訪問では、現場で働く社員との生の声を聞くことができますよ。

説明会などの企業イベントでは、時間が限られているため自分の知りたいことすべてを教えてもらうのは難しいのが現実です。しかし、OB・OG訪問では、人事には聞きにくい実際の仕事のデメリットや就活の悩みについても質問しやすかったりします。

OB・OG訪問は以下の記事が詳しいので参考にしてくださいね。

関連記事

OB・OG訪問攻略ガイド|企業理解や選考に役立てるコツを解説

OB・OG訪問をして周囲と差をつけよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「OB・OG訪問って必要なんですか?」「OB・OGってどうやって見つければいいんですか?」 就活生から、こんな声を聞くことがあります。 […]

記事を読む

④志望先によっては早期選考へ参加しよう

企業によっては、この時期から早期選考を始めるケースもあります。早期選考は大学3年の3月より前に実施される選考のことで、優秀な人材を早くに確保したいという企業の意向により近年増えてきています。

早期選考にはモチベーションが高い人材が多く集まるため、優秀な就活生と競い合うことができます。また、先んじて内定をもらうことで心の余裕ができるなど、多くのメリットがあります。

志望企業が早期選考を実施している場合はぜひトライしてみると良いでしょう。

- インターン直結

- 早期選考イベントへの参加

- スカウト型サイトからのスカウト

キャリアアドバイザー

ただし、早期選考に落ちてしまうと本選考に参加できない企業も存在するため、よく調べたうえで挑戦するようにしてください。

【大学3年生の1月〜3月】情報解禁直前の時期の就活でやるべきこと

就活解禁直前の時期になると、なんとなく周りの友達も就活を始め、世間全体が就活ムードに包まれていると感じ始める学生もいるでしょう。しかし、焦りは禁物です。

ここでは、就活解禁直前の時期の就活でやっておくべきことを解説します。自分のペースで、できることから着実に進めましょう。

①自己分析・業界分析を深めよう

この時期になると面接に参加する回数も増え、思うように結果が出ないと感じる人も出てくるかもしれません。そのような場合、自己分析の深掘りが不足していたり、業界・企業への理解が浅かったりする場合があります。

また、人によっては就活を開始してから半年以上経過するため、就活を始めたての頃から考えが変化している人もいるでしょう。本選考が始まる前に今一度基本に立ち返り、自己分析や業界・企業分析を洗練させておくようにしてください。

なお、自己分析の深め方についてはこの記事で解説しています。気になる人は参考にしてみてください。

関連記事

わからないだらけの就活を脱却! やるべき対策を時期ごとに解説

就活はやるべきことが多く何からすればいいのかわからない人は、優先順位をつけて取り組めば必ず結果は付いてきますよ! この記事では時期ごとに就活でやるべきことをキャリアアドバイザーが解説します。 何がわからないかを明確にしてゴールまでの算段を立てましょう!

記事を読む

また、こちらの記事では企業分析に役立つフレームワークについて解説しています。併せて確認してみてくださいね。

関連記事

企業分析に効果大なフレームワークの活用術を伝授|8つの方法も紹介

企業分析はフレームワークを使うと周りと差別化することができます。この記事ではフレームワークを活用することのメリットや、おすすめフレームワーク8選をキャリアアドバイザーが解説します。用途に合わせてフレームワークを活用し、企業分析を効果的に進めましょう。

記事を読む

②ESをブラッシュアップしよう

特に大手の選考には、全国から何百回もの応募者が集まります。ESでの書類選考は大手の場合だと足切りとして機能するケースが多いでしょう。

ESの内容に問題がある場合には、そもそも面接すらすら受けられません。ESのブラッシュアップはこの時期だからこそ、意欲的に行いましょう。

③模擬面接を重ねよう

模擬面接とは、本番の面接同様の内容・流れでおこなう面接練習のことです。なるべく本番に近い状況で練習することで、言葉遣いや立ち振る舞いの気になる点を発見できたり、いつもの練習より緊張感を持って当日のシュミレーションをおこなうことができますよ。

模擬面接に慣れておけば、本番でもあまり緊張せずに受け答えできるでしょう。

関連記事

質問&チェック項目付き|模擬面接は6ステップのやり方で効果アップ

模擬面接は、面接対策として非常に有効な手段です。しかし、その効果を最大限引き出すためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。この記事では、模擬面接の具体的な流れや、よく聞かれる質問などについて、キャリアアドバイザーが丁寧に解説します。模擬面接を上手に活用して、志望企業の面接を突破できるよう、一緒に準備を進めましょう!

記事を読む

④Webテストの模擬試験を受けよう

本選考が始まると、数多くのWebテストを受けることになります。その他にも企業説明会やエントリーシートの作成などさまざまな対応に追われるため、多忙でWebテストの対策や復習をすることが難しくなってくることが想定されます。

そのため、Webテストの最終確認はこの時期までに済ませておきましょう。Webテストは回数がものを言うため、教科書を読むなどのインプット型の対策だけでなく、模擬試験などのアウトプット型の対策を徹底することが大切です。

なお、こちらの記事ではWebテストの解き方のコツと練習できるサイトについて紹介しています。参考にしてみてください。

関連記事

Webテストを練習できるサイト4選! 解き方のコツと対策方法も紹介

Webテストはポイントを押さえた練習を繰り返すことが大切です。 この記事では、Webテストの種類や効果的な練習法、種類別の解き方などをキャリアアドバイザーが徹底解説します。 対策できるサイトやアプリ、本も紹介するので、自信を持ってテストに臨めるよう対策しましょう!

記事を読む

【大学3年生の3月〜大学4年生の5月】就活の情報解禁直後の時期にやるべきこと

就活解禁直後には、多くの企業から選考の情報が流れ始めたり、実際のエントリー後にはいくつもの企業とのやり取りを並行しておこなわなければなりません。

日程を間違えてしまったり、同じ業界の企業の情報をとり間違えないように、スケジュール管理と情報の整理を徹底しましょう。

本選考にエントリーしよう

就活解禁日を迎えると、大手就活サイトに登録している企業の本エントリーが始まります。エントリーをもって説明会の予約を認めるという企業もあるため、気になる企業には必ずエントリーするようにしましょう。

また、就活生は平均で10社以上はエントリーしていると言われています。多すぎて手が回らなくなったり、逆に少な過ぎて内定がもらえなかったりといった事態を避けるためにも、適正な数のエントリーをするようにしましょう。

エントリーについてはこちらの記事で詳しく解説しているので、就活のスタートダッシュを切るための参考にしてみてくださいね。

関連記事

就活のエントリーとは最初の意思表示! 準備~完了までの6ステップ

就活におけるエントリーは、就活開始前に知っておくべき基本事項です。この記事では、就活におけるエントリーの説明から、平均エントリー数、エントリーの流れなどをキャリアアドバイザーが徹底解説します。

記事を読む

なお、エントリーの平均者数の詳細やその後の流れについてはこちらの記事で解説していますので参考にしてくださいね。

関連記事

就活における平均エントリー数は? 文理・業界別ES通過率で解説

エントリー数は就活の方針によって異なる こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「就活エントリーは何社くらいが適切でしょうか」 「何月ごろにエントリーすればいいでしょうか」 といった就活生の声を聞きます。平均のエン […]

記事を読む

会社説明会に参加しよう

企業への本エントリーが終わったら、会社説明会に参加しましょう。

会社説明会とは企業が個別で開催している説明会のことで、詳しい事業内容や働き方、職種などを解説する場です。会社説明会に参加することで、企業に対する理解度を高めることができますよ。

また、会社説明会の最後には質問コーナーが設けられている場合も多いです。ここを上手く使うことで、面接で答える内容を充実させることもできます。今後の身になるよう積極的に活用していきましょう。

なお、最近では会社説明会をWebでおこなうケースも多いです。Web説明会について理解を深めたい人はこちらの記事を参考にしてください。

関連記事

Web説明会の流れ|マナー・準備・よくあるトラブルへの対策も解説

WEB説明会はどこからでも気軽に参加することができる反面、注意点もあります。 この記事ではWEB説明会のメリットやマナー、活用方法などをキャリアアドバイザーが解説します。 ポイントを押さえて、企業にアピールできるチャンスを活かしましょう。

記事を読む

本選考を受けよう

この時期には、いよいよほとんどの企業で本選考が始まります。今までおこなってきた自己分析や企業分析、頻出質問などのおさらいをしておきましょう。

本選考の開始に伴って、どんどん合否判定もされていきます。結果に一喜一憂せず、自分を信じて全力で選考に臨んでみてください。

キャリアアドバイザー

この辺りからスケジュールが逼迫してくる場合も多いため、体調を崩さないように気を付けてくださいね。

選考の振り返りをしよう

この時期には選考の結果が出てくる場合も多いため、振り返りをしっかりすることも大切になってきます。面接が終わったら話した内容や難しかったところなどを記録しておき、定期的に振り返るようにしておきましょう。

また、不合格が続く場合、自分の場合はどの部分が原因なのかをよく分析し、繰り返さないためにはどうすれば良いのか考えることも大切です。

キャリアアドバイザー

うまくいった場合も、なぜうまくいったのかを考えて再現できるようにしておくのが良いですね。

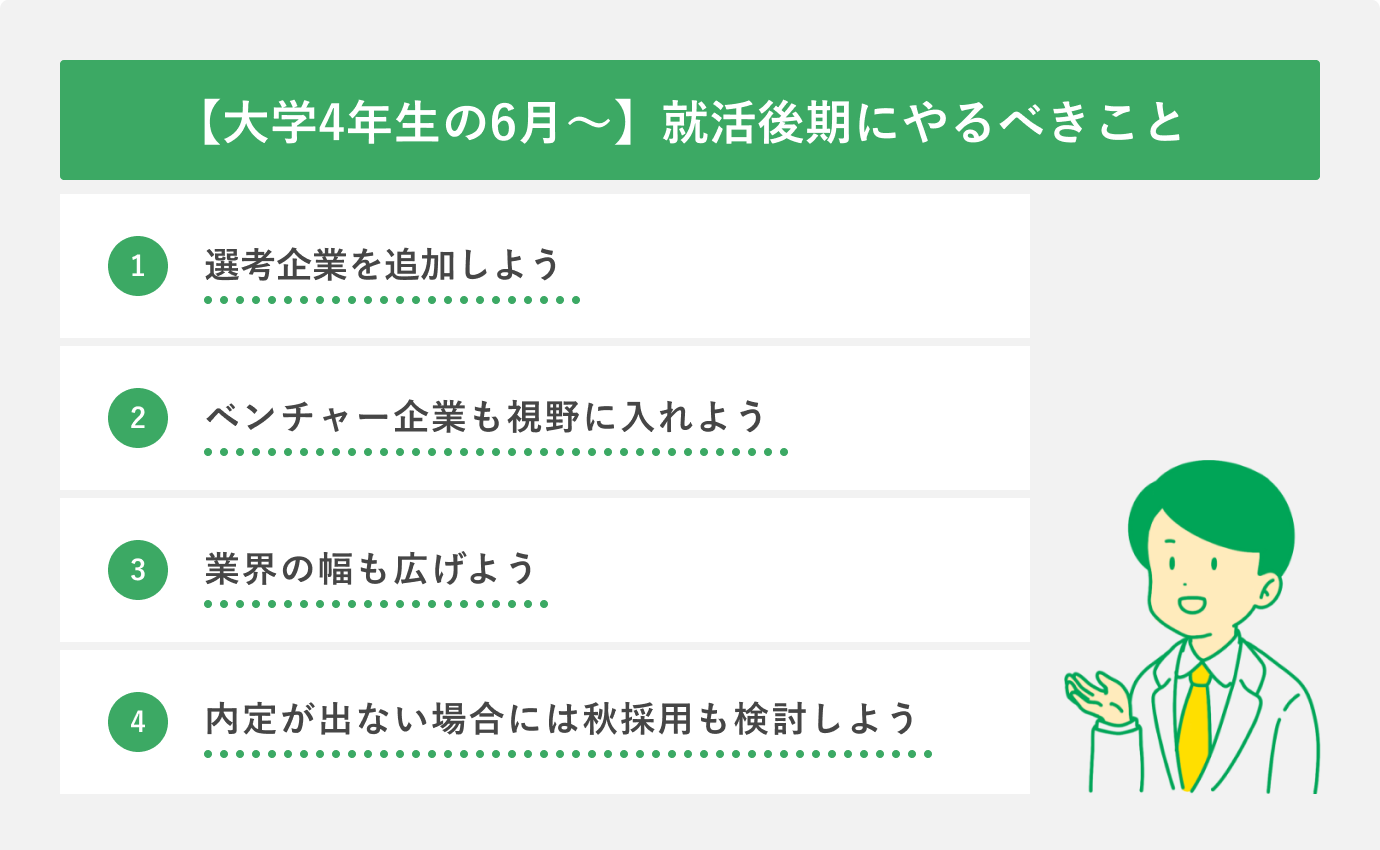

【大学4年生の6月〜】就活後期にやるべきこと

大学4年生の6月〜は大手企業や学生からの知名度が高い人気企業の選考も始まります。

このような倍率の高い選考が始まるこの時期だからこそ、本命の企業だけに固執せず、なるべく広い視野を持って就活を進めるようにしましょう。

選考企業を追加しよう

企業の選考状況によっては、当初の予定よりも候補の持ち駒が減ってしまった、という学生もいるかもしれませんね。志望企業の追加と業界研究は、選考を進めながら並行しておこないましょう。

最終的に自分に合う会社に就職するためには、まずスタートラインに立つ必要があります。志望企業を見つけ、応募しなければ内定は当然手に入れられません。

興味のない会社にあえて応募する必要はありませんが、この段階でまだ就活を終えないのであれば、量も意識することが納得して就活を終えるうえでは一つのポイントになりますよ。

ベンチャー企業も視野に入れよう

6月からは大手人気企業の選考も始まります。しかし、大手企業や知名度の高い企業の募集には学生が集まりやすく、倍率も高いのが難点です。

企業を絞って選考を進めすぎると、「すべての企業の選考に落ちてしまった」という事態になりかねません。もちろん下調べは必要になりますが、比較的新しくできたばかりのベンチャー企業や中小企業も視野に入れながら就活を進めていきましょう。

メガベンチャーについてはこちらの記事が詳しいです。

関連記事

メガベンチャーで働きたい学生必見! 就職対策と優良企業15選

メガベンチャーで働くメリットは、自己成長につなげやすいところです。今回はメガベンチャーで働くメリットやメガベンチャーに向いている人の特徴をキャリアアドバイザーが紹介していきます。また、メガベンチャーに就職するための対策も紹介しているので、メガベンチャ―を目指す人は必見です。

記事を読む

大手企業にこだわりすぎてしまうリスクについてはこちらの記事で解説しています。

関連記事

就活の大手病は内定ゼロの危険! 脱却につながる3ステップを解説

就活の大手病は内定ゼロの危険性があります!今回は就活の大手病脱却するための糸口をャリアアドバイザーが紹介していきます。大手病にありがちな考え方や、大手病に陥ってしまう原因も解説しているため、もしかして大手病かも……と不安な人は必見です。

記事を読む

業界の幅も広げよう

志望業界の選考に落ちてほかの業界を見始めたころには、行きたいと思える業界の選考がおおよそ締め切られていた、というパターンもあります。業界によって選考スタートの時期が異なる場合もあるので、6月段階で希望の企業から内定が取れていない場合には、業界選びも再度見直してみましょう。

業界を絞ること自体は悪いことではありません。しかし、「志望先の業界だけを深く調べてそこしか選考を受けない」というスタイルで就活を進めていると最悪の場合、全落ちにつながってしまいます。特にこの時期からは業界の幅も広げていきましょう。

こちらの記事では各業界の特色を解説しています。

関連記事

就職活動で失敗しない業界選び|8業界の特徴や適性を完全網羅

就職では業界の種類や特徴を知って、自分に合った業界を選ぶことが重要です。 この記事では、8業界の特徴、自分の適性を知る秘訣、業界選びのポイントなどをキャリアアドバイザーが解説します。 動画や業界選びの注意点も参考に、ミスマッチを防ぎましょう!

記事を読む

キャリアアドバイザーコメント吉川 智也プロフィールをみる

特定の業界や職種に固執し、他の業界や職種を一切見ないという学生もいますが、それは非常にもったいないことです。就活ではさまざまな業界人の話を聞くことで、自分の視野や価値観が広がります。またそれぞれの業界や仕事は何らかの関連性を持っていることも多く、企業選びの軸の定め方にも活かすことができます。

たとえば航空業界を目指す学生がいたとして、関連性のある旅行業界やホテル業界、ブライダル業界などを受けることで、業界同士の関連性や全体の構図が見えるケースもありますよね。また今の時代、企業は視野を広く持てる学生を好む傾向もあることから、自分の可能性を狭めることなく、幅広く業界や職種に目を向けて活動してみてはいかがでしょうか。

内定が出ない場合には秋採用も検討しよう

企業が当初予定していた採用予定人数に達していない場合、秋採用をおこなう企業も多いです。

内定を出せるレベルの就活生が少なく、結果的に予定人数に到達しなかったケースや、そもそも応募者が集まらず、合否を出す以前に採用活動そのものが順調に進まなかったなど、さまざまなケースがありますが、学生にとっては秋採用も絶好の就活のチャンスです。

こちらの記事では内定を獲得しやすい人の特徴について紹介しています。就活が長引いてしまう行動についても解説していますので、あわせて参考にしてみましょう。

関連記事

就活であっさり内定が出ることはある! カギとなる5つの対策を公開

就活であっさり内定を獲得することは可能です。就活はタイミングや相性なども影響するため、1社目から内定が出る人も少なくありません。ただ、自分に合った会社に出会うためには着実なリサーチが欠かせません。この記事ではキャリアアドバイザーのアドバイスを交えて、自分に合った会社から効率的に内定を獲得するための準備と対策を解説します。あっさり内定を獲得したい人は必見の内容なので、ぜひチェックしてくださいね。

記事を読む

企業の種類によって就活スケジュールが異なるので注意しよう

経団連は「日本経済団体連合会」を略した名前で、日本の大きな企業や団体が集まってつくった連合組合です。

有名企業や人気の大手企業が多く加入しているので「名前を聞いたことがある」という方も多いでしょう。この経団連は外資系・経団連非加盟企業と就活スケジュールが異なる場合があります。

- 経団連企業

- 外資系・経団連非加盟企業

経団連企業

文部科学省は2021年春入社の学生を対象に就活の新ルールを定め、採用直結型インターンの禁止を経団連企業に対し要請しました。それに伴って学生から人気の高い大手経団連企業では、選考とインターンは原則別物となっていました。

2025年卒からはインターン経由での選考が解禁されたものの、その流れを引き継ぐ経団連企業は未だに以前のルールを守っている企業もあります。

そのため、インターンを選考のスタートとして位置づける場合のある外資系・経団連非加盟企業とは就活のスケジュールが変わる場合があることを覚えておきましょう。

外資系・経団連非加盟企業

外資系やベンチャー企業の場合、表面上は選考と直結しないと言いつつも、実際は優秀な学生を早めに確保することを目的としているという企業も少なくありません。

極端な企業だとインターンを学生の「試用期間」として捉えている場合もあります。そのため、インターンの期間を逃してしまうとそのまま選考につながるレールから外れてしまったりスタートが遅れてしまう可能性も考えられます。

サマーインターンの比重が大きい

特に外資系・経団連非加盟企業ではサマーインターンの比重が大きい傾向にあります。夏休みの時期を活用した長期のサマーインターンの成果が選考に響く場合もあります。

企業によってインターンの期間は異なりますが、長期の場合は選考へのつながりも意識してインターンで活躍できるように努力しましょう。

キャリアアドバイザーコメント北浦 ひよりプロフィールをみる

日本経団連は「採用とインターンシップは関係ない」と公表していますが、経団連以外の企業の中にはインターンシップと採用が直結もしくは影響している場合もあります。これまでに実情がわからずインターンシップに参加して、参加後に企業から「是非うちの会社へ」と連絡があり、「とても驚いた」と言う学生もいました。

今の世の中は、社会や経済の変化、グローバル化に伴って企業もどんどん変化や進化をしています。採用方法もその1つで、独自の採用方法を実施している企業が多くあります。事前に、自分の志望する企業がどのような採用方法を実施しているのかを知っておくと心積もりができるので、調べておくと良いでしょう。またインターンシップ参加の際は、受け身の姿勢ではなく、前向きで主体的な発言や行動を心掛け、企業へアピールする気持ちで挑みましょう。

「就活がわからない」は全体の流れと時期別のやるべきことを明確にして解決しよう!

ここまで、「就活がわからない」と感じる場合の原因と対処法、全体の流れと時期別にやるべきことを詳しく解説してきました。

就活を制するためにはスケジュール管理の徹底と、自分が目指すゴールにたどり着くまでの明確な目標設定が大切です。就活はやるべきことが多く辛いイメージが先行しがちですが、自分が今すべきことは何なのか、優先順位をつけて取り組めば必ず結果は付いてきます。

時期ごとのタスク管理を徹底して、内定獲得までの道のりを着実に進みましょう。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

みんな最初はわからない状態からのスタートです。あまり気負わず進めていきましょう。